Agricoltura

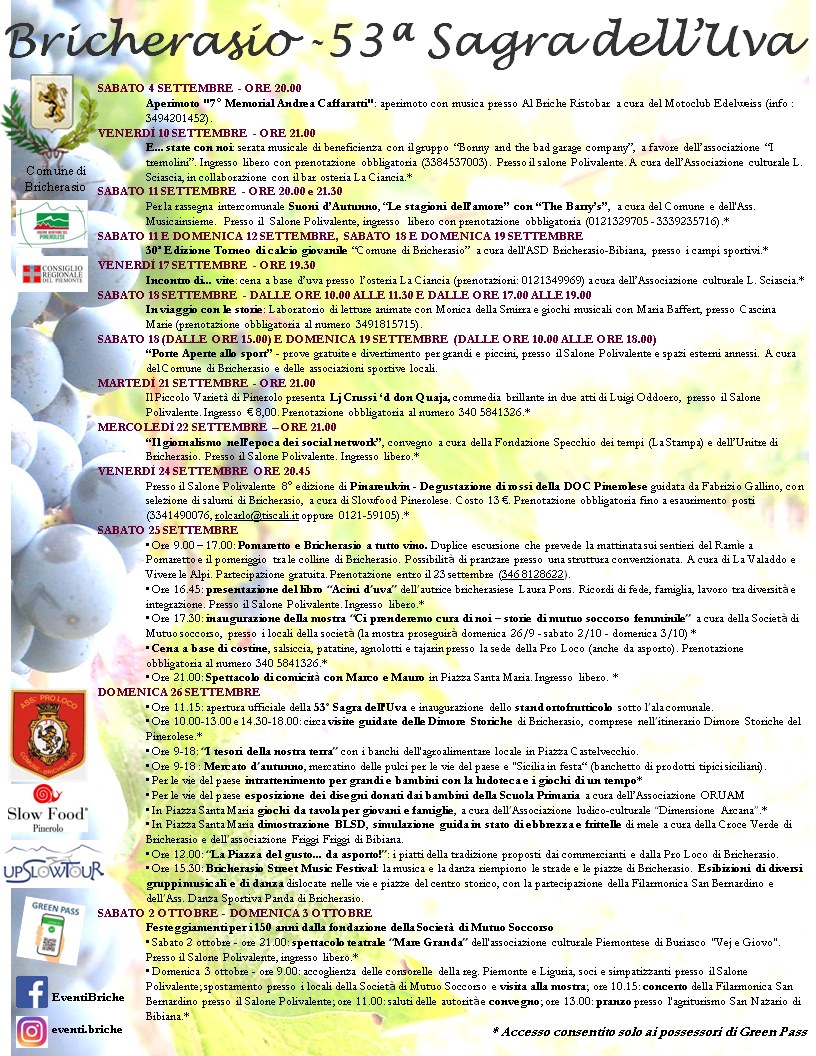

Nel primo fine settimana di settembre si è aperto a Bricherasio il fittissimo programma della 53ª Sagra dell'Uva, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e confermata grazie agli sforzi dei volontari e dell’amministrazione comunale. Dopo l’“Aperimoto con musica - 7° Memorial Andrea Caffaratti” di sabato 4 settembre il programma del settembre bricherasiese prosegue venerdì 10 alle 21 nel salone polivalente con il primo appuntamento del ciclo “E... state con noi”, una serata musicale di beneficenza con il gruppo “Bonny and the bad garage company”. Il ricavato delle offerte del pubblico andrà a finanziare le attività dell’associazione “I tremolini”. È un’iniziativa dell’associazione culturale Leonardo Sciascia in collaborazione con il bar-osteria La Ciancia. Il torneo di calcio giovanile, giunto alla trentesima edizione e organizzato dall’Asd Bricherasio-Bibiana per i Pulcini delle classi 2011 e 2012 è in programma negli impianti sportivi intitolati a Guido Calleri di Sala sabato 11 e domenica 12, a partire dalle 15. La sera di sabato 11 si potrà cenare con costine, salsiccia e patatine da asporto nella sede della Pro Loco, mentre a partire dalle 20 nel salone polivalente tornerà la rassegna intercomunale Suoni d’Autunno, con il concerto “Le stagioni dell’amore” tenuto dal gruppo vocale “The Barry’s”, a cura del Comune e di Musicainsieme. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici 0121-329705 o 333-923.5716.“Porte aperte allo sport” è l’evento organizzato dal Comune e dalle associazioni locali in programma sabato 18 a partire dalle 15 e domenica 19 settembre a partire dalle 10 nel salone polivalente e negli spazi esterni, per consentire a tutti di conoscere dal vivo e provare le più diverse discipline motorie. “In viaggio con le storie” è invece un laboratorio di letture animate e di giochi musicali in programma sabato 18 settembre dalle 10 alle 11,30 e dalle 17 alle 19 alla Cascina Marie, con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 349-1815715. Martedì 21 settembre alle 21 nel salone polivalente il Piccolo Varietà di Pinerolo presenterà la commedia brillante “Lj crussi ‘d don Quaja”, di Luigi Oddoero. L’ingresso costa 8 euro ed occorre prenotare, chiamando il numero 340-5841326.

Il convegno sul giornalismo all’epoca dei social network è in programma mercoledì 22 alle 21 nel salone polivalente, per iniziativa della Fondazione Specchio dei Tempi e dell’Unitre di Bricherasio. L’ottava edizione delle degustazioni “Pinaurelvin” dedicate ai vini rossi della Doc Pinerolese abbinati ai salumi di Bricherasio inizierà alle 20,45 di venerdì 24 nel salone polivalente, per iniziativa della Condotta Slow Food del Pinerolese. La partecipazione alla serata costerà 13 euro e dovrà essere prenotata con una mail all’indirizzo rolcarlo@tiscali.it o chiamando i numeri 0121-59105 o 334-1490076.

Sabato 25 settembreè in programma la duplice escursione “Pomaretto e Bricherasio a tutto vino”, per scoprire i sentieri del Ramìe e le colline di Bricherasio. Le associazioni “La Valaddo” e “Vivere le Alpi” hanno previsto la partecipazione gratuita, ma con l’iscrizione obbligatoria, telefonando entro il 23 settembre al numero 346-8128622. Sarà possibile pranzare presso una struttura convenzionata. Sempre sabato 25, alle 16,45 nel salone polifunzionale verrà presentato il libro “Acini d’uva” della bricherasiese Laura Pons. Nei locali della Società di Mutuo Soccorso alle 17,30 si inaugurerà la mostra “Ci prenderemo cura di noi. Storie di mutuo soccorso femminile”. La serata del giorno prefestivo sarà animata dal duo comico Marco & Mauro alle 21 in piazza Santa Maria, mentre nella sede della Pro Loco si potrà cenare con costine, patatine, salsiccia, agnolotti e tajarin. La giornata clou del ricco settembre bricherasiese sarà quella di domenica 26 settembre, con l’inaugurazione della Sagra dell’Uva e dello stand ortofrutticolo alle 11,15 sotto l’ala comunale. Le affascinanti abitazioni signorili che fanno parte dell’itinerario delle Dimore Storiche del Pinerolese saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Dalle 9 alle 18 in piazza Castelvecchio si potranno apprezzare e acquistare “I tesori della nostra terra”, mentre il Gran Mercato d’autunno occuperà le vie del centro storico. Tre le tante attrazioni che saranno allestite nell’ultima domenica di settembre figurano il Bricherasio Street Music Festival, la ludoteca, i giochi di un tempo e quelli da tavolo, l’esposizione dei disegni dei bambini della scuola primaria, le degustazioni di frittelle e piatti d’asporto. Sabato 2 ottobre nel salone polivalente alle 21, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della locale Società di Mutuo Soccorso, l’associazione culturale “Vej e giôvo” di Buriasco proporrà lo spettacolo teatrale “Mare Granda”. Domenica 3 ottobrein mattinata è prevista la parte ufficiale delle celebrazioni, con l’accoglienza delle Società consorelle di Piemonte e Liguria nel salone polivalente, la visita di autorità e ospiti alla mostra “Ci prenderemo cura di noi”, il concerto della Filarmonica San Bernardino, i saluti ufficiali delle autorità e il pranzo.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Il Comune di Pralormo, unico fra i 312 del territorio metropolitano torinese ha ricevuto la "spiega verde" per la sostenibilità rurale, un ambito riconoscimento assegnato quest'anno da Confagricoltura a 10 località rurali del Piemonte su 59 che si erano candidate.Il riconoscimento della "spiega verde" va ai Comuni rurali con le migliori strategie di gestione del territorio, virtuose per l'ambiente ma anche per la comunità locale: fa parte della FEE, la Foundation for Environmental Education, la stessa organizzazione che assegna le prestigiose "bandiere blu" alle località costiere.

Gli altri Comuni del Piemonte con la "spiega verde 2021" sono per il territorio cuneese Guarene, Alba, Bra, Cherasco, Centallo, Monforte d'Alba e Santo Stefano Belbo, Canelli per l'astigiano e Volpedo per l'alessandrino.

La cerimonia di consegna del riconoscimento al Comune di Pralormo da parte deil presidente di FEE Italia Claudio Mazza è avvenuta nel Castello dei conti di Pralormo durante una serata musicale.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, nel secondo fine settimana di settembre torna“Di Freisa in Freisa”, la kermesse che dal 10 al 12 settembre trasformerà il centro storico di Chieri in una sorta di paradiso enologico e gastronomico. Tante le manifestazioni collaterali, i laboratori, le degustazioni, gli incontri culturali e gli stand gastronomici. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale e dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione delle Doc Freisa di Chieri e Collina Torinese e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, si propone di valorizzare un vitigno autoctono con più di cinque secoli di storia, coinvolgendo tutta la città e proponendo ai visitatori di abbinare ai momenti enogastronomici la visita alle bellezze artistiche del centro storico. Naturalmente l’accesso alle aree aperte al pubblico sarà subordinato al possesso del Green Pass.Fra le iniziative spicca il convegno “Il turismo enogastronomico, motore di sviluppo dell’economia locale. Strategie per la ripartenza e per la valorizzazione del legame inscindibile tra produzione e territorio”, in programma sabato 11 settembre alle 18 nella sala Conceria del Comune di Chieri.

L’Enoteca del Freisa proporrà invece una selezione delle migliori etichette, a cura del Consorzio di tutela e valorizzazione e di Totem Eventi. L’acquisto di un coupon al desk di via Vittorio Emanuele II darà diritto a quattro degustazioni nell’Enoteca o nell’area Freisa Lounge. L’Enoteca sarà aperta venerdì 10 settembre dalle 18 alle 24, sabato 11 dalle 11 alle 24, domenica 12 dalle 11 alle 22

La Piazza del Gusto proporrà i prodotti d’eccellenza e i piatti tipici regionali di tutta Italia in piazza Cavour, venerdì 10 dalle 17 alle 24, sabato 11 dalle 10 alle 24, domenica 12 dalle 10 alle 22. In via Vittorio Emanuele II ci saranno anche una mostra mercato delle eccellenze piemontesi e italiane e un’esposizione a cura dell’Unione Artisti del Chierese. Nello Spazio Gusto di via Vittorio Emanuele II 40 è invece in programma la mostra internazionale “Chieri, il Gusto per l’Arte”, curata da Monica Ferri. La Compagnia Microcirco Aquarone Ferraris proporrà sabato 11 e domenica 12 dalle 10 alle 20 la Piazzetta dei Bambini, con gli antichi giochi e una giostrina d’epoca. I laboratori spazieranno dallo yoga al massaggio craniale meditativo, dalla preparazione dei grissini Rubatà e della focaccia dolce chierese alla lettura per bambini e adulti, dalla preparazione della pizza alla pittura.

Quella di quest’anno sarà una festa con un occhio di riguardo all’ambiente e all’ecosostenibilità con la partecipazione di diverse associazioni e momenti di solidarietà come “Boots for Africa”, progetto per la raccolta di scarpe sportive da donare ai bambini dei paesi africani più poveri.

Il programma completo lo si può consultare nel portale Internet della Città di Chieri alla paginawww.comune.chieri.to.it/eventi/di-freisa-in-freisa-2021

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Si è tenuto in diretta Facebook l’evento finale del progetto europeo ALCOTRA Strada dei Vigneti Alpini, in collegamento dai territori interessati dal progetto: Carema, Pomaretto, Montmélian, Aymavilles e Motz. Anche grazie alla traduzione simultanea dall’italiano al francese e viceversa, l’incontro è stata un’importante occasione di bilancio e di riflessione per le amministrazioni pubbliche e agenzie torinesi, valdostane e savoiarde che avevano candidato il progetto transfrontaliero al sostegno da parte dell’Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra 2014-2020.

La Città Metropolitana di Torino è stata capofila del progetto, ideato per valorizzare nuovi itinerari di scoperta enoturistica sui due versanti delle Alpi Occidentali, proponendo un itinerario turistico tematico che valorizza le peculiarità dei tre territori coinvolti dal punto di vista enologico, gastronomico, geografico, storico e culturale. Tra le azioni realizzate vi sono il recupero di tre vigneti in quota, l’allestimento di quattro vigneti didattici, la realizzazione di 14 sentieri tra i vigneti, la predisposizione di pacchetti turistici transfrontalieri, la realizzazione di due musei multimediali dedicati al vino e alla viticoltura, il recupero di un punto degustazione nei vigneti eroici del Ramìe a Pomaretto, l’allestimento di sale per l’esposizione e la degustazione dei vini ad Aymavilles, la creazione di un’App per scegliere dove mangiare e dormire, cosa visitare e degustare e molto altro ancora.

L’apprezzamento per i risultati ottenuti è stato espresso dal Consigliere metropolitano delegato alle attività produttive e ai progetti europei Dimitri De Vita e dall’Assessore all’agricoltura e alle risorse naturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta Davide Sapinet, che hanno concordato sull’auspicio che le iniziative portate a termine con successo possano trovare un naturale proseguimento nei prossimi anni, sempre grazie al sostegno dell’Unione Europea. Olivier Bagarri del Segretariato Tecnico ALCOTRA ha confermato che anche nella programmazione dei prossimi anni l’Unione Europea troverà il modo per essere vicina ai viticoltori e agli imprenditori turistici alpini.

Elena Di Bella, responsabile della Direzione sviluppo rurale e montano della Città metropolitana di Torino, ha illustrato le linee generali del progetto ed è scesa nel dettaglio dell’App che consentirà agli enoturisti di apprezzare in maniera sempre più consapevole i paesaggi vitati di un’ampia porzione delle Alpi Occidentali. Claudia Cassatella, professoressa associata al Politecnico di Torino, si è soffermata sull’importanza dello studio e della tutela dei paesaggi e degli ambienti alpini di cui da secoli i vigneti sono elementi imprescindibili, dalla Savoia alla Valle di Susa, dalle vallate del Pinerolese alla Valle d’Aosta. Nei collegamenti in diretta streaming da Aymavilles, Carema, Pomaretto, Montmélian e Motz i sindaci, gli imprenditori vitivinicoli e turistici, I responsabili di enti di promozione turistica e di organizzazioni degli agricoltori hanno spiegato come le linee generali del progetto sono state interpretate a livello locale, per fare in modo che la tutela del paesaggio vitato e della cultura materiale da cui è scaturito nel corso dei secoli possano andare di pari passo con la promozione commerciale dei vini di montagna e la promozione delle località in cui si producono, per farle diventare destinazioni note e apprezzate. Su quest’ultimo tema si è soffermata Marcella Gaspardone, direttrice di Turismo Torino e provincia, ricordando il successo che negli ultimi tre anni hanno riscosso iniziative come i Brindisi a Corte e Provincia Incantata, che sono state dedicate proprio alla promozione dei luoghi e delle tradizioni della viticoltura eroica delle vallate e delle colline torinesi.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

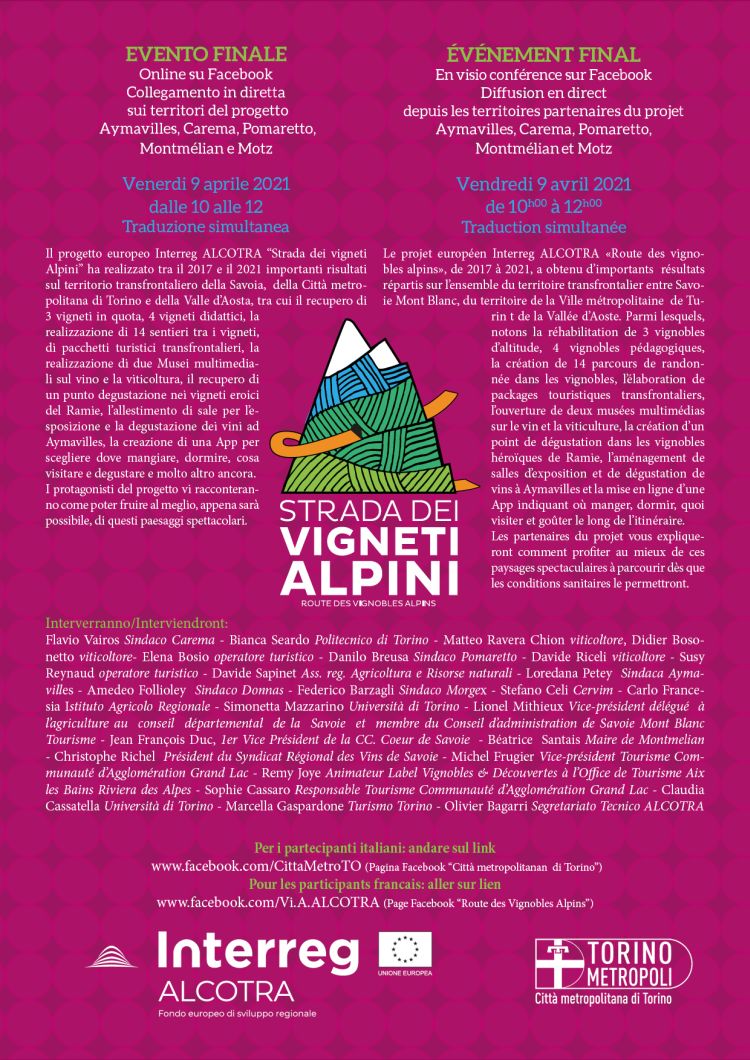

Venerdì 9 aprile dalle 10 alle 12 è in programma l’evento finale del progetto europeo ALCOTRA Strada dei Vigneti Alpini, in collegamento in diretta Facebook dai territori interessati dal progetto: Carema, Pomaretto, Montmélian, Aymavilles e Motz, con traduzione simultanea dall’italiano al francese e viceversa.La Città Metropolitana di Torino è capofila del progetto trasnsfrontaliero ideato per valorizzare nuovi itinerari di scoperta enoturistica sui due versanti delle Alpi Occidentali.

L’evento in diretta Facebook sarà un’occasione importante di bilancio e di riflessione per le amministrazioni pubbliche e agenzie torinesi, valdostane e savoiarde che avevano candidato il progetto al sostegno da parte dell'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra 2014-2020.

Il progetto europeo Interreg ALCOTRA Strada dei vigneti Alpini ha ottenuto tra il 2017 e il 2021 importanti risultati nel Dipartimento della Savoia, nel territorio della Città metropolitana di Torino e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta, proponendo un itinerario turistico tematico transfrontaliero, che valorizza le peculiarità dei tre territori coinvolti dal punto di vista enologico, gastronomico, geografico, storico e culturale. Tra le azioni realizzate vi sono il recupero di tre vigneti in quota, l’allestimento di quattro vigneti didattici, la realizzazione di 14 sentieri tra i vigneti, la predisposizione dipacchetti turistici transfrontalieri, la realizzazione di due musei multimediali dedicati al vino e alla viticoltura, il recupero di un punto degustazione nei vigneti eroici del Ramìe a Pomaretto, l’allestimento di sale per l’esposizione e la degustazione dei vini ad Aymavilles, la creazione di un’App per scegliere dove mangiare e dormire, cosa visitare e degustare e molto altro ancora. I protagonisti del progetto racconteranno come si potrà fruire al meglio dei paesaggi spettacolari dei vigneti alpini, appena sarà possibile.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Domenica 18 ottobre a Pomaretto è in programma l’inaugurazione del restaurato “ciabot” che sarà il punto immagine e degustazione del Vino Ramìe. Nei pressi del “ciabot” sarà anche inaugurata la panchina gigante che consentirà di ammirare dai vigneti il panorama della bassa Valle Germanasca e della Val Chisone.Il programma della giornata, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, prevede il ritrovo alle 10 nella piazza del Municipio e la salita a piedi al punto degustazione e alla panchina gigante. Il saluto delle autorità è previsto per le 10,30. Seguirà la presentazione dei progetti di recupero e valorizzazione dei vigneti del Ramìe. L'accesso al punto degustazione e alla panchina gigante si svolgerà a gruppi per evitare assembramenti. È obbligatorio l'uso della mascherina. Per partecipare al pranzo con menù tipico occorre chiamare i numeri telefonici 320-1833725 o 349-4124057. A coloro che parteciperanno al pranzo si consiglia di parcheggiare presso gli impianti sportivi.

Il Ramìe di Pomaretto è uno dei prodotti più tipici della vitivinicoltura “eroica” di montagna e, insieme ad altre vere e proprie perle enologiche di Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia, è stato valorizzato dal progetto europeo ALCOTRA Strada dei Vigneti Alpini, di cui è capofila la Città Metropolitana di Torino. Il progetto sta consentendo al Comune di Pomaretto di dar vita ad un vero e proprio itinerario di turismo enologico, grazie allo spazio di accoglienza panoramico lungo il Sentiero del Ramìe. Il recupero di alcuni “ciabot”è stato progettato dall'architetto Gioacchino Jelmini e, per la parte strutturale, dall'ingegner Michele Ughetto. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Futur Garden. Nella primavera del 2021 verrà avviata la gestione della struttura, che sarà a disposizione dei produttori locali per eventuali degustazioni riservate ai loro clienti. Iciabot che si stanno recuperando a Pomaretto, alcuni dei quali fino a poco tempo fa completamente diroccati e coperti dalla vegetazione, si trovano in un’area i cui appezzamenti fino al 2013 erano abbandonati. Grazie ad un bando del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte e all’impegno del Gal Escartons Valli Valdesi i vigneti abbandonati sono stati ripuliti dalla vegetazione infestante e, almeno in parte, trasformati in un nuovo vigneto didattico di circa 1.500 metri quadrati, dove sono state impiantate le barbatelle di quatto vitigni che caratterizzano il vino Ramìe: l’Avana, l’Avarengo, il Becuet e il Chatus.

LA STRADA DEI VIGNETI ALPINI

Valorizzare nuovi itinerari di scoperta enoturistica sui due versanti delle Alpi Occidentali: è questo l'ambizioso obiettivo del progetto della Strada dei Vigneti Alpini che, dopo un lavoro preparatorio durato due anni, dal marzo 2017 è entrato in una fase operativa che non si è ancora conclusa, coinvolgendo amministrazioni pubbliche e agenzie torinesi, valdostane e savoiarde, che hanno candidato il progetto al sostegno da parte dell'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Alcotra 2014-2020.

L'Asse 3 del programma riguarda in particolare l'attrattività del territorio e uno degli obiettivi da perseguire è l'incremento del turismo sostenibile. La Strada dei Vigneti Alpini intende proporre un itinerario turistico tematico transfrontaliero, che valorizza le peculiarità dei tre territori coinvolti dal punto di vista enologico, gastronomico, geografico, storico e culturale.

UNA VITIVINICOLTURA CHE È TRADIZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO

Nonostante la crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi dodici anni, quella della riscoperta e valorizzazione del Ramìe nelle valli Chisone e Germanasca è la storia di una piccola iniziativa economica di successo. Le vigne da cui proviene l’uva vinificata nel Ramìe sono state impiantate con grande fatica nei secoli scorsi a una quota tra i 600 e i 900 metri, lungo pendii estremamente ripidi, contraddistinti da terrazzamenti a secco. All’imbocco della Val Germanasca è impossibile non notare le vigne che incombono sulla strada di fondovalle, quasi “strappate” alla montagna, sul versante pietroso esposto a meridione. La tradizione vinicola locale risale all’epoca medievale e, anche se con grande fatica, ha resistito alla diffusione della fillossera alla fine del XIX secolo, per poi rinascere nel secondo dopoguerra raggiungendo discreti livelli qualitativi. Tanto che Luigi Veronelli scrisse a proposito di quello che però chiamò erroneamente “Ramiè”, che aveva un “colore rosso rubino e delicato profumo. Sapore giustamente asciutto, fine, gustoso”. Il recupero dei terrazzamenti abbandonati e il superamento della produzione per il semplice autoconsumo sono però recenti, anche se la denominazione Doc nell’ambito della famiglia “Pinerolese” risale al 1996. I “profeti” della ricoperta del Ramìe sono stati Daniele Coutandin e l’agriturismo La Chabranda, che furono i primi promotori, insieme all’assessorato all’agricoltura e montagna dell’allora Provincia di Torino, che finanziò nel 2003 la costruzione di una monorotaia per facilitare il lavoro e la vendemmia, riprendendo il modello già applicato con successo nelle Cinque Terre. Dal 2009 il Comune di Pomaretto ha promosso la costituzione di un consorzio tra i piccoli contadini che ancora coltivavano le terrazze. Il nome ufficiale della Doc è “Pinerolese Ramìe”, per un prodotto che scaturisce prevalentemente dalla fermentazione delle uve di un vitigno particolare e di estrazione montana come l’Avarengo. A queste uve possono essere aggiunte minori quantità di Neretto di Bairo e Avanà. La vinificazione è stata condotta per tre anni in maniera sperimentale a Chieri, presso l’Istituto Bonafous della Facoltà di agraria dell’Università di Torino. Successivamente il consorzio ha trasferito il processo di trasformazione delle uve in vino all’Istituto Malva Arnaldi di Bibiana. La collaborazione con l’Università ha consentito al consorzio di migliorare la qualità del vino e di aumentare progressivamente la produzione da 1000 a 4000 bottiglie. Il consorzio si occupa della gestione collettiva della vendita del vino e dell’accesso a finanziamenti per la manutenzione dei muri a secco e delle vigne. Oggi il Ramìe è proposto nei bar, nelle osterie e nei ristoranti delle valli Chisone e Germanasca e offre ai turisti un’esperienza aggiuntiva di conoscenza delle eccellenze del territorio. Per i giovani di Pomaretto, forse, vivere esclusivamente di vitivinicoltura non sarà mai possibile, ma il Ramìe può costituire un’interessante integrazione al reddito e l’occasione per realizzare una manutenzione del territorio che fa bene sia all’ambiente che all’economia locale. Lo testimonia il giovane che recentemente ha preso in gestione alcuni vigneti e sta progettando il ripristino della coltura su terrazzamenti in abbandono.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

A Giaveno da qualche settimana i funghi sono arrivati nel mercato dei boulajour in piazza Molines: porcini, garitôle, mùtun, fré, famiole e altre bontà controllate e certificate. Il re dei boschi della Val Sangone è ovviamente il porcino, intorno a cui si è costruita l’identità enogastronomica della Città di Giaveno e del territorio. Perché sono importanti il pane locale, le patate di montagna, il miele e i formaggi, ma quando si sente parlare di Giaveno la mente corre subito ai funghi e ai boschi. Il fungo di Giaveno è ricercato sui mercati da decenni e vi sono boulajour che sul fungo hanno costruito fortune economiche. I segreti dei posti in cui si possono raccogliere i porcini - dietro un albero, sotto l’erica, di fianco al muschio - si tramandano da una generazione all’altra al riparo da orecchie indiscrete.Quando arriva l’autunno al mercato di Giaveno i boulajour litigano più o meno amichevolmente, confrontano, misurano, invidiano, inveiscono, sotto gli occhi divertiti dei clienti, mentre giornalisti e fotografi si affannano alla ricerca dello scatto del fungo con le forme più strane.

Domenica 11 ottobre il programma della trentanovesima edizione di “Fungo in festa” proporrà eventi consolidati e novità. Meteo permettendo, nell’anno della riscoperta del turismo fuori porta, lento responsabile ed ecologico, avranno sicuramente successo le due passeggiate per famiglie alla ricerca del fungo e alla scoperta del bosco di domenica 11, a cura dell’associazione Valsangone Turismo, contattabile al numero telefonico 011-9374053. Interessante anche la prima edizione della Fungopedalata di sabato 3 lungo le vie di borgata Sala. La pedalata si concluderà all’azienda agricola Aldo Versino, con la visita della cascina e la degustazione di formaggi vini e risotto ai funghi. Il ritrovo è alle 16 nei pressi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Per informazioni si può telefonare all’ufficio turistico comunale al numero 011-9374053.

L’edizione 2020 di Fungo in Festa, patrocinata come sempre dalla Città Metropolitana di Torino, è stata rimodulata per rispettare le normative anti Covid-19, senza però perdere la sua attrattiva fondamentale: i “boleti” rinomati da secoli, inseriti nell’Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte e difesi dalla denominazione Fungo Porcino di Giaveno, per distinguerli da quelli di altra provenienza che non hanno le medesime caratteristiche organolettiche. Nell’archivio comunale è conservata una ricevuta del 1659, a pagamento di una ragazza di Giaveno che aveva portato funghi a Madama Reale di Savoia, ospite al Palazzotto Abbaziale.

DAL 2021 LA QUALIFICA DI FIERA REGIONALE

L’obiettivo del Comune è di creare a Giaveno un sistema integrato che, all’insegna del fungo, consenta di vivere una "food experience" completa, che ruota intorno a produzione, conoscenza, tradizione, ristorazione e lavorazione. In questo senso è importante il fatto che la quarantesima edizione di Fungo in Festa, che si svolgerà nell’autunno del 2021, potrà fregiarsi per la prima volta del titolo di fiera regionale, riconosciuta recentemente dal settore commercio e terziario della Regione Piemonte. La qualifica permetterà alla manifestazione di essere inserita nel calendario fieristico regionale e godere così di una promozione riservata ad una cinquantina di fiere piemontesi.

GUSTARE, CERCARE E ACQUISTARE I FUNGHI

I ristoratori giavenesi sono maestri nell’esaltare il gusto dei funghi, secondo ricette che si trasmettono attraverso le generazioni, così come i segreti dei cercatori. I ristoranti cominciano a proporre i loro menù tradizionali non appena è disponibile il prodotto. L’Unione dei Comuni Montani Val Sangone, che gestisce il servizio micologico di controllo dei funghi in piazza, ha predisposto quest’anno un cestino di carta per la vendita, in modo che tutti i venditori possano avere lo stesso recipiente. Il cestino riporta una mappa della Val Sangone e la foto del primo mercato storico del fungo, in Vicolo della Breccia. Da oltre quarant'anni il mercato si svolge in piazza Molines, oggi lungo il lato parallelo a via Coazze. Le associazioni dei boulajour locali sono state dotate dal Comune di tavoli di legno e ombrelloni gialli con la scritta “Mercato del fungo di Giaveno”. Il posizionamento dei venditori in questo spazio è garanzia di qualità per l’acquirente, in quanto coloro che sono ammessi al mercato hanno frequentato un corso di micologia e appartengono alle associazioni Amici dei Funghi della Val Sangone e Bolajor Valsangone, che tutelano il prodotto e ne garantiscono la provenienza locale. I venditori dichiarano di attenersi al regolamento di vendita. Il loro prodotto è certificato da un micologo esperto, a disposizione gratuitamente anche dei privati che vogliono far riconoscere i funghi raccolti prima di mangiarli. Il voucher giornaliero per la raccolta dei funghi da quest’anno è anche valido per i parcheggi. Si acquista nei locali convenzionati e all’ufficio turistico comunale. Nel giorno del suo utilizzo si grattano data e orario di arrivo.

IL PROGRAMMA

Domenica 11 ottobre in piazza Mautino dalle 9 alle 19 sarà allestita la tradizionale mostra micologica e fotografica curata dall’associazione Micologica Piemontese di Venaria. Ci saranno anche un’esposizione di vignette e una di opere artistiche dedicate al fungo. Allo show cooking delle 15 parteciperanno gli chef Matteo Baronetto del Cambio di Torino, Alessandro Mecca dello Spazio7, Cesare Grandi de “La limonaia” e Giorgio Cotti del Gaudenzio, insieme al sommelier Antonio Dacomo. In piazza Molines dalle 9 alle 18 ci saranno gli stand con i prodotti del territorio. Alle 12 in quello della Nuova Proloco di Giaveno ci sarà la distribuzione di funghi e patatine fritte da passeggio. Alle 15 è in programma lo spettacolo musicale con Piero Montanaro e la corale “Le Voci del Piemonte”; a seguire la premiazione dei boulajour e degli chef del fungo di Giaveno alla presenza delle autorità. Nelle vie Umberto I e Maria Ausiliatrice e in piazza Sclopis ci saranno le bancarelle della creatività e dei manufatti e il punto fotografico. In piazza San Lorenzo sul lato del Sacro Cuore dalle 10 alle 18 ci saranno i divertimenti e le attrazioni di “Fungo Bimbi”, con i giochi in legno itineranti. Dalle 11 alle 12 è in programma uno show cooking con Angela Anna Ventruti. In via Ospedale dalle 10 alle 18 tornerà il raduno di auto d’epoca del Club de Voiture Ancienne de Saint Jean de Maurienne, cittadina della Savoia gemellata con Giaveno. In viale Regina Elena ci sarà l’area shopping dalle 9 alle 18. Nelle piazze del centro storico l’evento “Giaveno auto e moda” proporrà uno shooting fotografico a cura del Cinema District Hub e un’esposizione di auto d’epoca con la presenza di modelle e modelli in abiti storici. Accompagnano la manifestazione la settima edizione della Fiera del Libro - da giovedì 8 a domenica 18 ottobre in piazza San Lorenzo lato ufficio turistico - e l’apertura del Museo del Fungo in via Stazione, da domenica 4 a domenica 11 ottobre.

Fungo in Festa sarà preceduto domenica 4 ottobre dalla fiera commerciale d’autunno dalle 8 alle 18, mentre dalle 14,30 alle 18,30 nella sede di piazza San Rocco 12 si festeggerà l’undicesimo compleanno dell’associazione Donnedivalle. Sabato 10 ottobre alle 17 a Villa Favorita si terrà un convegno sul tema “Giaveno e il fungo, una risorsa per il territorio e il turismo”. Sempre sabato 10 è in programma la camminata per adulti “Una giornata da boulajeur” a cura dell'associazione Valsangone Turismo.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Sabato 3 e domenica 4 ottobre ad Usseglio è in programma la sesta edizione della Festa della transumanza e della patata di montagna, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino e organizzata in occasione delrientro delle mandrie dall’alpeggio estivo. Mentre le prime nevi sulle vette più alte delle valli di Lanzo annunceranno la conclusione dei tre mesi di lavoro estivo in alpeggio, in paese si farà festa e si gusterà la Toma di Lanzo d’alpeggio a Km 0.Con il termine franco-provenzale “dèsarpà” si indica il ritorno dei capi bovini in paese. Per tradizione, quelli a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre sono giorni di festa, che concludono una stagione significativa per la vita degli allevatori, degli animali e di tutta la montagna; cento giorni di duro lavoro, a contatto con gli animali e con i pascoli, per produrre la vera Toma di Lanzo d’alpeggio; un lavoro importante che aiuta a salvaguardare il delicato paesaggio alpino.

Le protagoniste della sfilata sono le mucche, robuste e di bassa statura, perfettamente adattate all’ambiente montano anche se diverse nel colore del manto, nella conformazione della testa e delle corna e nel carattere. La Pezzata rossa, più mansueta, produce più latte, la Pezzata nera e la castana, più aggressive, sono protagoniste delle Batailles des Reines.

Fino alla prima metà del Novecento, nell’ambito linguistico del patois francoprovenzale ussegliese esisteva un gergo, “l’ingerk”, legato al mondo della pastorizia, elaborato con parole volutamente incomprensibili agli estranei. Quando i pastori andavano nelle cascine della pianura per l’acquisto o l’affitto delle pecore, non volevano essere compresi nei loro discorsi e così parlavano “l’ingerk”. Nell’ingerk dei pastori ussegliesi il formaggio era la “quela”, il latte veniva detto “lou bianchat” e la casa diventava la “tabussa”.

LA FESTA E IL MERCATO DEL TERRITORIO CON I FORMAGGI E LE PATATE

Sabato 3 ottobre alle 14 sul piazzale dell’albergo Furnasa saranno distribuite le canne da pastori e i cappelli per il viaggio verso le “muande”, che sono le baite in lingua francoprovenzale. Sarà possibile aiutare i margari a caricare sui carri e sui basti di muli e cavalli il materiale e gli attrezzi portati negli alpeggi a giugno. Poi si avvierà la sfilata dei margari, impegnati ad allacciare al collo delle mucche i grandi “rudùn” (campanacci) e i festoni preparati dai bambini. Dopo la merenda al suono dei rudùn avrà inizio la discesa verso il paese, dove si potrà assistere al rito della mungitura tradizionale e alla preparazione del burro nella zangola. I bambini e i genitori potranno partecipare ai laboratori dedicati agli itinerari dei formaggi intorno al Monte Lera. La compagnia teatrale “I Retroscena” presenterà la narrazione “La Transumanza della Gina e della Matilde”, storia di due mucche alle prese con il viaggio di ritorno dopo un‘estate passata a pascolare e brucare su verdi prati di montagna. Alle 19,30 è in programma la cena dei margari, ovviamente nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid-19.

Domenica 4 ottobre nel mercato contadino ci saranno anche i produttori delle patate di montagna di varie tipologie e qualità, delle mele di antiche varietà piemontesi, dei prodotti degli orti ussegliesi e dei formaggi d’alpeggio. Alle 11 è in programma la Messa, con la benedizione delle mandrie e delle bandiere delle sedi locali della Coldiretti, mentre alle 12,30 si potrà gustare il pranzo del pastore nei ristoranti e nell’area fieristica, con piatti a base di patate, gnocchi, taglieri di formaggi d’alpeggio e raclette di Toma su pane rustico. Alle 15,30 i Countrabandiè d’la Lera in collaborazione con Il Bivacco Matematico presenteranno la narrazione teatrale: “Il lungo viaggio, carezzare le pietre”, in cui si racconta un’avventura dalle Americhe ad Usseglio. Dopo la degustazione delle frittelle di mele, alle 17 la manifestazione si chiuderà con la premiazione dei produttori di patate, con riconoscimenti particolari al produttore della patata più grande e a quella più curiosa.

Per saperne di più: www.eventiusseglio.it

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

Un solo giorno, sabato 26 settembre, per la sessantottesima edizione della Festa dell’Uva e del Vino di Carema, ma intenso e ricco di emozioni per mantenere l’anima della festa e premiare la vitivinicoltura eroica. Come tutte le manifestazioni pubbliche del 2020, l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni e la Cantina produttori Nebbiolo di Caremae patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino deve fare i conti con le misure di contenimento della pandemia. Le precedenti edizioni duravano cinque giorni. La festa si terrà negli ampi spazi all’aperto del centro sportivo comunale e comprende, in serata, la premiazione del concorso Grappolo d’oro riservato ai migliori produttori di uva Nebbiolo. Il conferimento dei grappoli cominciain mattinata mattina, in coincidenza con l’insediamento della commissione di esperti.Le premiazioni saranno precedute dalla presentazione di un libro e di un documentario sulla storia di Carema. Impossibile invece l’organizzazione dell’ormai tradizionale percorso enogastronomico “Andar per cantine”, che tocca ogni anno le storiche “crote” del paese, spazi troppo ristretti per garantire la sicurezza dei visitatori. Gli ingressi nell’area sportiva sono contingentati fino ad un massimo di 250 posti e in caso di maltempo è tutto rinviato al sabato successivo.

Nel mercato dei prodotti tipici di sabato 26 settembre a Pragelatoilprotagonista della giornata sarà invece il Plaisentif, il “formaggio delle viole” prodotto unicamente negli alpeggi della Valle Chisone, rinato a partire dal 2000 ma citato da Ettore Patria nei “Cenni sui rapporti commerciali tra il Delfinato ed il Piemonte”, opera riferita ai secoli dal XIV al XVI. Nella seconda metà del XVI secolo il Plaisentif fu donato dai valligiani alle autorità, per ottenere il permesso di commerciare i prodotti in un periodo in cui le valli Valdesi erano teatro di guerre e conflitti.

Il nome “Formaggio delle Viole” deriva dal fatto che il periodo di produzione, giugno e luglio, coincide con il momento di maggior fioritura delle viole sui pascoli alpini. Dopo il controllo a fine stagionatura, il formaggio prodotto come Plaisentif, se ritenuto idoneo per la vendita, viene marchiato a fuoco su una delle due facce. La vendita ha inizio esclusivamente a partire dalla terza domenica di settembre, in occasione dellarievocazione storica e della fiera del Plaisentif di Perosa Argentina, curate dall’associazione culturale Poggio Oddone.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura

Agricoltura

La Festa dell’UvaErbaluce da 87anni richiama a Caluso migliaia di visitatori, in cerca di divertimento e di un vino ritenuto dalla critica internazionale come uno dei più interessanti bianchi italiani. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre nella cittadina canavesana si festeggia l’Erbaluce in tutte le sue declinazioni e insieme a un prodotto agricolo, l’uva Erbaluce, motivo di orgoglio per tutto il Canavese.

Il vino fu uno dei primi a ottenere la denominazione di origine controllata in Italia nel 1967 e la Docg nel 2011. Oltre all’Erbaluce, la Festa di Caluso celebra anche il Passito di Caluso e il Cuveè Erbaluce spumante. Il programma dell’ottantasettesima edizione della manifestazione, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è forzatamente ridotto, per rispettare le disposizioni per la prevenzione del Covid-19, ma lo spirito dei calusiesi è indomito e la festa non può comunque mancare, perché l’evento non vuole essere solo una “sagra” ma un momento di celebrazione di un modo di vivere e di intendere la terra canavesana.

Venerdì 18 settembre alle 20,30 la cena dei rioni e delle frazioni apre il programma della manifestazione al ristorante “Mago' di Caluso”. Sabato 19 alle 9 all’Enoteca regionale dei Vini della Provincia di Torino, a Palazzo Valperga di Masino, si insedia a porte chiuse la commissione tecnica di assaggio del 53° concorso enologicoGrappolo d’Oro. In mattinata nelpalazzo comunale si inaugura ufficialmente l’ambulanza dei Volontari Soccorso Sud Canavese. La serata è animata dalla cena sotto le stelle a cura dei bar e dei ristoranti del centro storico e dall’apertura straordinaria dei negozi, con la presentazione delle nuove collezioni di moda autunno-Inverno e le vetrine dedicate all'Erbaluce di Caluso. Domenica 20 è in programma l’evento “Divino Canavese” nel chiostro dei frati di piazza Mazzini 2, con la degustazione dei vini del territorio. Nella sala intitolata al compianto sindaco di Caluso e pittore Elio Magaton si tiene un’asta benefica di opere di Franco Pinna. La mostra mercato dei prodotti a Km 0 e l’apertura festiva dei negozi animano il centro storico. In piazza Ubertini a partire dalle 10 le associazioni sportive locali presentano le loro attività. Il parco Spurgazzi ospita alle 10,30 la Messa, seguita dai saluti istituzionali, dalla cerimonia di consegna del Grappolo d'Oro, dalla conferma della Ninfa Albaluce 2019-2020, dalla presentazione dell’essenza “Albaluce” e dal brindisi per il decennale del riconoscimento della DOCG all’Erbaluce. Nel pomeriggio al parco Spurgazzi si esibiscono le scuole di danza locali.

- Dettagli

- Categoria: Agricoltura