Cultura

Dopo il successo della visita del mese di settembre, Palazzo Cisterna, la sede aulica della Città metropolitana di Torino, si prepara ad una nuova apertura del sabato.

Sabato 17 ottobre alle ore 10 l’antica dimora dei Savoia Aosta tornerà ad accogliere il pubblico che, nei mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, non ha perso l’interesse a conoscere meglio la storia del palazzo di via Maria Vittoria 12, sede storica della Provincia di Torino.

Anche in questa occasione i visitatori saranno accolti da un gruppo storico che lo scorso anno è stato inserito nell’Albo dei Gruppi storici, un elenco validato e coordinato costituito nel 2003 dalla Provincia di Torino proprio con l’intento di valorizzare e promuovere le varie realtà sul territorio.

Saranno i Conti Occelli a dare il benvenuto al pubblico nel cortile d’onore di palazzo Cisterna e a raccontare la storia di Nichelino, città di provenienza, aprendo una finestra sul 1694 anno di consegna del titolo nobiliare di Conte al signorotto Niccolo' Manfredo Occelli. Il gruppo si esibirà poi in danze storiche come il Branlè, diffusissimo inizialmente in Francia, ed esportato poi in Italia e Inghilterra, la cui coreografia prevede un gruppo di persone in cerchio o a catena, e la Cochinchine, una danza originaria della Danimarca introdotta in Francia da Miss Pledge (1893-1949), celebre insegnate di danza. La cochinchine, il cui nome deriva dalla razza di galline proveniente dalla Cocincina (Vietnam), si balla in tre persone: un uomo e due donne. La posizione di partenza è un cerchio chiuso, si balla con passo saltellato. Nella seconda frase musicale le donne si lasciano le mani e passano a turno sotto il braccio dell'uomo.

Dopo l’esibizione del gruppo storico il pubblico sarà condotto nelle sale al piano terra e poi, salendo lo scalone monumentale, negli ambienti aulici del piano nobile: una passeggiata artistico culturale attraverso l’ex sala Giunta della Provincia di Torino, lo Studio del Duca, la sala da Pranzo, la Sala delle Donne, il Corridoio delle Segreterie, il Belvedere e infine la Sala Marmi.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 011-8612644, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.it

Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per partecipare alla visita sarà in vigore l’obbligo di indossare la propria mascherina e di igienizzarsi le mani con il gel posto all’ingresso. Il gruppo di visita, nel rispetto della distanza fisica, sarà al massimo di 15 persone. Qualora i visitatori siano in numero maggiore sarà prevista una seconda visita alle ore 10,30.

Le prossime visite del sabato mattina si svolgeranno: 21 novembre e 19 dicembre.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Sabato 10 ottobre si svolge il primo dei due concerti programmati a Ivrea nel cartellone di Organalia 2020. L’appuntamento, fissato per le ore 21 nella centralissima Chiesa di San Salvatore (Via Palestro, 45 – ZTL), vede il debutto dell’Ensemble Vanvitelli, specializzato nell’esecuzione del repertorio rinascimentale e barocco. Il complesso, formato dalla violinista Lena Yokoyama, dal violoncellista Nicola Brovelli e da Luigi Accardo al clavicembalo e all'organo, dà vita al concerto intitolato “Lo stile italiano e la Francia”. L’appuntamento eporediese è l’occasione per il pubblico di ascoltare la “voce” dell’organo costruito da Felice Bossi nel 1846. Collocato in controfacciata, sopra la bussola d’ingresso, questo strumento è dotato di un manuale con 58 tasti e di una pedaliera rettilinea con 27 pedali. La trasmissione è meccanica. La manutenzione per questo concerto è stata affidata all’organaro Roberto Curletto di Vinovo.

Il programma propone musiche di Girolamo Frescobaldi (Toccata Settima per organo solo), Alessandro Stradella (Sinfonia a violino, violoncello e basso), Arcangelo Corelli (Sonata in Mi minore), Alessandro Scarlatti ( Toccata in La per organo solo), Michele Mascitti (Sonata in La maggiore e Sonata in Sol minore), Bernardo Storace (Balletto per organo solo) e, per concludere, Jean-Féry Rebel (Sonata in Re minore).

L’ingresso sarà, come di consueto, con libera offerta. L’accesso per il pubblico, secondo le norme antiCovid in vigore per l’accesso nelle chiese, avverrà a partire dalle ore 20.30. Gli spettatori che arriveranno a Ivrea con l’auto sono consigliati di parcheggiare in Piazza Walter Fillak o in Piazza Freguglia.

Organalia è un progetto musicale sostenuto dalla Fondazione CRT e Città Metropolitana di Torino. I concerti eporediesi si avvalgono anche del contributo della Città di Ivrea.

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/organalia_2020/

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Si terrà sabato 3 ottobre a Oulx, nell’Auditorium dell’istituto scolastico Des Ambrois, la nona Giornata delle minoranze linguistiche storiche occitana, francoprovenzale e francese, nella cornice della 526ª edizione della Fiera franca del Grand Escarton.L’evento si aprirà alle 10 con un incontro rivolto agli studenti, a cui sarà presentato lo spettacolo musicale “Dodici canti per dodici lingue”, una creazione che unisce musica, canto, recital e multimedialità, raccogliendo tutte le minoranze linguistiche storiche italiane in un solo spettacolo, portato in scena da Dario Anghilante, Paola Bertello, Flavio Giacchero, Luca Pellegrino e Marzia Rey. “Dodici canti” avrà anche il compito di concludere la giornata, tornando in scena alle 21.

La giornata proseguirà al pomeriggio con svariate attività culturali. Il ricco programma offre al pubblico:

“Crear al Pais”, a cura di Matteo Rivoira, Università degli studi di Torino;

“Transumare”, video-poesia di Andrea Fantino, testo di Roland Pecout, voce recitante Dario Anghilante;

“Moun paî, ma lënga, ma gen: Riccardo Colturi”, un corto documentario di Andrea Fantino dedicato al poeta Riccardo Colturi di Fenils;

“Brics”, presentazione del libro di poesie di Luca Poetto;

“Linhas de temps”, presentazione del libro di poesie di Daniele Dalmasso.

Il pomeriggio si concluderà con un incontro dedicato a “Le lingue minoritarie e i social”, durante il quale si parlerà della campagna di sensibilizzazione sul Covid-19 realizzata da Chambra d’Oc nelle settimane di lockdown e sarà lanciata la nuova campagna sulla biodiversità.

La nona Giornata delle minoranze linguistiche storiche è un’occasione per fare il punto sulla realizzazione degli obiettivi della legge 482 del 1999, che ha permesso di fare molto per la tutela e la valorizzazione delle lingue madri, anche grazie all’impegno di chi quotidianamente si adopera sul territorio per la sua attuazione, ma che presenta ancora molti aspetti da realizzare. “Ed è anche, più nel dettaglio – aggiunge il vicesindaco metropolitano Marco Marocco – un’occasione per parlare del progetto promosso dalla Città metropolitana di Torino con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato dalla Chambra d’Oc nell’ambito della legge 482”, e del grande lavoro quotidiano compiuto sul territorio per la difesa e la diffusione delle lingue minoritarie, in particolare dagli addetti agli sportelli linguistici: un gruppo strutturato, al cui interno molti sono i giovani, che opera in loco dai tempi delle Olimpiadi in collaborazione con Chambra d’Oc e la Città metropolitana, capofila del progetto che coinvolge una quarantina di Comuni: traduzioni per enti, istituzioni e privati, corsi di francese e francoprovenzale per amministratori pubblici e cittadini interessati, attività culturali varie.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

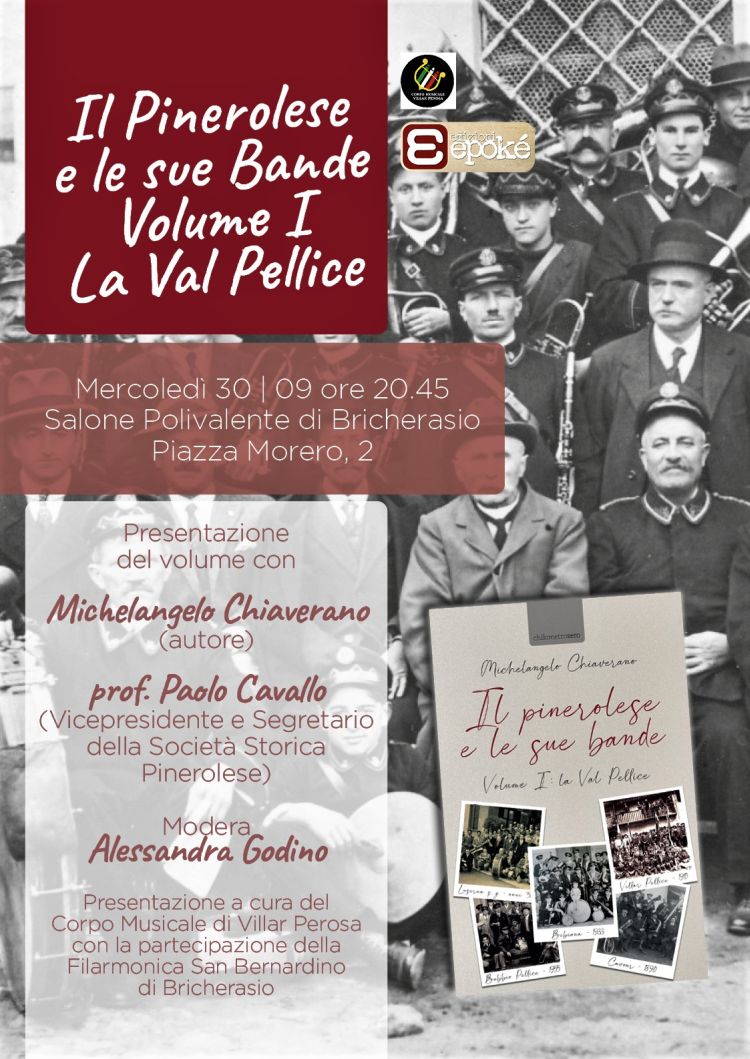

Mercoledì 30 settembre nel salone polivalente di piazza Don Morero 2 a Bricherasio, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la cinquantaduesima Sagra dell’Uva, verrà presentato il primo volume della ricerca “Il Pinerolese e le sue Bande”, promossa dal Corpo Musicale di Villar Perosa, realizzata da Michelangelo Chiaverano e patrocinata da tutte le amministrazioni comunali e le associazioni interessate dalla ricerca, non ultima la Città Metropolitana di Torino.Nella primavera del 2014 è partito un lavoro di ricerca degli articoli sulle bande musicali del Pinerolese pubblicati sui giornali, locali e non. Il libro scaturisce dall’esame di oltre seimila articoli, reperiti nei periodici conservati nelle emeroteche delle biblioteche Civica musicale Andrea della Corte di Torino, Civica Alliaudi di Pinerolo e Culturale valdese di Torre Pellice. La ricerca ha interessato anche gli archivi dei Comuni, quelli diocesani, quelli del settimanale “L’Eco del Chisone” e del periodico “Le Valli”, oltre naturalmente a quelli delle formazioni bandistiche coinvolte. Sono state realizzate interviste agli ex e agli attuali musici, a maestri, presidenti e soci delle bande che hanno operato a Pinerolo e nelle valli pinerolesi dalla metà del XIX secolo ai giorni nostri.

Data la notevole quantità di materiale raccolto, selezionato e digitalizzato, è stata programmata la pubblicazione di tre distinti volumi, dedicati rispettivamente alla Val Pellice (con la storia delle bande di Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Luserna San Giovanni, Bricherasio, Bibiana e Cavour), alle Valli Germanasca e Chisone (Fenestrelle, Villaretto Chisone, Perosa Argentina, Prali, Perrero e San Martino di Perrero, Pomaretto, Dubbione, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo), a Pinerolo e alle Valli Lemina e Noce (Banda della Guardia nazionale, Banda municipale, Banda dell’Ospizio di Carità, Banda popolare, Fanfara del tiro a segno, Corpo musicale operaio; Fanfara dell’Orfanotrofio San Giovanni Battista-Banda degli Angeli, Banda della sezione Ana e complessi musicali di San Pietro Val Lemina, Cantalupa e Frossasco).

Alla prima serata del 30 settembre a Bricherasio seguiranno altre presentazioni: nel mese di ottobre a Pinerolo, il 24 ottobre alle 17 a Torre Pellice nella Galleria Scroppo in via Roberto d’Azeglio 10, nella prima settimana di novembre a Cavour nell’ambito di “Tuttomele”. Il secondo e terzo volume saranno pubblicati e presentati rispettivamente nella primavera e nell’autunno del 2021. Tutti i file del materiale raccolto saranno messi a disposizione della Biblioteca Civica Alliaudi di Pinerolo.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Dal 25 al 27 settembre torna al Villaggio Leumann di Collegno la manifestazione “Filo lungo filo, un nodo si farà”, organizzata dall’associazione Amici della Scuola Leumann e patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino. In considerazione dell’emergenza Covid-19, sarà un’edizione particolare, ma non per questo meno ricca e interessante delle precedenti. Essendo impossibile programmare una mostra mercato analoga a quella delle precedenti edizioni, gli organizzatori ne proporranno una versione quasi integralmente virtuale. Resterà il piacere di confrontarsi con il variegato mondo degli artigiani del filo e della fibra, che sarà presente con le sue eccellenze in una serie di interviste video e dirette live sulle pagine Facebook e You Tube di Filo lungo filo e dell’associazione Amici della Scuola Leumann.Si toccheranno temi come il rapporto con la natura e la salvaguardia dell’ambiente, la ricerca espressiva tra tradizione e innovazione, l’importanza delle attività artigiane nel mondo contemporaneo, raccontati e discussi dal punto di vista degli artigiani-artisti la cui attività ruota intorno alla tessitura, alla tintura naturale, all’ecoprint, al feltro e al recupero e alla valorizzazione del patrimonio laniero italiano.

Venerdì 25 si partirà con una serie di interessanti rievocazioni video delle passate edizioni, che consentiranno di apprezzare l’evoluzione e la crescita della manifestazione stessa. A questo primo momento si aggiungerà, in diretta, sempre sui canali social di Facebook e di Youtube, l’inaugurazione della ventiseiesima edizione che, a più voci, rifletterà sul passato e sul futuro di “Filo lungo filo, un nodo si farà” come luogo di incontro e confronto per l’artigianato tessile italiano e internazionale.

La giornata di sabato 26 sarà interamente dedicata a interviste in diretta sui social network, con gli artigiani-artisti che ragioneranno, a due o più voci, sul senso e sulle caratteristiche del loro modo di lavorare e di esprimersi attraverso le loro opere.

Le attività di domenica 27, invece, si svilupperanno, oltre che in modalità virtuale, anche nella realtà del Villaggio Leumann che, non potendo per motivi sanitari aprirsi al grande pubblico, ospiterà comunque laboratori in presenza, rivolti ad un numero limitato di partecipanti, di tessitura, tintura naturale, pathcwork, giochi creativi per bambini e visite guidate al Villaggio stesso. Per tutto il giorno gli aspetti più salienti delle visite e dei laboratori saranno rilanciati nei social network, insieme a una rassegna delle mostre delle precedenti edizioni e alla presentazione di libri relativi al mondo dei fili. In questo modo, anche se solo virtualmente, tutti potranno entrare a scoprire il fascino di un quartiere operaio di fine Ottocento unico nel suo genere e a sbirciare gli artigiani al lavoro tra pentoloni e telai.

Per partecipare alla manifestazione si possono seguire le pagine Facebook filolungofilo e EcomuseoVillaggioLeumann, il profilo Instagram filolungofilo e il canale Youtube dell’associazione Amici della Scuola Leumann.

Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 347-3596056, scrivere a info@villaggioleumann.it o visitare il portale Internet www.villaggioleumann.it

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Domenica 27 settembre torna la manifestazione “Cambiano come Montmartre” con il suo tradizionale concorso di pittura estemporanea, un evento gioioso di creatività collettiva, tra tradizione e nuovi linguaggi espressivi e partecipativi. Dal 2018 la manifestazione è dedicata ai temi del riuso, del riciclo creativo e della sostenibilità ambientale e sociale, in linea con le priorità strategiche individuate dalla Commissione Europea e in sinergia con le finalità di Reland, il nascente parco sperimentale cambianese sul riuso e riciclo.La trentatreesima edizione dell’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, sarà possibile nel rispetto delle disposizioni anti Covid-10, grazie alle dirette on line di ChieriwebTV per le inaugurazioni delle mostre, le premiazioni, le conferenze, le interviste, i tutorial e le riprese live della giornata, parallelamente ai canali Facebook, Instagram e Youtube.

Dal 1° settembre Chieriwebtv e le pagine dei social media interessate all’evento, promuovono i concorsi on line di fotografia, fiaba, manufatti di argilla e riciclo, per una partecipazione diffusa e con il coinvolgimento dei fan e follower dei profili Facebook e Instagram, invitati a votare con i “like”. Per i concorsi dell’evento collaterale “Aspettando Cambiano come Montmartre” non sono previsti premi in denaro ma una “premiazione” dal vivo e online, nella giornata della manifestazione. Nel rispetto di protocolli e delle linee guida per la prevenzione del contagio da Covid-19, domenica 27 settembre nel centro storico e al Munlab-Ecomuseo dell’argilla, si terrà un concorso di pittura in estemporanea a premi sul tema “Insieme - L’arte si incontra sulla tela in luoghi di aggregazione”, con un primo premio di 500 euro. È in programma anche la mostra collettiva d’arte contemporanea “Molteplicità di Insieme - Espressioni artistiche di libertà di pensiero e di vita”, a cura di Silvana Nota e Valeria Torazza, ospitata nella chiesa Confraternita dello Spirito Santo e nella sala consiliare del palazzo comunale. L’esposizione, a cura del circolo fotografico Autofocus intitolata “Foto al tempo del COVID -19”, sarà allestita nella sala conferenze della biblioteca civica, mentre la mostra “Città Liquida” di Livio Ninni sarà allestita nell’atrio del palazzo comunale.

I “Cortili in Musica” coinvolgeranno Free Byte, DJ Alint, Hoochie Coochie, Quartetto Ensemble, Elisabetta Bosio e il duo acustico Re-VERVE. I commercianti localiparteciperanno ad “Arte in vetrina”, un’esposizione di opere nelle vetrine di affaccio alle vie del centro e lungo il viale di corso Onorio Lisa. I ragazzi dell’istituto comprensivo di Cambiano proporranno la mostra “Insieme anche da lontano, i bambini raccontano”, ma ci saranno anche le fiabe improvvisate di Vanni e Claudio, la presentazione del libro “Luca, Rod e Mila nel Regno di Corona” con l’autrice Carlotta Amerio e l’illustratore Federico Salemi, l’associazione Puntoacapo al Munlab, una serie di installazioni nel centro storico ad opera degli artisti che nelle edizioni precedenti hanno eseguito performance di arte partecipata (Giovanni Borgarello, Tegi Canfari, Giustino Caposciutti, Daniela Gioda, Salvatore Liistro e Claudio Rabino), l’allestimento “ L’albero della vita” a cura della Società Nazionale Bamboo. Le associazioni artistiche del territorio e quelle impegnate nella sostenibilità sociale e ambientale, insieme ad artigiani ed hobbisti, arricchiranno le vie del centro con la loro presenza. Al successo di “Cambiano come Montmartre” contribuiscono le associazioni DAI! di Santena, Peppino Impastato di Carmagnola, CiòCheVale di Chieri, la Pro Loco, l’associazione Autofocus e l’Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano.

Per saperne di più e consultare il programma completo della manifestazione

https://www.comune.cambiano.to.it/2020/08/27/xxxiii-edizione-cambiano-come-montmartre-insieme-sui-social/

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

“La tuno d’la péiro douso”, ovvero la miniera della pietra dolce a Prali, per alcuni sabati di settembre ed ottobre torna a parlare il patouà. Nell’ambito delle attività di valorizzazione della lingua occitana, promosse dall’associazione Amici della Scuola Latina, l’Ecomuseo delle Miniere organizza tre appuntamenti eccezionali per una visita della galleria Paola “ScopriMiniera” con l’utilizzo dei vocaboli propri dei minatori della valle. La terminologia emersa dalle numerose interviste realizzate ad ex-minatori è stata recentemente pubblicata sulla rivista “La Beidana” nel primo “Glossario del Lessico Minerario della Val Germanasca”.Per non penalizzare quanti non conoscano il patouà, la visita sarà condotta in italiano, ma verrà ampiamente impreziosita dalla parlata locale che consentirà al pubblico di immergersi ancor più nel mondo del contadino-minatore.

A completare i Sabati Occitani, patrocinati dalla Città Metropolitana di Torino, nelle serate di sabato 19, sabato 3 e sabato 10 ottobre ci sarà la cena al Ristoro del Minatore all’insegna dei prodotti e della tradizione locale: formaggi, salumi, “calhëtte” e tanto altro, da gustare nella piacevole atmosfera dei locali che fino a qualche anno fa hanno ospitato la mensa del sito minerario. La partecipazione alle cene costa 20 euro, comprensivi della visita a Scopriminiera.

È necessaria la prenotazione al numero telefonico 0121-806987. Per saperne di più: www.ecomuseominiere.it

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Due gli appuntamenti concertistici di Organalia 2020 della prossima settimana, interamente dedicati alle composizioni dell’Ottocento italiano. Il primo a Pavone Canavese, il secondo a Montanaro, entrambi organizzati in stretta collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali e con le parrocchie.A Pavone sabato 19 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in piazza del Municipio si terrà il 14° concerto di Organalia 2020. Alla consolle dell’organo costruito nel 1855 da Felice Bossi e da Giacomo Vegezzi Bossi, appena restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto, siederà l’organista siciliano Diego Cannizzaro. In programma la Sinfonia in Re maggiore e il poema sinfonico “Le sanguinose giornate di Milano” di padre Davide da Bergamo, con evidente riferimento all’epopea risorgimentale. A seguire l’Elevazione di Giovanni Quirici e, a conclusione dell’appuntamento, la fantasia “Omaggio a Bellini” di Saverio Mercadante. Al centro del programma due composizioni di autori stranieri: la Fantasia in Re minore K 397 di Wolfgang Amadeus Mozart e il “Boléro de Concert” opera 166 di Louis James Alfred Lefébure-Wely.

A Montanaro domenica 20 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta il concerto della rassegna Organalia sarà l’occasione per ascoltare l’organo costruito da Giovanni e Giacinto Bruna tra il 1808 e il 1810, rivisto da Giacomo Vegezzi Bossi nel 1872 e restaurato già molti anni or sono dalla Bottega Dell’Orto & Lanzini. Alla consolle siederà l’organista cremonese Paolo Bottini, che presenterà al pubblico la sua ultima fatica discografica, pubblicata da Elegia Classics (ELECLA 20088), interamente dedicata al compositore e e didatta Amilcare Ponchielli, noto al grande pubblico per la “Danza delle Ore” dall’opera “La Gioconda”.

L’ingresso ai concerti di Pavone e di Montanaro è, come di consueto, con libera offerta. Il pubblico può accedere seguendo le norme anti Covid 19 attualmente in vigore per l’ingresso nelle chiese.

Per il dettaglio dei concerti si può consultare il sito: www.organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Il tredicesimo concerto del circuitoOrganalia 2020, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, si terrà sabato 12 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di di strada Cirié 2 a San Carlo Canavese. I protagonisti dell’appuntamento saranno l’organista e didatta Maurizio Fornero, i trombettisti Ercole Ceretta e Daniele Greco D’Alceo che, insieme al trombonista Antonello Mazzucco, fanno parte degli ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Con loro il “figlio d’arte” Riccardo Ceretta, che suonerà il trombone basso.Il programma metterà a confronto le sontuosità musicali dal Rinascimento ai giorni nostri, attraverso brani di Giovanni Gabrieli, Gerolamo Frescobaldi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Hermann Schein, Johann Sebastian Bach, Cèsar Franck, Leon Boëllmann e Richard Strauss. Verrà utilizzato l’organo costruito da Giacomo Bollito nella prima metà del XX secolo, a cui consolle è collocata nell’aula liturgica della chiesa parrocchiale.

L’ingresso sarà come di consueto ad offerta libera, seguendo le norme anti Covid 19 attualmente in vigore per l’accessoalle chiese.

Per il dettaglio del concerto si può consultare il sito Internet www.organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Sabato 19 settembre alle 10 si riaprirà l’imponente portone in ferro battuto, si riaccenderanno i maestosi lampadari e i visitatori potranno ammirare per la prima volta o tornare a visitare gli ambienti della sede aulica di Città metropolitana di Torino.

Al piano terra si potrà visitare la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte e la manica di ponente di impianto settecentesco, poi, salendo lo scalone monumentale, si potrà entrare nell’ex sala Giunta della Provincia di Torino, nello Studio del Duca, nella sala da Pranzo, nella sala delle Donne, percorrere il Corridoio delle Segreterie, sostare nel Belvedere e terminare la visita in Sala Marmi.

Insieme al tour riprende anche l’animazione da parte dei Gruppi storici che fanno parte dell’Albo, costituito dalla Provincia di Torino nel 2003. Saranno i Conti di Cremieu di Venaria Reale, gruppo storico nato grazie all’impegno della Pro Loco Altessano nel 1998, ad accogliere ed intrattenere il pubblico nel cortile d’onore di Palazzo Cisterna. I personaggi, realmente e storicamente esistiti, rappresentano il gentiluomo Nicolao Henry di Cremieu, scudiero del Duca di Savoia Emanuele Filiberto che nel 1564 divenne Conte di Altessano Inferiore, e la Sua corte. Il gruppo al gran completo consta di circa 25 elementi tutti in abiti del tardo ‘500 che partecipano regolarmente a rappresentazioni storiche, investiture e Carnevali.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 011-8612644, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.it

Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per partecipare alla visita sarà in vigore l’obbligo di indossare la propria mascherina e di igienizzarsi le mani con il gel posto all’ingresso. Il gruppo di visita, nel rispetto della distanza fisica, sarà al massimo di 15 persone. Qualora i visitatori siano in numero maggiore sarà prevista una seconda visita alle ore 10,30.

Le prossime visite del sabato mattina si svolgeranno il: 17 ottobre, 21 novembre e 19 dicembre.

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/visita_palazzo_cisterna/index.shtml

- Dettagli

- Categoria: Cultura