Parchi e riserve naturali

Fare il punto sui risultati e sugli sviluppi futuri del progetto LUIGIè lo scopo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 29 giugno alle 10,30 nella Sala Dorata del Municipio di Ivrea. Amministratori locali e metropolitani, funzionari della Città Metropolitana di Torinoe tecnici che, a vario titolo e con diverse competenze, hanno collaborato ai primi tre anni di attività si confronteranno sulle criticità incontrate e sulla presa di coscienza delle valenze ambientali ed ecologiche del territorio dei 5 Laghi d’Ivrea che LUIGI ha avviato nel territorio interessato al progetto europeo.

Il progetto Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, L.U.I.G.I. in acronimo, è stato ideato per valutare, conservare e valorizzare le infrastrutture verdi che possono favorire una connessione ecologica, economica e culturale tra territori rurali e urbani, favorendone l’arricchimento sociale ed economico. Quattordici partner istituzionali di Germania, Slovenia, Francia, Austria, Svizzera e Italia, tra i quali la Città Metropolitana di Torino, si sono impegnati a valorizzare in tutto l’arco alpino e nelle aree urbane che gli sono più vicine l'erogazione di servizi ecosistemici legati all'economia e alla cultura, coinvolgere e responsabilizzare i decisori politici locali e gli altri attori strategici, favorire e stimolare investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture verdi.

La Città Metropolitana di Torino ha scelto come come area pilota il Sito di interesse comunitario dei 5 Laghi di Ivrea, nei Comuni di Borgofanco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora. Si tratta di un’area di 1.599 ettari dichiarata Zona speciale di conservazione nel 2016 e gestita dalla Città Metropolitana di Torino dal 2018. Grazie al progetto LUIGI l’analisi dei servizi ecosistemici garantiti dai 5 Laghi - oggi e in un auspicabile futuro – potrà essere affiancata da azioni di gestione e tutela condivise con tutti gli attori del territorio e con gli agricoltori, a cui spetta il compito di adottare pratiche colturali che garantiscano la salvaguardia e la produzione dei servizi ecosistemici.

L’incontro del 29 giugno si aprirà con i saluti istituzionali della Città di Ivrea e della Città metropolitana di Torino, affidati al Sindaco Stefano Sertoli e al Consigliere metropolitano delegato ai parchi e aree protette Gianfranco Guerrini. Si proseguirà con l’illustrazione del progetti e dei contributi della Città Metropolitana di Torino, affidata a Michele Zucchelli ed Elena Apollonio, responsabili del progetto LUIGI rispettivamente per la Città Metropolitana di Milano e per quella di Torino. Delle caratteristiche dell’area pilota dei 5 Laghi di Ivrea parlerà Simonetta Alberico, funzionaria della Città Metropolitana di Torino. Verrà poi affrontato il tema della partecipazione del territorio nella rappresentazione del paesaggio dei 5 Laghi e a supporto dell’individuazione dei valori e delle risorse endogene del territorio e della loro valutazione. Ne parleranno Riccardo Santolini, professore di ecologia all’Università di Urbino, Tommaso Pacetti, ingegnere ambientale presso il Centro di ricerche ecologiche naturalistiche, gli architetti Viviana Rubbo e Alessandro Guida dell’osservatorio indipendente Paesaggisensibili. Delle prospettive e degli sviluppi futuri del progetto Luigi parlerà Gabriele Bovo, responsabile della Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito Internet della Città Metropolitana di Torino alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti/progetto-luigi

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Nel marzo 2021 due giorni di devastanti incendi distrussero circa 500 ettari di bosco sul Monte Musinè, sia sul fronte di Almese che sul fronte verso Caselette e Alpignano.

Il tema della rigenerazione delle zone boschive andate a fuoco durante quei drammatici roghi è stato al centro dell'incontro tra il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, il dirigente della Direzione Sistemi Naturali Gabriele Bovo e il sindaco di Caselette Pacifico Banchieri.

"Per il progetto di rigenerazione la Città metropolitana aveva già assegnato a Caselette un contributo economico - spiega il vicesindaco metropolitano Suppo - ma ora vogliamo anche impegnarci sul prossimo bando forestazione che potrà contare sulle risorse del PNRR per dare a questo SIC una vera occasione di rinascita mediante interventi di riforestazione classica e di restoration ecology coinvolgendo le aree danneggiate dal fuoco e quelle umide degli stagni e dei laghi, di grande valore naturalistico ed ecosistemico".

Il sito di interesse comunitario del Monte Musinè in Valle Susa è uno dei più importanti tra i 21 SIC che la Città metropolitana di Torino ha in gestione: ha una superficie di 1518 ettari ed è compreso nel territorio dei Comuni di Almese, Caselette, San Gillio e Val della Torre, comprende interamente il Monte Musinè, i laghi di Caselette e il Lago Borgarino.

L’escursione altimetrica, la coesistenza di differenti tipologie ambientali, il clima particolarmente mite, oltre alla presenza di zone umide, garantiscono l'esistenza di un cospicuo numero di specie animali e vegetali (tra cui parecchie rare a livello regionale e nazionale) rendendo il sito una delle aree piemontesi a maggiore biodiversità.

"Il territorio metropolitano è di grande qualita dal punto di vista ambientale e il Musinè è molto amato, è una meta importante per tanti appassionati della montagna piemontese e non solo - aggiunge il sindaco di Caselette Pacifico Banchieri - Contiamo su una vasta frequentazione anche turistica. Preservare questa peculiarità ambientale è un compito importante per le amministrazioni perchè la qualità della vita passa anche dalla qualità dell'ambiente in cui si vive".

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Si intitola "Gli iconemi di un parco" ed è il documentario realizzato dalla Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori della Città Metropolitana che sarà proiettato mercoledì 17 novembre alle 20,45 a Bergamo nell'ambito del Festival del Cinema sulle Foreste che si tiene in questi giorni nel capoluogo orobico. In poco più di 10 minuti, il documentario racconta la ricerca fotografica svolta da Viviana Rubbo e Alessandro Guida del gruppo di lavoro Paesaggisensibili (www.paesaggisensibili.org) nel territorio dei 5 Laghi di Ivrea, interessato dal progetto europeo LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, finalizzato a individuare, mappare e valorizzare i servizi ecosistemici.

La Direzione Comunicazione della Città Metropolitana ha candidato il documentario nel festival organizzato dall'associazione Montagna Italia e inserito nel circuito "Spirit of the Mountain", che si configura come un network di festival dedicati alla montagna e radicati in città e periodi diversi. I concorsi cinematografici del circuito si svolgono in città e località che, come Sestriere (Sestriere Film Festival), Bergamo, Verona e Pontresina (Svizzera), per collocazione geografica o vocazione hanno a cuore i temi proposti e che intercettano l'interesse ed il consenso di un ampio pubblico di cinefili, escursionisti ed appassionati. Ognuna delle rassegne è un'occasione privilegiata per far conoscere la ricchezza dei territori e la storia delle loro genti, attraverso lo sguardo di registi sensibili a queste tematiche. Il festival che si tiene in questi giorni a Bergamo è dedicato alle foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali, ma anche a quelle localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane, alle risorse agroalimentari, agli animali e ai popoli che vivono all'interno delle foreste, ai canti, alle musiche popolari e ai suoni della natura, all'esplorazione, alla letteratura, alla mitologia e ai riti religiosi legati alle foreste, ai parchi e alle aree naturali protette.

Per vedere nel canale YouTube della Città metropolitana il documentario della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori:

https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=9aiFKMMl9_4

Per saperne di più sul Festival del Cinema sulle Foreste: https://www.cinema-arte.it/festivaldelleforeste.html

IL PROGETTO LUIGI: COS'È E COSA SI PROPONE

Nell'ambito del progetto Luigi, la Città Metropolitana di Torino ha inserito proprio i 5 Laghi come area pilota su cui intende lavorare. Il Sito di interesse comunitario comprende porzioni di territorio dei Comuni di Borgofanco d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora, con una superficie totale di 1.599 ettari. L'area è stata dichiarata Zona speciale di conservazione nel 2016, con misure di conservazione specifiche. La Regione Piemonte ne ha delegato la gestione alla Città metropolitana di Torino nel giugno 2018. Su richiesta dei Comuni interessati, la direzione Sistemi naturali della Città metropolitana ha elaborato la proposta di istituzione un parco naturale, di competenza della Regione Piemonte.

L'istituzione della nuova area protetta è l'occasione per costruire un nuovo sistema di governance ambientale, che può creare i presupposti per una gestione più efficace degli habitat e delle specie animali e vegetali identificati dalle direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. La valutazione biofisica, qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici prodotti dagli habitat tutelati può fornire agli amministratori locali strumenti di gestione e di autofinanziamento delle attività di tutela. Gli strumenti di autofinanziamento che la Città metropolitana intende valutare e sviluppare sono i Pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali Psea previsti dalla legge 221 del 2015, i meccanismi come la commercializzazione di crediti di carbonio previsti da leggi e decreti della Regione Piemonte, i permessi negoziabili, le tasse per l'utilizzazione dei servizi, le attività commerciali innovative e le donazioni.

In questo contesto, il racconto fotografico è stato individuato come uno strumento di ricerca, per tornare a guardare il paesaggio, leggerne i caratteri costitutivi e comprenderne i fattori e le dinamiche di trasformazione. La ricerca fotografica si compone solo d'immagini, ma è il frutto di un lungo percorso, lento e dilatato nel tempo, fatto di ascolto, sopralluoghi, avvicinamento e attraversamento del territorio. Un percorso che vede coinvolti le comunità e i saperi locali, gli amministratori e gli esperti di settore.

"Esploriamo lo spazio guidati da queste narrazioni, ricercando quegli elementi del paesaggio che appartengono all'immaginario individuale e collettivo" spiegano Viviana Rubbo e Alessandro Guida. "Questi frammenti sono quello che il geografo Eugenio Turri chiamava iconemi, unità elementari della percezione che esprimono la peculiarità di un luogo". È attraverso la comprensione e la ricomposizione di questi elementi che si pongono le basi per un nuovo immaginario ed una nuova rappresentazione del territorio.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Cosa si intende per capitale naturale? Cosa sono i servizi ecosistemici e quali vantaggi portano alla collettività? Sono alcuni dei temi che mercoledì 3 novembre nella sala del Consiglio comunale di Montalto Dora saranno al centro di una giornata dedicata alla presentazione dei risultati della mappatura dei servizi ecosistemici nell’area pilota dei 5 Laghi di Ivrea, interessata al progetto LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures. La discussione seminariale seguirà alcuni filoni tematici, come l’acqua, le foreste, l’agricoltura e il turismo e servirà ad aggiornare gli attori locali sull’approfondimento scientifico condotto nei mesi scorsi e sulla quantificazione dei servizi ecosistemici nell’area candidata a diventare un parco naturale.

La Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino ha concepito l’iniziativa come un’occasione per individuare e valutare le principali criticità e domande del territorio in materia di servizi ecosistemici. Dal confronto potranno scaturire alcune proposte progettuali preliminari per il miglioramento della gestione del capitale naturale dell’area pilota e per la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Alla giornata di studio e confronto sono stati invitati rappresentanti istituzionali e tecnici dei Comuni di Ivrea, Chiaverano, Borgofranco d’Ivrea, Montalto d’ Ivrea, Cascinette di Ivrea e Burolo, i referenti del progetto LUIGI per la Città Metropolitana di Torino e gli esperti incaricati per le attività sul progetto: Riccardo Santolini, professore di ecologia all’Università di Urbino, Tommaso Pacetti, ingegnere ambientale presso il Centro di Ricerche Ecologiche Naturalistiche, gli architetti Viviana Rubbo e Alessandro Guida dell’osservatorio indipendente Paesaggisensibili.

In mattinata, alla presenza degli amministratori e dei tecnici comunali, è previsto un inquadramento generale sui concetti di capitale naturale e di servizi ecosistemici, a cui farà seguito il confronto sugli hotspot, cioè quelle aree considerate di particolare interesse per la produzione di servizi ecosistemici o che presentano criticità. Sono proprio quelle aree che necessitano delle soluzioni gestionali di cui si discuterà a Montalto Dora. Nel pomeriggio il lavoro con i tecnici comunali sarà dedicato all’analisi delle sinergie e delle alternative in ballo nella gestione dei servizi ecosistemici individuati. Ci si confronterà anche sulla definizione partecipata di possibili modelli gestionali innovativi, come i pagamenti per i servizi ecosistemici. La giornata si concluderà con un momento di sintesi e di programmazione delle successive fasi di sviluppo del progetto LUIGI, alla presenza di amministratori locali e tecnici.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Si intitola "Gli iconemi di un parco" ed è un documentario realizzato dalla Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori della Città Metropolitana di Torino in cui, in poco più di 10 minuti, si racconta la ricerca fotografica svolta da Viviana Rubbo e Alessandro Guida del gruppo di lavoro Paesaggisensibili (vedi www.paesaggisensibili.org) nel territorio dei 5 Laghi di Ivrea, interessato dal progetto europeo LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, finalizzato a individuare, mappare e valorizzare i servizi ecosistemici

La Direzione comunicazione istituzionale della Città Metropolitana ha candidato il documentario al Festival del Cinema sulle Foreste, che è in programma a Bergamo nel mese di novembre ed è inserito nel circuito "Spirit of the Mountain", che si configura come un network di festival dedicati alla montagna e radicati in città e periodi diversi. I concorsi cinematografici del circuito si svolgono in città e località che, come Sestriere, Bergamo, Verona e Pontresina, per collocazione geografica o vocazione hanno a cuore i temi proposti e che intercettano l'interesse ed il consenso di un ampio pubblico di cinefili, escursionisti ed appassionati. Ognuna delle rassegne è un'occasione privilegiata per far conoscere la ricchezza dei territori e la storia delle loro genti, attraverso lo sguardo di registi sensibili a queste tematiche. Il festival che si terrà a Bergamo in novembre è dedicato alle foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali, ma anche a quelle localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane, alle risorse agroalimentari, agli animali e ai popoli che vivono all'interno delle foreste, ai canti, alle musiche popolari e ai suoni della natura, all'esplorazione, alla letteratura, alla mitologia e ai riti religiosi legati alle foreste, ai parchi e alle aree naturali protette.

Per vedere nel canale YouTube della Città Metropolitana il documentario della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori:

https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=9aiFKMMl9_4

IL PROGETTO LUIGI: COS'È E COSA SI PROPONE

Nell'ambito del progetto LUIGI, la Città Metropolitana di Torino ha inserito proprio i 5 Laghi come area pilota su cui intende lavorare. Il Sito di interesse comunitario comprende porzioni di territorio dei Comuni di Borgofanco d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora, con una superficie totale di 1.599 ettari. L'area è stata dichiarata Zona Speciale di Conservazione nel 2016, con misure di conservazione specifiche. La Regione Piemonte ne ha delegato la gestione alla Città Metropolitana di Torino nel giugno 2018. Su richiesta dei Comuni interessati, la Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana ha elaborato la proposta di istituzione un parco naturale, di competenza della Regione Piemonte.

L'istituzione della nuova area protetta è l'occasione per costruire un nuovo sistema di governance ambientale, che può creare i presupposti per una gestione più efficace degli habitat e delle specie animali e vegetali identificati dalle Direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. La valutazione biofisica, qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici prodotti dagli habitat tutelati può fornire agli amministratori locali strumenti di gestione e di autofinanziamento delle attività di tutela. Gli strumenti di autofinanziamento che la Città Metropolitana intende valutare e sviluppare sono i Pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali PSEA previsti dalla legge 221 del 2015, i meccanismi come la commercializzazione di crediti di carbonio previsti da leggi e decreti della Regione Piemonte, i permessi negoziabili, le tasse per l'utilizzazione dei servizi, le attività commerciali innovative e le donazioni.

In questo contesto, il racconto fotografico è stato individuato come uno strumento di ricerca, per tornare a guardare il paesaggio, leggerne i caratteri costitutivi e comprenderne i fattori e le dinamiche di trasformazione. La ricerca fotografica si compone solo d'immagini, ma è il frutto di un lungo percorso, lento e dilatato nel tempo, fatto di ascolto, sopralluoghi, avvicinamento e attraversamento del territorio. Un percorso che vede coinvolti le comunità e i saperi locali, gli amministratori e gli esperti di settore.

"Esploriamo lo spazio guidati da queste narrazioni, ricercando quegli elementi del paesaggio che appartengono all'immaginario individuale e collettivo. - spiegano Viviana Rubbo e Alessandro Guida - Questi frammenti, sono quello che il geografo Eugenio Turri chiamava iconemi, unità elementari della percezione che esprimono la peculiarità di un luogo". È attraverso la comprensione e la ricomposizione di questi elementi che si pongono le basi per un nuovo immaginario ed una nuova rappresentazione del territorio.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Intervento della Direzione Sistemi naturali della Città metropolitanaIntervento nel Parco naturale Conca Cialancia nel comune di Perrero sono stati effettuati dalla Direzione sistemi naturali della Città metropolitana di Torino con la collaborazione delle Guardie ecologiche volontarie per rispristinare al percorribilità di due sentieri escursionistici.

I due sentieri appartengono alla rete escursionistica regionale con la denominazione sentiero 201 e sentiero 202 e collegano rispettivamente la frazione Linsard di Perrero al colle Cialancia e l'Alpe Cialancia all'Alpe Balma Inferiore.

Per il decespugliamento dei sentieri la Direzione sistemi naturali si è avvalsa di una impresa specializzata nella manutenzione del verde/gestione del territorio rurale. In alcuni tratti il contenimento della vegetazione arbustiva è stato particolarmente impegnativo a causa della presenza di formazioni arbustive invasive costituite da ontano verde e rododendri che hanno reso difficoltoso il riconoscimento del tracciato originario.

Le Guardie ecologiche volontarie hanno fornito un prezioso supporto nell'attività effettuando tra l'altro la segnaletica orizzontale mediante applicazione di marcature con pittura bianco/rossa.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

La Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino propone per sabato 17 e domenica 18 luglio un tour di due giorni alla scoperta della Conca del Pra e del colle Barant, per conoscere da vicino il patrimonio naturale dell’alta Val Pellice, in un sito che fa parte della Rete Natura 2000 della Città Metropolitana.L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Studio ArteNa e prevede il ritrovo dei partecipanti nella piazza del Municipio di Bobbio Pellice. Nel primo giorno è previsto un itinerario che va dai 1230 metri di altitudine di Villanova ai 1730 del rifugio Jervis, con un dislivello positivo di 700 metri e una lunghezza complessiva di 8 Km, che comprendono anche un mini-tour della conca del Pra. Dopo il pernottamento al rifugio Jervis, nella seconda giornata si parte alla volta del Giardino Botanico Peyronel, a quota 2290 metri, con ritorno a fine giornata a Villanova. Il dislivello positivo da superare è di 560 metri e la distanza da percorrere è di 14 km.

La quota di partecipazione è di 60 euro a persona e per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@studioartena.it o chiamare il numero di cellulare 333-7574567.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

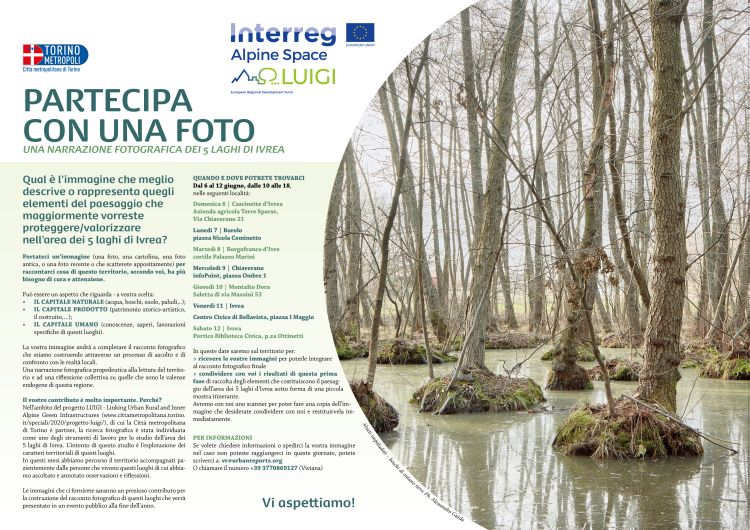

Qual è l’immagine che meglio descrive o rappresenta gli elementi del paesaggio dei 5 Laghi d’Ivrea che i cittadini vorrebbero maggiormente proteggere e valorizzare? È l’interrogativo da cui scaturisce l’appello che gli esperti del collettivo fotografico Urban Report hanno lanciato nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, finanziato dal programma europeo Interreg Alpine Space.

Una foto antica o recente, una cartolina oppure un’immagine scattata appositamente possono raccontare quali elementi del territorio hanno più bisogno di cura e di attenzione secondo chi in quel territorio vive e lavora. Le immagini possono riguardare il capitale naturale (acqua, boschi, suolo, paludi, ecc.), quello prodotto (patrimonio storico-artistico, costruzioni, ecc.) o quello umano (conoscenze, saperi, lavorazioni specifiche di questi luoghi). Le immagini raccolte andranno a completare il racconto fotografico che Urban Report sta costruendo attraverso un processo di ascolto e di confronto con le realtà locali: una narrazione propedeutica alla lettura del territorio e ad una riflessione collettiva sulle valenze endogene del territorio.

Il contributo dei cittadini è molto importante, perché nell’ambito del progetto LUIGI, di cui la Città Metropolitana di Torino è partner, la ricerca fotografica è stata individuata come uno degli strumenti di lavoro per lo studio dell’area dei 5 Laghi. L'intento dello studio è l’esplorazione dei caratteri territoriali dei luoghi e per questo negli ultimi mesi gli esperti di Urban Report hanno percorso il territorio, accompagnati pazientemente dalle persone che vivono nei luoghi.

Da domenica 6 a sabato 12 giugno i cittadini potranno incontrare quegli esperti nelle seguenti località e date: domenica 6 a Cascinette d’Ivrea all’azienda agricola Terre Sparse di via Chiaverano 21, lunedì 7 a Burolo in piazza Nicola Cominetto, martedì 8 a Borgofranco d’Ivrea nel cortile di Palazzo Marini, mercoledì 9 a Chiaverano all’infopoint di piazza Ombre 1, giovedì 10 a Montalto Dora nella saletta di via Mazzini 53, venerdì 11 ad Ivrea al centro civico di Bellavista in piazza I Maggio, sabato 12 ad Ivrea nel portico della biblioteca civica in piazza Ottinetti. I cittadini potranno proporre le loro immagini e condividere i risultati della prima fase di raccolta degli elementi che costituiscono il paesaggio dei 5 Laghi, raccolti in una mostra itinerante. Gli esperti di Urban Report potranno scannerizzare sul posto le immagini e restituirle immediatamente. Per informazioni e per spedire le immagini nel caso non si potesse partecipare agli incontri pubblici si può scrivere a vr@urbanreports.org o chiamare il numero di cellulare 377-0869127.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Si celebra sabato 22 maggio la Giornata Mondiale della Biodiversità: un’iniziativa a cui è particolarmente sensibile la Città Metropolitana di Torino, che ha inserito nei propri strumenti di pianificazione strategica e territoriale l'obiettivo di conservare gli ecosistemi naturali del territorio e connetterli tra loro. L'Ente di area vasta gestisce 8 aree naturali protette e 21 Siti della Rete Natura 2000, perseguendo appunto la tutela della biodiversità e la garanzia del mantenimento dei servizi ecosistemici. Inoltre, attraverso il progetto europeo LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures finanziato dal programma Spazio Alpino, la Città Metropolitana prosegue l’attività di studio e valorizzazione del caso pilota, individuato nell’area del parco dei Cinque Laghi di Ivrea di prossima istituzione.Mercoledi 26 maggio dalle 14 alle 17 al teatro Bertagnolio di Chiaverano, in via del Teatro 19, è in programma una tavola rotonda in presenza per fare il punto sulle prime attività di ricerca realizzate sul territorio, affrontare in forma partecipata la lettura della realtà presente e condividere prospettive di sviluppi futuri. La tavola rotonda è riservata agli amministratori dei Comuni di Ivrea, Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano e Montalto Dora, per esplorare insieme il tema dei servizi ecosistemici e delle ricadute sull’area dei 5 Laghi. L’incontro sarà seguito da un’attività sul territorio che coinvolgerà la cittadinanza dal 6 al 12 giugno.

Il Sito di interesse comunitario dei Laghi di Ivrea comprende una superficie totale di 1.599 ettari, dichiarata Zona Speciale di Conservazione e dal 2018 gestita direttamente dalla Città Metropolitana di Torino su delega della Regione Piemonte. Grazie al progetto europeo LUIGI, è in corso un’indagine fotografica affidata al team di Urban Reports, che prevede una serie di sopralluoghi nel territorio coinvolto, volti a comprendere in cosa consista la sua biodiversità e quali sono le attività umane che, direttamente o indirettamente, utilizzano il capitale naturale disponibile. La fotografia è intesa come uno strumento di indagine per accrescere la consapevolezza sul valore del paesaggio e sull’utilizzo delle risorse ambientali, culturali e storiche, ma è anche uno strumento culturale e narrativo, per dare voce alla complessità dei sistemi territoriali. L’indagine e l’interpretazione fotografica dedicate all’area dei 5 Laghi hanno lo scopo di indagare e valutare le infrastrutture verdi che possono favorire la connessione ecologica, economica e culturale tra territori rurali e urbani.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

La Città Metropolitana di Torino è Ente gestore di numerosi siti della Rete Natura 2000, alcuni dei quali si trovano nel Canavese e comprendono zone umide preziose per la conservazione della biodiversità. Alla loro scoperta è dedicato il programma di escursioni guidate da maggio a fine luglio. Sabato 15 maggio è in programma a Montalto Dora, all’interno del sito della Rete Natura 2000 dei Laghi di Ivrea, l’evento “Al crepuscolo tra i grilli e le stelle”, dedicato al Lago Nero e al monte Maggio. L’organizzazione è affidata dalla Città Metropolitana all’associazione “Vivere i Parchi”, che ha previsto il ritrovo dei partecipanti alle 15,30 nell’area pic-nic ai piedi del castello di Montalto. L’escursione dura circa cinque ore, di cui circa tre di cammino. La presenza dei biologi e di una guida escursionistica ambientale garantisce la qualità dell’organizzazione di un evento che deve svolgersi su prenotazione e nel rigoroso rispetto delle normative per la prevenzione del Covid-19. La cena è al sacco e le quote di partecipazione sono di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per informazioni si può contattare l’associazione Vivere i Parchi, visitando il sito Internet www.vivereiparchi.eu, scrivendo a vivereiparchi@gmail.com o chiamando il numero telefonico 345-7796413.La seconda escursione, alla scoperta del sito Rete Natura 2000 dei Laghi di Meugliano e Alice, è organizzata per sabato 29 maggio, è intitolata “Il bosco tra passato e presente” ed è dedicata al lago di Meugliano, con il ritrovo dei partecipanti alle 9,30 in riva allo specchio d’acqua. L’escursione dura circa quattro ore, sempre sotto la guida dei biologi e di una guida.

Si torna al sito dei Laghi di Ivrea sabato 19 giugno, con l’escursione mattutina “La foresta e l’uomo” intorno ai laghi Pistono e Sirio, con tappa alla curiosissima torbiera delle Terre Ballerine, originata dal prosciugamento del lago Coniglio.

Domenica 20 giugno è in programma l’escursione “Le storie che il territorio racconta”, che parte in mattinata dal lago di Alice, raggiunge il lago di Meugliano per il pranzo al sacco e ritorna al lago di Alice.

Sabato 26 giugno si esplora un nuovo territorio, il sito della Rete Natura 2000 denominato “Boschi e paludi di Bellavista”. L’escursione crepuscolare “Il bosco della collina” riguarda la Paraj Auta (parete alta), una suggestiva collina di granulite basica effetto dell'azione del ghiacciaio valdostano nel corso delle varie ere geologiche, che sorge tra Pavone Canavese e il quartiere Bellavista di Ivrea.

Domenica 11 luglio nella zona del lago di Meugliano è in programma l’escursione mattutina “Il richiamo della foresta”, con partenza da Pecco alla volta delle Guje di Garavot, gole naturali create dal torrente Chiusella, con ritorno al punto di partenza.

Domenica 25 luglio l’escursione mattutina sarà intitolata “L’invisibile legame che ci unisce agli alberi”, con partenza dal lago di Campagna a Cascinette, salita sulla panoramica cima del monte Albagna e ritorno al punto di partenza. Le norme di prevenzione, le quote di partecipazione e riferimenti per le prenotazioni sono gli stessi dell’escursione di Montalto Dora.

RIAPERTO IL CENTRO VISITE DEL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA

Domenica 25 aprile è stato riaperto il centro visite del Parco naturale del lago di Candia, gestito fin dal 1995 prima dalla Provincia e poi dalla Città Metropolitana di Torino. La struttura, immersa nel verde, si trova al limite settentrionale dell'area protetta. Rappresenta un ottimo punto di partenza per passeggiate semplici ma tutt'altro che banali nel suggestivo paesaggio palustre. Un operatore dell’associazione Vivere i Parchi accoglie i visitatori per indirizzare gli utenti verso i percorsi più interessanti, illustrare le regole da rispettare e rispondere alle curiosità. Sono disponibili materiale informativo e gadget. Per essere sempre aggiornati sugli orari di apertura centro visite: www.vivereiparchi.eu

CON ARTENA ALLA SCOPERTA DEL COLLE DEL LYS E DI CONCA CIALANCIA

L’associazione Studio ArteNa organizza per domenica 23 maggio un’escursione alla scoperta del parco naturale del Colle del Lys, con partenza alle 9 dal centro visite del parco, in cui ha sede l’Ecomuseo della Resistenza. La destinazione è il colle della Portia, che si raggiunge percorrendo una piacevole pista forestale sterrata che, scendendo gradualmente, attraversa i boschi di larici, gli affioramenti di peridotiti e le radure che caratterizzano l’area protetta. L’ultimo tratto è in salita lungo un’antica mulattiera, testimonianza di secoli di storia, fino al colle della Portia, da cui si ammirano il versante di Val della Torre e il panorama verso la pianura. Il dislivello di soli 200 metri e la lunghezza di 7 Km rendono l’escursione adatta anche alle persone non molto allenate. La quota di partecipazione è di 12 euro per gli adulti e 8 euro per bambini e ragazzi sino ai 16 anni, per le prenotazioni effettuate entro il 20 maggio, con una modesta maggiorazione per le prenotazioni successive (3 euro per gli adulti e 2 euro per bambini e ragazzi sino a 16 anni). L’escursione è organizzata da Studio ArteNa in collaborazione con Lanzo Trekking.

Oltre a numerose altre escursioni nelle aree protette gestite dalla Città metropolitana di Torino, Studio ArteNa propone ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni il soggiorno “Un’estate da leoni” nel parco naturale di Conca Cialancia. Dormire in rifugio e in un bivacco sarà senz’altro un’esperienza entusiasmante per i giovanissimi amanti della montagna, che potranno partecipare a due turni: il primo da domenica 4 a giovedì 8 luglio, il secondo da domenica 18 a giovedì 22 luglio. Per saperne di più e per prenotare: www.studioartena.it, e.mail info@studioartena.it, telefono 392-2208674.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali