Parchi e riserve naturali

La conservazione degli ambienti naturali e delle specie protette è fondamentale per garantire la biodiversità e la salute degli ecosistemi. I siti della Rete Natura 2000 sono cruciali per la protezione di habitat e specie di rilevanza comunitaria, e una gestione efficace di questi spazi è essenziale per preservare il loro stato di salute e integrità. La mappatura precisa e la valutazione accurata degli habitat sono strumenti indispensabili per prevenire e mitigare gli impatti negativi delle attività umane e per sostenere interventi di conservazione mirati e informati.In questo contesto, la Città metropolitana di Torino e l'ENEA hanno siglato un accordo di collaborazione cientifica che punta a migliorare la gestione e la protezione di alcuni siti della Rete Natura 2000. Questo accordo prevede la definizione di modalità standardizzate per l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat in cinque siti cruciali: “Lago di Meugliano e Alice”, “Lago di Maglione”, “Oasi xerotermica di Puys-Beaulard”, “Oasi xerotermica di Oulx-Amazas” e “Boschi umidi e stagni di Cumiana”.

Attualmente, per questi siti non sono disponibili strumenti conoscitivi adeguati, come i piani di gestione e le carte degli habitat, necessari per valutare l'impatto delle attività proposte e garantire una conservazione efficace. L'ENEA, con il suo Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e il Laboratorio PROTER-BES, apporterà la sua esperienza nella caratterizzazione e gestione degli ecosistemi, utilizzando esperienze già collaudate per la creazione di metodologie standardizzate per ambienti igrofili e palustri. Nel 2019 infatti un precedente accordo fra la Città metropolitana ed Enea aveva consentito di mappare i siti di Rete Natura “Stagno interrato di Settimo Rottaro”, “Palude di Romano Canavese” e “Boschi e Paludi di Bellavista”.

Il nuovo accordo include: l'implementazione delle indagini ambientali e la restituzione cartografica degli habitat per i cinque siti citati; l'approfondimento dell'habitat della specie Myricaria germanica lungo il torrente Pellice e la Dora Riparia, per valutarne la distribuzione attuale e potenziale e un corso di formazione specialistico per il personale della Città metropolitana di Torino, con sessioni teoriche e pratiche.

"Questa iniziativa rappresenta un avanzamento fondamentale nella mappatura e gestione degli habitat della Rete Natura 2000” spiega il consigliere della Città metropolitana di Torino Alessandro Sicchiero che ha la delega ai Parchi e alle Aree protettte. “Grazie alla collaborazione con l'Enea, avremo strumenti avanzati per delineare con precisione gli habitat e valutare meglio le loro condizioni. Questo ci permetterà di adottare misure di conservazione più efficaci e mirate. È un passo decisivo per garantire una protezione adeguata delle nostre risorse naturali e per sostenere la biodiversità nel lungo termine."

Con un investimento totale di 60 mila euro a titolo di rimborso spese, questa collaborazione rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace e basata su dati accurati della Rete Natura 2000, contribuendo alla preservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

La Città metropolitana di Torino ha già predisposto ed inviato all'esame dell’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale il piano di contenimento dei cinghiali per il Parco dei Cinque Laghi di Ivrea, di recentissima istituzione. Ai sensi del Regolamento regionale per gli interventi sulla fauna selvatica nelle aree protette, infatti, è previsto che si possa intervenire per attività di contenimento soltanto in vigenza di un piano: tocca all’ISPRA ora approvarlo con urgenza, per consentire a Città metropolitana di Torino l'adozione. Non appena l’ISPRA darà riscontro, la Città metropolitana di Torino potrà far partire le necessarie azioni di contenimento dei cinghiali nella zona del nuovo Parco.- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Nel lago Campagna di Cascinette d’Ivrea – uno dei Cinque Laghi che fanno parte del parco di nuova istituzione - sono in corso attività di monitoraggio del pesce Siluro (Silurus glans il nome scientifico) previste nell’ambito delprogetto LIFE Predator, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma LIFE. Il progetto, di cui la Città metropolitana di Torino è partner, si propone di contenere il pesce Siluro, in quantospecie non autoctona e invasiva nei laghi dell’Europa meridionale.Sono previste attività di sperimentazione dei metodi di cattura del pesce Siluro (elettropesca, long-lines, pesca subacquea, reti multimaglia) e di monitoraggio del comportamento e dei movimenti della specie con la telemetria acustica, tecnica che sfrutta un sistema di antenne ricevitrici posizionate nell’ambiente lacustre e trasmettitori impiantati negli animali. Il monitoraggio è dedicato all’approfondimento del ciclo vitale notturno e diurno della speciee dei luoghi scelti per alimentarsi e per riposare. Il microchip applicato ai singoli esemplari consenteinoltre di studiarne la velocità di crescita. Il monitoraggio è propedeutico alle azioni di contenimento della specie esotica sui Laghi di Campagna e Sirio.

Tra il 29 aprile e il 3 maggio scorsi nel lago Campagna sono stati catturati e rilasciati 15 esemplari di pesce Siluro, marcati con un trasmettitore acustico e uno spaghetto segnalatore rosso, al fine di poterne studiare il movimento nei prossimi mesi. Per l'occasione sulle rive e nelle acque del lago Campagna ha operato una squadra di 5 ricercatori delCentro Biologico dell’Accademia Delle Scienze della Repubblica Ceca, partner del progetto LIFE Predator, condividendo con i partner italiani importantissime conoscenze sulla gestione del pesce Siluro nei laghi. La medesima attività verrà condotta a partire dalla fine di maggio nellago Sirio. La Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana invita coloro che per errore pescassero un pesce Siluro con lo spaghetto rosso arecuperare il dispositivo e a contattare il Consiglio Nazionale delle RicercheCNR-IRSA di Verbania Pallanzaal numero telefonico 389-0662574o all’indirizzo e-mail pietro.volta@cnr.it

Ai frequentatori dello specchio d’acqua si chiede inoltre di non avvicinarsi ai dispositivi-rilevatori posizionati nel lago e segnalati dalle boe, per non interferire con le misurazionieffettuate con l’ausilio della strumentazione, che è georeferenziata e controllata da un satellite.

Il CNR-IRSA di Pallanza, ha inoltre dato il via ad una serie dicampagne di campionamento di acqua dei laghi per le analisi del DNA ambientale. Il DNA ambientale (eDNA in inglese) è il materiale genetico che ogni organismo rilascia (ad esempio tramite le secrezioni corporee) nell'ambiente in cui vive. Nel caso di un pesce, si tratta quindi del DNA rilasciato in acqua. L’analisi di alcuni litri di acqua provenienti da un lago consente di determinare tutte le specie ittiche e non solo che lo popolano. Appositi filtri catturano nell’acqua le cellule e il DNA presenti. Il campione così raccolto è pronto per le successive analisi, che andranno ad isolare e ad analizzare le sequenze del DNA raccolto.

Il progetto ha anche l’obiettivo di coinvolgere la popolazione locale e i portatori di interesse, che possono condividere esperienze concrete e avere un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi. Per questo motivo sono stati creati una serie di questionari rivolti ai pescatori professionisti, ai pescatori sportivi e ai cittadini, che hanno la possibilità di contribuire attivamente con le proprie conoscenze dirette nel delineare opportunità e difficoltà nella lotta alla diffusione del pesce siluro.I questionari sono disponibili all’indirizzo https://lifepredator.eu/your-reports/ ma si può anche contribuire scrivendo a info@lifepredator.eu

Per ulteriori approfondimenti sul progetto LIFE Predator si può consultare il sito Internet www.lifepredator.eu (in inglese), il canale Youtube del progetto o la pagina www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/lifepredator.eu/(in italiano).

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

La scomparsa delle farfalle sul monte Musinè e nell’area circostante è un fenomeno preoccupante che deve essere contrastato prima che sia troppo tardi. Parte da questa constatazione il programma di azione per la tutela dei lepidotteri nella Zona Speciale di Conservazione “Monte Musinè e Laghi di Caselette” di cui si parlerà nell’incontro informativo in programma giovedì 11 aprile alle 21 nella sala Italia 150 di strada Contessa 86 a Caselette. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Città metropolitana di Torino, con il suo Ente di gestione delle Aree protette, il Comune di Caselette, i Dipartimenti Disafa e Dbios dell’Università di Torino e l’associazione Arte, Archeologia e Cultura ad Almese.La scelta del luogo dell’incontro non è casuale, perché il Musinè è caratterizzato da una notevole varietà di ambienti: dai laghi e zone umide alle praterie, dai boschi di querce a quelli di conifere. La biodiversità presente a pochi chilometri dall’area metropolitana di Torino ha pochi eguali in Italia. Basti pensare che intorno e sul Musinè sono presenti 9 delle 12 specie di farfalle protette in Piemonte e il 20% di tutte le specie protette in Italia. Secondo gli esperti, tra le specie che necessitano in tempi rapidi di azioni concrete per la tutela del loro ambiente naturale sono la Zerynthia polyxena, la Lopinga achine, la Coenonympha oedippus, la Euphydryas aurinia, la Phengaris alcon e la Phengaris teleius.

Una maggiore consapevolezza dei residenti a Caselette, Almese e Val della Torre sul valore degli habitat in cui vivono e si riproducono le specie protette di Lepidotteri è fondamentale per la loro conservazione e a parlarne giovedì 11 aprile saranno amministratori locali, esperti della Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana, ricercatori universitari e cittadini impegnati nel volontariato a difesa del territorio.

Il declino delle specie più sensibili di farfalle è imputabile alla conversione dei prati in colture agricole, all’espansione naturale dei boschi, all’utilizzo di pesticidi e alle ricorrenti siccità; senza dimenticare la caccia per collezionismo e una errata programmazione degli sfalci durante il periodo di volo e riproduzione dei Lepidotteri.

Il programma di azione messo in campo dalla Città metropolitana, nella sua qualità di Ente responsabile della Zona Speciale di Conservazione “Monte Musinè e Laghi di Caselette”, prevede una fase di sensibilizzazione della cittadinanza, il coinvolgimento degli agricoltori per una diversa programmazione degli sfalci dei prati, una raccolta e sistematizzazione dei dati reperiti ormai da quasi 90 anni dagli entomologi professionali e dilettanti sulla presenza delle farfalle nell’area protetta. È anche prevista l’organizzazione di un corso di formazione per le Guardie Ecologiche Volontarie e per tutti gli operatori interessati alle attività di monitoraggio delle specie protette. I privati cittadini, adeguatamente sensibilizzati, potranno collaborare alla conservazione della biodiversità, segnalando o fotografando le specie avvistate durante le escursioni o semplicemente nel proprio giardino o nel proprio orto. Della rete europea Butterfly Monitoring Scheme fanno parte attualmente oltre 10.000 cittadini in tutto il Vecchio Continente e l’idea è di fare dell’area del Musinè e dei Laghi di Caselette uno degli snodi essenziali di tale rete.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Nell’ultima seduta del Consiglio regionale del Piemonte, prima della sospensione dei lavori per il rinnovo elettorale, è stata approvata la legge regionale che istituisce ufficialmente il Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea: il territorio interessato allo sviluppo naturalistico e turistico e alla tutela è quello compreso tra i laghi Nero e Pistono, Campagna, San Michele e Sirio e riguarda i Comuni di Ivrea, Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Cascinette d’Ivrea e Chiaverano.“Si è trattato di un percorso lungo, che Città metropolitana di Torino ha seguito con particolare impegno ed attenzione alla luce delle competenze che il nostro Ente esercita -commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - ed ora siamo pronti per concordare con tutti gli Enti inetressati i passi necessari per far decollare dal 1 giugno il nuovo Parco, come previsto dal normativa regionale, intensificando l’interlocuzione ed il confronto con i sindaci del territorio interessati, le realtà associative, la popolazione”.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

La Città metropolitana di Torino e il Comune di Candia hanno stipulato una nuova convenzione che ha come obiettivo la valorizzazione, protezione e gestione del patrimonio ambientale e naturalistico dell’area protetta del Parco del Lago di Candia. Come spiegano il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Sindaco di Candia Mario Mottino, “la convenzione, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2033, è lo strumento amministrativo scelto dalla Città metropolitana e dal Comune per salvaguardare il patrimonio di esperienze e di sinergie tra Enti e associazioni del territorio e proseguire nell’applicazione di standard qualitativi e quantitativi di gestione dell’area protetta. La convenzione consente la corretta gestione dell’area protetta, sempre in accordo con il Comune, proprietario dei terreni e delle strutture presenti nell’area“.La definizione dei rapporti tra Città metropolitana e Comune di Candia consentirà di elaborare i programmi di valorizzazione, protezione, gestione del patrimonio ambientale e naturalistico, ma anche la gestione dei terreni e delle strutture di proprietà del Comune che fanno parte del Parco Naturale del Lago di Candia e del S.I.C. Sono inoltre previste una fattiva collaborazione nelle attività di informazione, documentazione, ricerca, formazione e didattica, iniziative comuni di promozione e valorizzazione dell’area a fini naturalistici, didattici, culturali, scientifici, ricreativi e sportivi.

GLI OBIETTIVI COMUNI

Gli obiettivi che Città metropolitana e Comune di Candia perseguiranno sono: gestire, curare e mantenere gli habitat presenti e la dotazione di attrezzature, effettuare la manutenzione ordinaria delle proprietà comunali oggetto della convenzione e provvedere alla loro riqualificazione ambientale, anche grazie all’attrazione di finanziamenti europei, statali, regionali, coordinare le attività di tutela naturalistica e conservazionistica ambientale, realizzare attività formative sul campoper gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, promuovere l'informazione ambientale e lo sviluppo culturale, formativo e sociale dei cittadini attraverso iniziative, incontri, conferenze e un’adeguata segnaletica informativa, sviluppare rapporti di collaborazione con Enti ed istituzioni pubbliche e private per la promozione e la valorizzazione dell’area protetta.

GLI IMPEGNI DI COMUNE E CITTÀ METROPOLITANA

Il Comune di Candia affida alla Città metropolitana di Torino per dieci anni la manutenzione ordinaria di propri terreni, strutture e proprietà immobiliari nell'area protetta, affinché possano rispondere ai requisiti di naturalità, funzionalità e fruizione previsti dalle normative europee, nazionali e regionali. Il Comune concede alla Città metropolitana il diritto di superficie trentennale sul Centro visite, mantenendo l’accesso all’area esterna della struttura e al bagno per iniziative didattiche, culturali, turistiche e ambientali, su richiesta alla Città metropolitana. Il Comune mantiene la disponibilità delle strutture e la responsabilità per la custodia, ad eccezione del Centro visite la cui responsabilità è della Città metropolitana di Torino. La Città metropolitana si impegna a conservare gli habitat e i sistemi naturali presenti, ad elaborare e coordinare i progetti di valorizzazione naturalistica, di didattica ambientale e di promozione dell'area protetta, a curare la manutenzione ordinaria dei terreni comunali compresi nell’area protetta, dei sentieri, dei percorsi, delle aree di sosta attrezzate, delle passerelle, dei ponticelli e delle altre infrastrutture già presenti o che verranno realizzate in futuro con ulteriori progetti. Le passerelle per la posa delle reti utilizzate dagli ornitologi per lo studio delle migrazioni dell’avifauna, realizzate Città metropolitana nel 2015 dovranno essere predisposte in modo da evitare l’accesso al pubblico per motivi di sicurezza.

TRENT’ANNI DI TUTELA DELL’AMBIENTE LACUSTRE

Il Parco naturale del lago di Candia è stata la prima area protetta a essere istituita da una Provincia italiana, nel 1995. La sua gestione è stata oggetto di una convenzione fra l’allora Provincia di Torino – oggi Città metropolitana - e i Comuni di Candia Canavese, Mazzè e Vische, proprio al fine di coinvolgere il territorio in una gestione partecipata del sito. Il Parco del lago di Candia è un elemento fondamentale della Rete Ecologica Metropolitana e Regionale e la collaborazione tra Città Metropolitana ed Enti e attori locali può contribuire alla crescita della coscienza ambientale tra i cittadini e allo sviluppo di modelli di aggregazione sociale compatibili con l’ambiente lacustre del Parco e di modalità di gestione dell’area protetta che siano sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico.

IL LAGO E LA PALUDE NATI DA UN GHIACCIAIO PREISTORICO

Sono trascorsi circa ventimila anni da quando il Grande ghiacciaio balteo, nel suo ritiro all'interno della Valle D'Aosta, trasformò la precedente pianura in una corona di colline con una depressione centrale, colmata da paludi e laghi: Sirio, San Michele, Viverone, Candia. Gli specchi d’acqua in cui si riflette oggi il paesaggio canavesano sono accomunati dalla stessa origine ma non dal medesimo destino: a differenza dei laghi non lontani, lo specchio d’acqua di Candia riverbera un paesaggio assai più integro, che si è mantenuto esente da eccessive interferenze antropiche. La scarsa edificazione sulle rive e la minor pressione turistica hanno permesso al bacino di conservare notevoli condizioni di naturalità, che fanno del lago e della vicina palude una delle più importanti zone umide del Piemonte, non a caso inserita nell’elenco dei SIC-Siti di Importanza Comunitaria – oggi Zone Speciali di Conservazione - ai sensi della direttiva Habitat dell'Unione Europea. Il lago ha dato il nome al primo parco di interesse provinciale italiano, istituito nel 1995 su proposta della Provincia di Torino. I quasi 350 ettari del parco comprendono il lago, la palude e la paludetta. Situato fra Candia e Mazzè a una quota di 226 metri, il lago ha una superficie di 1,5 km quadrati e una profondità media di 4,7 metri. È alimentato da alcune sorgenti situate lungo la costa meridionale. Il deflusso avviene attraverso il canale Traversaro, zona di particolare interesse per la vegetazione. Oltre 400 sono le specie floreali presenti, fra le quali alcune varietà idrofile non comuni come il trifoglio fibrino, l'utricularia, la potentilla palustre e la rarissima violetta d'acqua (Hottonia palustris). Dal punto di vista faunistico la ricchezza maggiore è sicuramente rappresentata dall'avifauna. Situato sulla rotta sud-occidentale, il lago di Candia è un importante luogo di sosta per gli uccelli svernanti e di passo. Duecento le specie censite, tra le quali il tarabuso, il tarabusino, l'airone rosso e, in particolare, la moretta, che ha fatto del parco uno dei principali siti di nidificazione in Italia. Poche e vaghe sono le notizie storiche sulla fauna ittica. Sul lago insistono fin dal XVI secolo diritti di uso civico per la pesca professionale, unica fonte di sostentamento fino a pochi decenni or sono per decine di famiglie locali. Tra le specie presenti, la carpa, la tinca, il luccio, la scardola, il persico reale, il persico trota, il pesce gatto e il carassio (le ultime tre immesse). Il parco è interessante anche per gli spazi circostanti: boschi, canneti e prati. Lo si può visitare a piedi, in bicicletta o in barca.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

È intitolata “Nel Parco di Stupinigi tra boschi e cascine” la passeggiata che domenica 19 novembrechiuderà il calendario degli appuntamenti che il circuito “Sentiero Verde 2023. La passione per il camminare”ha proposto a partire dal mese di gennaio nel territorio della Città metropolitana di Torino e più in generale in tutto il Piemonte. Come avviene da alcuni anni, l’associazione “Camminare lentamente” ha ottenuto il patrocinio della Città metropolitana per la quattordicesima edizione di un’iniziativa che coinvolge Comuni, enti e associazioni del territorio, sviluppando una proposta che unisce agli aspetti naturalistici e ambientali la scoperta e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.L’ultima escursioneproporrà un percorso ad anello di 7 km nel Parco naturale di Stupinigi, che è solcato dalle antiche rotte di caccia dei sovrani sabaudi, che si intersecano in scenografici rondò, fra boschi e campi coltivati, toccando antichi manieri come il Castelvecchio e il Castello di Parpaglia, il piccolo santuario del Santissimo Nome di Maria a Vicomanino e le cascine, tuttora attive, Bozzalia, Chiabotto del Beccaio, Parpaglia, Piniere e Vicomanino.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi, fu progettata da Filippo Juvarra come uno scenografico e imponente palazzo situato al termine di un lungo viale alberato. Per contornare l'edificio la strada compie una specie di ovale, oltre il quale ricomincia il rettilineo viale alberato che punta verso Pinerolo: è laRotta Reale, su cui fino al 2010 correvano le auto e che è diventata un tracciato ideale per biciclette e gare podistiche, con lo sfondo della cupola della Palazzina di Caccia, su cui troneggia un cervo in bronzo. Altre rotte - ossia rettilinei viottoli sterrati - intersecano la Rotta Reale e si incrociano fra loro, consentendo di percorrere piacevoli itinerari tra vasti campi coltivati, cascine e fitti boschi, protetti dal 1992 da un Parco naturale esteso su 1732 ettari.

Al termine della passeggiata, per chi lo desidera sarà possibile visitare la Palazzina di Caccia, con prenotazione entro il 17 novembre del biglietto d’ingresso per gruppi al costo di 8 euro; gratuito per chi possiede l’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta. Il ritrovo dei partecipanti a Stupinigi è fissato per le 13,30 al Caffè Reale di via Torino 12, con partenza alle 14. La quota di partecipazione è di 3 euro, gratis fino a 18 anni.

Per informazioni e iscrizioni si possono chiamare i numeri telefonici349-7210715e380-6835571, scrivere a camminarelentamente2@gmail.com, oppure consultare il sito Internet www.camminarelentamente.it e la pagina www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/camminarelentamente

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Durante un sopralluogo per la manutenzione dei sentieri del Parco naturale provinciale di Conca Cialancia, il personale dipendente e volontario della Direzione sistemi naturali della Città metropolitana di Torino, che gestisce tale area protetta, ha constatato il decesso di 7 vacche che erano morte precipitando in un dirupo sottostante la strada militare di Conca Cialancia. Le carcasse degli animali che si trovavano in alpeggio sono state rinvenute martedì 29 agosto nei pressi dei Laghi di Cialancia, a quota 2400 metri.Poco sopra il luogo di ritrovamento delle carcasse pascolavano tranquilli gli altri capidella mandria bovina. Da un accurato sopralluogo è emerso che, prima di precipitare nel dirupo, gli animali erano in ottima salute. Si presume che le vacche siano finite nel dirupo correndo all’impazzata, spaventate dai fortissimi temporali che hanno interessato la zona nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto. Non vi erano infatti tracce di predazioni da parte di carnivori e neppure segni del passaggio e dell’intervento degli avvoltoi, che sono presenti in molte valli delle Alpi Occidentali.

Il pastore che montica i propri capi bovini all’Alpe di Cialancia, ha confermato che nella notte tradomenica27 e lunedì 28 la zona è stata interessata da fulmini e tuoni molto forti. Il proprietario della mandria ha allertato il Servizio Veterinario dell’Asl TO3 eha subìto un danno economico al momento valutato inoltre 12.000 euro. Il Servizio Veterinario dell’Asl TO3ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino per il recupero delle carcasse e di un elicottero per la loro rimozione.

I tecnici della Direzione sistemi naturali della Città metropolitana di Torino sottolineano che non è raro che i bovini in alta montagna siano vittime di cadute o vengano colpiti da fulmini, ma normalmente gli episodi interessano singoli capi e non gruppi.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Si intitola “Alla ricerca del fango perduto” lo spettacolo teatrale della compagnia Faber Teater ad ingresso gratuito in programma mercoledì 7 giugno alle 18,30 nel giardino del Municipio di Poirino. Lo spettacolo è rivolto alle famiglie che vogliono partecipare al progetto di conservazione di un anfibio raro e in via di estinzione: il Pelobate fosco insubrico. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel vicinoteatro Italia. Sono consigliate le prenotazioni al numero telefonico 338-2000758.Cura, responsabilità, fragilità e futuro: attorno a questi temi si è sviluppato il progetto sperimentale che ha coinvolto la compagnia Faber Teater e gli allievi delle scuole di Poirino e delle frazioni Marocchi e Avatanei. A partire dagli incontri previsti dal progetto si è sviluppata l’idea dello spettacolo teatrale con musica dal vivo “Alla ricerca del fango perduto”, che Lucia Giordano e Francesco Micca propongono alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie, per raccontare la storia di Sirio, un

piccolo rospo di carta, fuggito dalle pagine di un'enciclopedia che

vive molte avventure e fa amicizia con Fosco, un rospo rarissimo. Le azioni sperimentali di cui fa parte lo spettacolo sono state realizzatedal Comunee dall’Istituto scolastico comprensivo di Poirino in collaborazione con la Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino e nell’ambito delprogetto LIFE Insubricus, dedicato appunto alla tutela del Pelobate Fosco, arischio di estinzione nel territorio del Pianalto di Poirino.

UN PROGETTO PER TUTELARE UN ANIMALE SENTINELLA DELL’EQUILIBRIO ECOLOGICO

Il rischio di estinzione del Pelobates fuscus insubricus, attualmente presente nel Nord Italia, nel Canton Ticino e in Croazia, è dovuto al cattivo stato di conservazione dei suoi habitat riproduttivi. Il progetto LIFE Insubricus prevede interventi sia sulla specie che sugli habitat e punta a creare le condizioni per una crescita delle popolazioni anche nel periodo successivo alla conclusione del progetto stesso. Il partenariato comprende, oltre alla Città metropolitana, l’ente di gestione del Parco paleontologico astigiano, la società cooperativa Eleade, l’Istituto Delta di ecologia applicata, il parco Pineta Appiano Gentile-Tradate, l’ente di gestione delle Aree protette Po del Torinese e quello delle Aree protette Ticino Lago Maggiore. Nella zona del Pianalto di Poirino sono in corso azioni di conservazione della specie neisiti di Cascina Lai e Cascina Bellezza, che sono gestiti dall’associazione Cascina Bellezza che fa capo al WWF e fanno parte della Zona speciale di conservazione degli stagni di Poirino-Favari gestiti dalla Città metropolitana. Nel monitoraggio del Pelobate fosco a Cascina Lai sono impegnati i volontari dell’associazione Cascina Bellezza, i tecnici della Direzione sistemi naturali della Città metropolitana e gli erpetologi della cooperativa Eleade, partner del progetto, coordinatori delle attività di monitoraggio e consulenti per la realizzazione di nuovi stagni per la riproduzione dell’anfibio.

L’attività è validamente supportata da alcune Guardie Ecologiche Volontarie, che hanno ricevuto un’adeguata formazione. Nel sito di Cascina Bellezza sono stati realizzati alcuni scavi, necessari per la posa dei teli di contenimento delle aree di riproduzione. Alla cattura temporanea degli anfibi fa seguito il conteggio, la pesatura e l’identificazione degli esemplari, che vengono rilasciati dopo alcuni minuti. Il Pelobate fosco è l’anfibio italiano più raro: ormai è presente solo in una dozzina di luoghi, tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La specie un tempo era assai comune, ma, a partire dagli anni ‘60 del XX secolo, il venir meno del suo habitat nella Pianura Padana l’ha ridotta al lumicino. Cascina Lai è uno degli ultimi luoghi in cui il Pelobate fosco è presente in un contesto pianiziale. L’agricoltura intensiva ha eliminato quasi completamente le zone umide di pianura. A questo si aggiunge il fatto che il Pelobate fosco predilige zone umide a regime temporaneo, che raccolgono e trattengono l’acqua piovana in primavera e in estate mentre si asciugano in autunno. Nei laghetti permanenti sono invece presenti pesci e altre specie che predano il Pelobate, ad esempio animali non autoctoni come il Gambero rosso della Louisiana. Il Pianalto di Poirino offre al Pelobate un terreno sabbioso e sciolto (non a caso vi si coltiva l’asparago) in cui l’animale può scavare agevolmente le gallerie lunghe fino a 50 centimetri in cui si rifugia. Lo stagno di Cascina Lai, probabilmente utilizzato in passato per la macerazione della canapa, non è circondato da coltivazioni intensive ed è questo probabilmente il motivo per cui il Pelobate è riuscito a sopravvivere. Il progetto LIFE Insubricus è basato su tre azioni fondamentali. Innanzitutto si procede al monitoraggio della presenza della specie, attuato nel periodo della riproduzione recintando le zone in cui si presume che l’anfibio sia presente. Una volta posizionata la barriera che separa i Pelobati dallo stagno, vengono posizionati a filo del terreno alcuni secchi, in cui gli anfibi cadono e vengono recuperati ogni notte dai volontari e dai tecnici coinvolti nel progetto LIFE Insubricus. Una volta contati, gli animali vengono deposti al di là delle barriere, in modo che possano raggiungere lo stagno o, se si sono già accoppiati, allontanarsi verso i campi, dove vivono nel sottosuolo, uscendo per alimentarsi nelle notti di pioggia. Raccogliendo i dati numerici sui Pelobati intercettati e contati e quelli sui neometamorfosati che sono comparsi nella zona umida si ottiene una stima esatta del successo riproduttivo della specie. Durante il monitoraggio vengono compiute analisi sanitarie e genetiche sugli individui catturati, per capire se sono eventualmente affetti da patologie e per stimare il livello di diversità genetica di cui sono portatrici le popolazioni. Nei siti come Cascina Lai l’allevamento di ovature di Pelobate in un ambiente umido protetto dall’azione dei predatori consente inoltre di incrementare il successo riproduttivo della specie e di scongiurarne l’estinzione. Ma il progetto LIFE Insubricus prevede anche azioni per la tutela degli habitat umidi e per la creazione di ulteriori zone idonee per la riproduzione, attraverso la correzione del regime idrologico degli stagni. La realizzazione di fossi per il drenaggio dell’acqua, la riprofilatura degli stagni e il posizionamento di chiuse consentono di ricreare quel regime temporaneo degli stagni indispensabile al Pelobate fosco.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Prosegue con il coinvolgimento della cittadinanza locale il progetto ISOLA-Interventi di Salvaguardia e Monitoraggio del Lago di Arignano, candidato con successo sul bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sabato 13 maggio 130 persone hanno partecipato nel cortile del Mulino del Lago di Arignano all’incontro informativo sulle attività per la salvaguardia del lago previste dal progetto. Il progetto è stato avviato all’inizio dell’anno, ma si è attesa la primavera per illustrare alla cittadinanza direttamente sulle sponde del lago i contenuti e gli interventi di valorizzazione ambientale e naturalistica che si realizzeranno nei prossimi tre anni.L’incontro è iniziato con il benvenuto da parte dei sindaci dei Comuni di Arignano e Marentino, entrambi partner del progetto. Si è proseguito con il racconto di come è nata l’idea del progetto, da parte della Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana di Torino, soggetto coordinatore di ISOLA. Sono poi stati presentati gli altri partner: l’Istituto comprensivo statale “Andezeno”, l’Istituto di istruzione superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino, l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, l’associazione regionale produttori apistici Piemonte AsproMiele e il Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano.

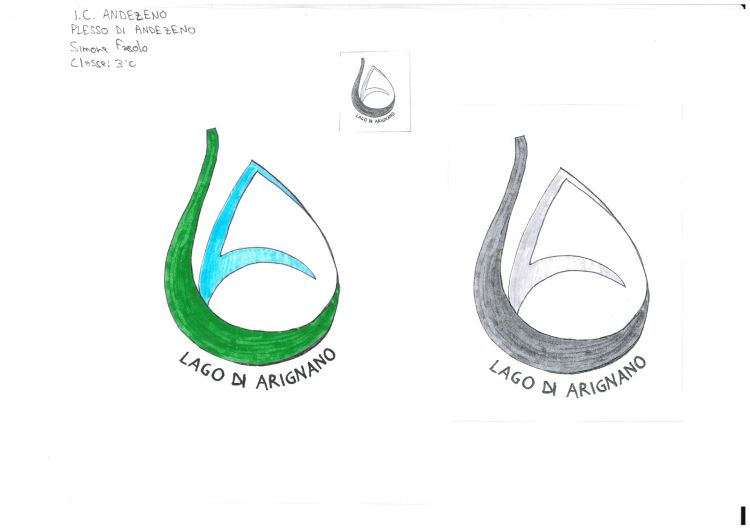

Sono state illustrate le opere che saranno realizzate: l’innalzamento del livello dell’acqua con la posa di una paratoia, la rigenerazione degli habitat di palude - cariceti, giuncheti e canneti - e delle acque profonde, la creazione di pozze temporanee per la riproduzione degli anfibi, gli interventi di riduzione delle specie non autoctone e invasive sia vegetali che ittiche, la messa a dimora di specie autoctone arboree e arbustive. Il momento più atteso però era la votazione da parte del pubblico per scegliere il logo del lago di Arignano. La Direzione Risorse idriche della Città metropolitana di Torino, anch’essa coinvolta nel progetto ISOLA, ha illustrato i criteri alla base delconcorso di idee per l’individuazione del logo. A tutti i presenti è stata distribuita una scheda per l’espressione della propria preferenza tra i 10 bozzetti preselezionati da una commissione giudicatrice tra la cinquantina di lavori prodotti dai ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Andezeno e Baldissero Torinese.

I ragazzi autori dei primi tre loghi classificati sono: terzo classificato Giorgio Vecchi della terza C del plesso di Baldissero Torinese, seconde classificate Vittoria Martinetti e Virginia De Vito della terza A di Baldissero Torinese, primo classificato e vincitore del concorso di idee Simone Fasolo della terza C di Andezeno. A seguito di una rielaborazione grafica, il logo vincitore sarà utilizzato in tutti i materiali di comunicazione del progetto ISOLA. Dato l’impegno, la passione e l’ottima qualità dei lavori prodotti dai ragazzi, oltre ad esporre al pubblico tutti i bozzetti pervenuti si è scelto di assegnare un riconoscimento anche al lavoro con la maggiore qualità dal punto di vista artistico, a quello con l’idea più originale e a quello con la rappresentazione grafica più innovativa. Per la categoria “Disegno più artistico” si sono classificati primi ex aequo i lavori di Isabella De Blasio e Sofia Giraud della terza A di Andezeno e di Ginevra Garrino, Luca Bracco e Alessandro Falchero della terza A di Baldissero Torinese. Per la categoria: “Idea più originale” primi classificati ex aequo Sabrina Danna della terza C di Baldissero Torinese e Matilde Bosco della terza C di Baldissero Torinese. Per la categoria “Grafica più innovativa” primo classificato Simone Fasolo della terza C di Andezeno. Il premio per i gruppi vincitori consiste in una visita didattica ai Laghi di Avigliana con le rispettive classi, che consentirà agli studenti di ampliare le loro conoscenze sugli ecosistemi lacustri, nell’ambito del percorso intrapreso all’interno del progetto ISOLA, che prevede anche incontri con esperti della Città metropolitana, con le Guardie Ecologiche Volontarie e con i rappresentanti del Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano. Negli spazi del Mulino di Arignano è stata inoltre esposta una parte della mostra didattica "Acque chiare - l'acqua, la vita, l'uomo in provincia di Torino"; in particolare i pannelli divulgativi dedicati alle aree umide, alle potenzialità della fruizione sostenibile e alle criticità delle acque nel territorio della Città metropolitana di Torino.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali