Cultura

Il secondo concerto del circuito Organalia 2021, intitolato Il primo barocco italiano, è in programma sabato 12 giugno alle 21 nel santuario campestre di San Vito a Nole. In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo martire.

Protagonista dell'appuntamento sarà, per la seconda volta consecutiva, l'ensemble Accademia degli Umoristi, formato da musicisti che si sono specializzati nella prassi esecutiva delle composizioni del primo barocco italiano. A Nole si esibiranno Susanne Geist e Giulio De Felice al flauto dolce e alla traversa rinascimentale, Stefano Cicerone al trombone barocco, Daniele Bovo al violoncello e Matteo Cotti all'organo portativo, fornito quest'anno dalla bottega organaria Dell'Orto&Lanzini di Dormelletto.

Il programma comprende musiche di Andrea Falconieri (Battaglia De Barbasso Yerno De Satanas), Biagio Marini (La Foscarina), Girolamo Frescobaldi (Canzon quinta a 3, F 8.34C), Bernardo Storace (Follia), Alessandro Stradella (Sonata a soprano e violoncello in Re), Giovanni Gabrieli (La spiritata), Marco Uccellini (Aria sopra La Bergamasca) e Dario Castello (Sonata duodecima a due soprani e trombone).

Susanne Geist ha studiato flauto dolce con Lorenzo Cavasanti al Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano ed è stata più volte insignita del premio Giovani Promesse dell'Accademia del Ricercare. Nel 2017 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti. Giulio De Felice nel 2017 si è invece specializzato con Francesca Odling in flauto barocco e classico con lode e menzione d'onore al Conservatorio Giuseppe Verdi. Ha vinto diversi premi internazionali tra cui l'Ibla Grand Prize 2017 e si è esibito in molti paesi d'Europa, negli Stati Uniti e nel Sud Est Asiatico. Si è inoltre esibito con il duo De Felice-Arata e con il trio la Sérénade nel programma di Rai5 Nessun Dorma. Collabora con numerosi gruppi da camera e orchestrali specializzati nella musica antica con strumenti storici. Stefano Cicerone è diplomato in trombone al Conservatorio di Torino, ha vinto nel 2018 il XIII Premio Nazionale delle Arti nella categoria Realizzazioni e interpretazioni di opere del repertorio storico elettroacustico. Ha suonato in note rassegne concertistiche, tra cui MiTo Settembre Musica 2017 e 2019 e Organalia 2020. Insegna Esecuzione e Interpretazione nei licei musicali di Cuneo e di Alba ed è assistente alla cattedra di Musica Insieme Fiati al Conservatorio di Torino. Matteo Cotti è organista, pianista, clavicembalista e compositore con una particolare passione per la musica da camera. Il suo repertorio spazia dalla musica antica a quella contemporanea. Diplomato in organo e pianoforte al Conservatorio di Torino, frequenta attualmente il biennio specialistico di composizione, approfondisce lo studio del clavicembalo e si esibisce regolarmente come pianista, clavicembalista e organista, sia come solista che camerista. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Daniele Bovo è diplomato in violoncello moderno al Conservatorio di Torino e si è perfezionato in violoncello barocco presso la Hochschule di Lipsia. La sua attività di violoncellista moderno lo ha portato a partecipare ad eventi di forte impatto mediatico, come il concerto in occasione del decimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino, diretto presso la Porta di Brandeburgo dal compianto maestro Mstislav Rostropovich. Ha collaborato con artisti del calibro dei Queen, dei Deep Purple, di Lionel Richie, George Micheal, BB King, Sting, Bono, Eric Clapton, Luciano Pavarotti e Josè Carreras.

L'accesso al concerto in programma a Nole sarà consentito a partire dalle 20,30 osservando le norme anti Covid ancora in vigore: utilizzazione della mascherina per l'intera durata del concerto, igienizzazione delle mani con gel disinfettante, rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, occupazione dei posti segnalati. L'ingresso, come di consueto, sarà con libera offerta. Il pubblico interessato potrà registrarsi gratuitamente alla mailing list di Organalia e sarà accolto dalle hostess, che utilizzeranno la mascherina e i guanti protettivi in lattice per la distribuzione gratuita della brochure che copre l'arco temporale dal 6 giugno al 24 luglio. Il concerto è organizzato grazie al contributo del Comune di Nole, in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese e con la parrocchia di San Vincenzo martire e dell'Abbadia di San Vito.

MUSICISTI DEL XX E XXI SECOLO CON IL DUO RIVERBERI A SAN CARLO CANAVESE DOMENICA 20 GIUGNO

Musicisti del XX e XXI secolo è invece il titolo del concerto in programma domenica 20 giugno alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Carlo in strada Ciriè 2 a San Carlo Canavese. Il Duo Riveberi, composto dall'organista Stefano Pellini e dal saxofonista Pietro Tagliaferri, proporrà brani di Flor Peeters (Trumpet tune in D major opera 116), Marcel Dupré (cinque brani dai 79 Corali opera 28), Jean Alain (Litanies), Marco Enrico Bossi (Piccola Fanfara, Ave Maria), Sir Edward Elgar (Allegro dalla Organ Sonata opera 28), Bjarne Sløgedal (Variazioni su un aria popolare norvegese), Massimo Berzolla (Piccolo requiem, per un'anima gentile), Pietro Tagliaferri-Massimo Berzolla (Us, Lilien).

Il progetto Riverberi è nato nel 2003 dalla collaborazione tra Pietro Tagliaferri e il compositore Massimo Berzolla, con l'idea accostare il sax soprano all'organo, costruendo un repertorio unico e affascinante, che spazia dal Rinascimento ai giorni nostri. Nel 2009 la formazione si è rinnovata con l'organista Stefano Pellini e con l'apporto della sua esperienza e cultura. L'attività del Duo si è sviluppata in circa duecento concerti negli Stati Uniti, in Messico, Polonia, Austria, Germania, Spagna, nelle più prestigiose rassegne organistiche italiane e in incisioni discografiche, riscuotendo ovunque unanime consenso.

La rassegna Organalia 2021 è patrocinata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino e, per la prima volta, dal Pontificio Consiglio per la Cultura. Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.organalia.org, scrivere a info@organalia.org oppure chiamare il numero telefonico 011-2075580.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Tornano anche quest’estate per il secondo anno le escursioni della memoria, sabati e domeniche nella natura e nella storia della Resistenti, quattro momenti di trekking organizzati dall'Ecomuseo del Colle del Lys con Città metropolitana di Torino in collaborazione con la Casa del Parco naturale del Colle del Lys.La prima tappa è in programma domenica 13 giugno h 10 ed è dedicata ad approfondire l’importanza del sostegno offerto alla Resistenza militare dai civili con le storie di un parroco, un imprenditore, un docente universitario, un’allevatrice di bestiame.

L’itinerario parte e rientra all’anello del Colle del Lys attraversando Colle della Frai, borgata Suppo, frazione Mompellato, Casalpina e borgata Bertolera per un tempo di percorrenza di 2 ore e 30’

L’escursione sarà accompagnata dallo storico Marco Sguayzer per l’Ecomuseo della Resistenza del Colle del Lys e da una guida escursionistica dell'associazione Studio ArteNa - Arte e Natura

Il calendario del trekking proseguirà sabato 3 luglio, domenica 25 luglio e domenica 22 agosto

Le escursioni della memoria fanno parte delle azioni del piano integrato tematico Pa.C.E. finanziato dal programma transfrontaliero Alcotra Italia Francia nel quale la Città metropolitana è impegnata per mettere in rete i sentieri resistenti.

La prenotazione è obbligatoria al Comitato della Resistenza Colle del Lys segre@colledellys.it oppure Associazione Artena info@studioartena.it

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

La serie di reportage televisivi che la Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città Metropolitana di Torino dedica ai "Restauri d'Arte" prosegue questa settimana con il filmato dedicato alla chiesa della Confraternita del Gesù a Tavagnasco.

I filmati vengono messi in onda dall'emittente televisiva locale GRP sul canale 13 del digitale terrestre, il venerdì alle 19,45, il sabato alle 13,30 e la domenica alle 22,30.

Per visionare la playlist dei reportage video sinora pubblicati sul canale YouTube della Città Metropolitana di Torino e le fotogallery basta accedere al portale Internet della Città Metropolitana di Torino, alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/riflettori_restauri_arte/

Per visionare la fotogallery e scaricare le immagini:

https://photos.app.goo.gl/h4Xwp7K2ZZEUiYFy7

Il progetto di restauro della chiesa della Confraternita del Gesù è iniziato nel 2014, anno in cui il Comune ha ottenuto dalla parrocchia di Santa Margherita, proprietaria dell'immobile, l'uso gratuito e trentennale dell'edificio. La chiesa della Confraternita del Gesù è un luogo caro agli abitanti di Tavagnasco, che hanno dato e continuano a dare il loro contributo ai restauri, attraverso un comitato dedicato, come ha raccontato nell'intervista per il reportage Elvira Franchino, responsabile della vicina parrocchia. La chiesa, edificata intorno al 1600, si affaccia sulla piazza principale del paese, tra la parrocchiale di Santa Margherita (nella quale si stanno portando avanti altri lavori di conservazione, tra i quali il recupero di un importante organo settecentesco) e la casa comunale.

La chiesa della Confraternita del Gesù è un edificio in stile barocco piuttosto particolare, come ha spiegato l'architetto Alessandro Gastaldo Brac, responsabile dell'Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Ivrea. Tra i suoi elementi caratteristici figura un ballatoio che si affaccia sull'aula centrale, realizzato non in legno o in struttura mobile, ma in pietra e muratura.

Nell'iconografia recuperata si ritrova il senso delle confraternite, protese verso l'aiuto ai più poveri. Tra gli elementi caratteristici vi è anche un bellissimo altare ligneo con colonne tortili, tutto decorato in foglia d'oro e con una pala centrale; proprio nella pala centrale si può ancora vedere un foro causato, si dice, da una lancia durante gli assalti del periodo napoleonico, quando tutto venne smembrato e l'arredo interno perso.

Prima della presa in carico del Comune questa chiesa versava in stato di abbandono perché la Diocesi di Ivrea non riusciva a sostenerla. In seguito all'accordo è iniziata una fase di restauri fondamentale per la conservazione e valorizzazione finalizzata all'utilizzo pubblico e culturale.

Sono stati molti gli interventi portati a termine in questi anni: il rifacimento della facciata esterna, la pavimentazione, l'inserimento di un riscaldamento a pavimento, il ripristino e il restauro degli infissi, il ripristino di un palco che era già presente recuperando i gradini originali e integrando quelli mancanti, l'altare e l'apparato ligneo che fungeva un po' da sipario.

La chiesa affaccia su una piazza pedonale che in questi anni è stata fortemente valorizzata, dalla pavimentazione all'illuminazione: una piazza unica nel Canavese e forse nel Piemonte, dove si può abbracciare con uno sguardo la chiesa di confraternita restaurata, la chiesa parrocchiale e le bellezze paesaggistiche che contornano il paese di Tavagnasco.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Domenica 6 giugno alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Massimo, in piazza IV Novembre a Villanova Canavese, è in programma il concerto inaugurale della rassegna Organalia 2021. Alla consolle dell’organo costruito da Giuseppe Baldi nel XX secolo siederà Carmelo Luca Sambataro che, con la consorte, la sassofonista Isabella Stabio, forma l’Isakar Duo. L’appuntamento vedrà impegnati due strumenti, apparentemente antitetici che si riveleranno, invece, molto funzionali tra loro.

Il programma della serata si aprirà con tre pagine del periodo barocco: il Concerto in Re minore BWV 1059R di Johann Sebastian Bach, seguito dalla Canzona in Re minore BWV 588 (organo solo) e dalla Ciaccona in Sol minore di Tommaso Antonio Vitali. Quindi si volterà pagina per fare un salto sino ad autori contemporanei, con la Sonata per sax soprano e organo di Giovanni Gioia (compositore nato nel 1971), il Cantabile, l’Intrada e la Suite di Hans-André Stamm (artista nato nel 1958) e con un brano del sassofonista spagnolo Pedro Iturralde (scomparso lo scorso anno) intitolato Pequeña Czarda.

L’accesso sarà come di consueto ad offerta libera e sarà consentito a partire dalle 16,30 su prenotazione al numero di cellulare del maestro Riccardo Albry 347-7037670. Il pubblico sarà accolto dalle hostess che utilizzeranno sia la mascherina, sia i guanti protettivi in lattice per la distribuzione gratuita della brochure che copre l’arco temporale dal 6 giugno al 24 luglio. Il concerto è organizzato con il contributo del Comune di Villanova Canavese.

APPUNTAMENTI SINO AL 14 OTTOBRE NEL CANAVESE, NEL CIRIACESE, NELLE VALLI DI LANZO, A TORINO E A VIGLIANO BIELLESE

Organalia 2021 si concluderà, dopo ventiquattro appuntamenti, giovedì 14 ottobre. Gli appuntamenti concertistici sono in programma nel Canavese, nel Ciriacese e nelle Valli di Lanzo, con la conclusione a Torino. L’unico concerto fuori dal territorio della Città metropolitana di Torino si svolgerà a Vigliano Biellese. I concerti sono stati programmati con organo solo, con organo e altri strumenti o con la voce, con organo in funzione di basso continuo. Saranno esplorati tutti gli ambiti della storia della musica, dal primo Barocco allo Stile galante, dal Romanticismo al Cecilianesimo, per giungere alla contemporaneità. L'ingresso ai concerti avverrà secondo le modalità di prevenzione del Covid-19 ancora in vigore: misurazione della temperatura corporea degli spettatori tramite termoscanner, igienizzazione delle mani con il gel, utilizzazione della mascherina protettiva per tutta la durata del concerto, occupazione del posto appositamente segnalato, igienizzazione della chiesa con appositi prodotti. Il pubblico sarà accolto dalle hostess le quali, oltre a indossare la mascherina, utilizzeranno anche i guanti chirurgici in lattice. Gli spettatori potranno compilare la scheda di registrazione alla mailing list, grazie alla quale saranno sempre informati sugli appuntamenti concertistici di Organalia e di altri circuiti musicali.

Organalia 2021 ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Città Metropolitana di Torino e il contributo dell'Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese e di tutti i Comuni sedi dei concerti. Gli appuntamenti sono stati con la collaborazione delle parrocchie e delle associazioni culturali operanti nei rispettivi territori.

Per maggiori informazioni si può consultare il portale Internet www.organalia.org, si può scrivere a info@organalia.org o chiamare il numero telefonico 011-2075580.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

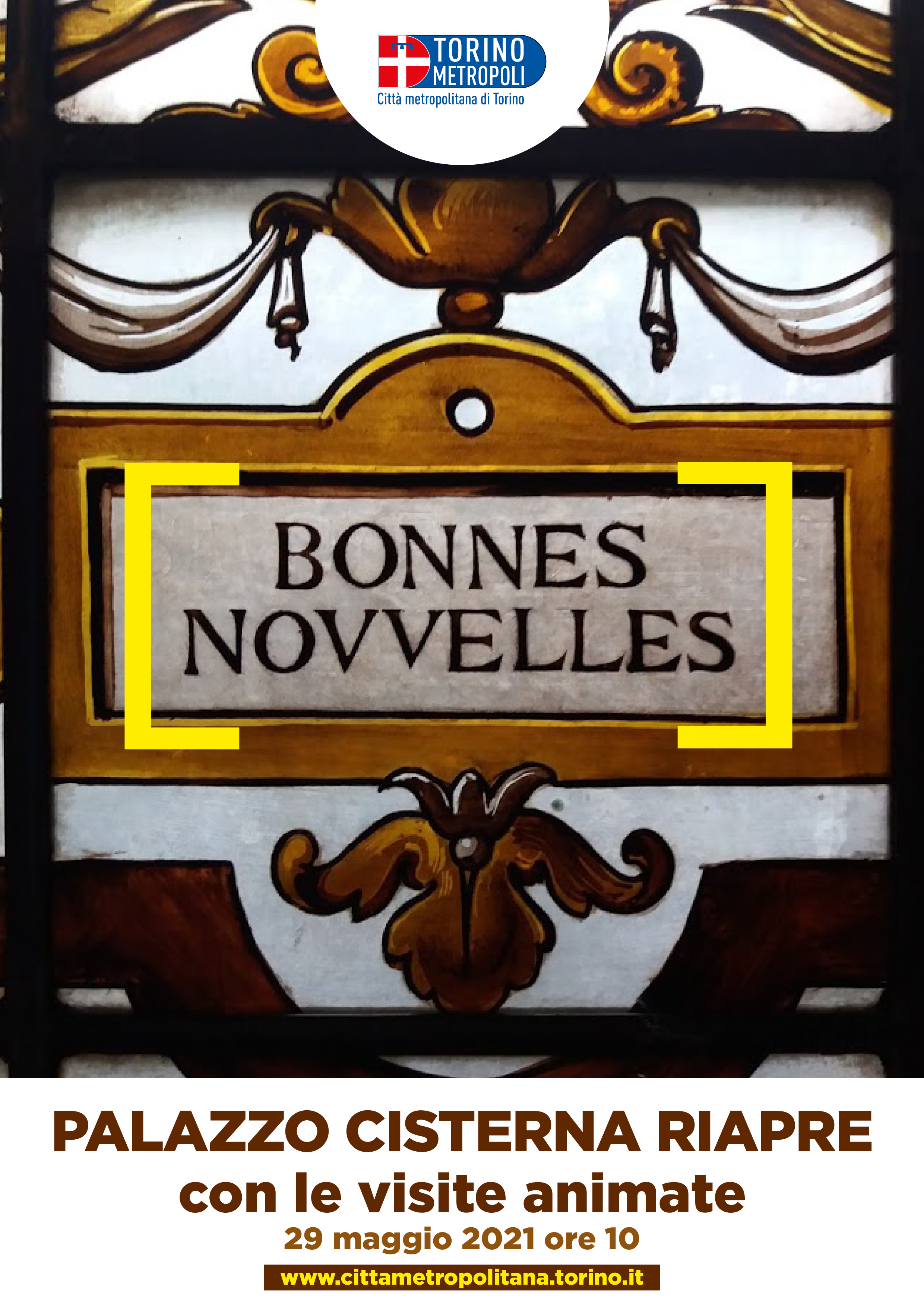

Stamattina ad accogliere i visitatori il gruppo storico dei “Principi dal Pozzo della Cisterna”Ha riaperto finalmente i battenti stamattina alle 10 l’imponente portone in ferro e si sono riaccesi i maestosi lampadari delle sale auliche di Palazzo Cisterna, a riaccogliere i graditissimi venti partecipanti alla prima visita animata della sede aulica della Città metropolitana di Torino dopo questi ultimi mesi di lockdown, ammessi nel massimo rispetto delle precauzioni anti-Covid. A ricevere i visitatori e ad animare la visita gli antichi patroni di casa, Maria Vittoria e Amedeo di Savoia, rappresentati dal gruppo storico dei “Principi dal Pozzo della Cisterna 1843-1870”, provenienti da Reano, proprio alla vigilia del 154° anniversario di matrimonio della principessa Maria Vittoria, ultima erede delle sostanze della famiglia Dal Pozzo della Cisterna, nata nel 1847 e andata in sposa il 30 maggio 1867 al principe Amedeo Di Savoia, Duca D’Aosta e poi Re di Spagna.

La prossima visita animata si svolgerà sabato 19 giugno: per garantire il distanziamento saranno nuovamente ammessi due gruppi di 10 visitatori ciascuno, il primo alle 10 e il secondo alle 11, con obbligo di indossare la propria mascherina e di igienizzarsi le mani con il gel posto all’ingresso.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 al numero 011-8612644 o scrivendo all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.it

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Nel settecentenario di Dante Alighieri, la Città metropolitana di Torino partecipa all'intenso calendario di celebrazioni per il simbolo della cultura italiana nel mondo valorizzando un saggio particolarmente curioso, che dimostra come il sommo poeta e la sua Divina Commedia siano davvero uno straordinario patrimonio popolare a disposizione di tutti.Esistono nella ricchissima Biblioteca di storia e cultura del Piemonte a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede aulica di Città metropolitana di Torino, i primi tre canti dell'Inferno tradotti in piemontese.

Ecco il celeberrimo incipit: “Quand j’era press a poc a metà strà / / Dël cours pi natural dla vita umaña, / Son trovame ant un bosc angarbujà / E scur com boca d’luv drint’ a soa taña, / Con mila giravolte d’na strà persa / Bona giust a ambroiè chi lo traversa”.

L'impresa fu di Aldo Marzio Tuarda, al secolo Maurizio Tarditi, che pubblicò il suo saggio nel 1838 in «Parnas piemonteis»

In questi giorni, la Direzione Comunicazione di Città metropolitana di Torino ha provveduto a digitalizzare i tre canti che si possono ora consultare e leggere online a questo link

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/patrimonio-artistico-culturale-storico/biblioteca-storica/curiosita-digitalizzate

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Nel 1900 nasceva a Torino La Domenica dei Fanciulli, un nuovo “giornale settimanale illustrato” per bambini che andava ad affiancarsi ad altre prestigiose testate come Il Giornalino della domenica e Il Corriere dei piccoli e che proseguì le pubblicazioni per un ventennio. La Biblioteca di storia e cultura del Piemonte Giuseppe Grosso a Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana, che conserva la rarissima prima annata completa (35 numeri, 29 aprile-23 dicembre 1900), ne ha ora digitalizzato i primi due numeri, consultabili all’indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/patrimonio-artistico-culturale-storico/biblioteca-storica/curiosita-digitalizzate.“Esso dirà ai più piccoli, come ai più grandicelli, tante cosette utili a sapersi” si legge nella presentazione del primo numero; “ritrarrà scene della vostra vita quotidiana in casa ed in iscuola; vi proporrà giuochi istruttivi, lavoretti geniali; vi narrerà graziose storielle; vi presenterà, come in una lanterna magica, quadri curiosi ed attraenti sui più svariati soggetti”.

La Domenica dei Fanciulli, edita da Paravia, fu diretta prima da Cecilia Comino e poi da Luisa Arietti, maestra e scrittrice di letteratura per l'infanzia nata a Riva presso Chieri nel 1868, alla cui penna si devono numerosi racconti illustrati e novelle per ragazzi, per lo più apparsi nella collana «Bibliotechina dei fanciulli», avviata sempre da Paravia nel 1908.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

La serie di reportage televisivi che la Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città Metropolitana di Torino dedica ai “Restauri d’Arte” prosegue questa settimana con il filmato dedicato agli affreschi della Cappella di Santa Maria Assunta, detta comunemente Cappella di Stella, a Macello, nel Pinerolese. I filmati vengono messi in onda dall’emittente televisiva locale GRP sul canale 13 del digitale terrestre, il venerdì alle 19,45, il sabato alle 13,30 e la domenica alle 22,30.

Per visionare la playlist dei reportage video sinora pubblicati sul canale YouTube della Città Metropolitana di Torino e le fotogallery basta accedere al portale Internet della Città Metropolitana di Torino, alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/riflettori_restauri_arte/

Per visionare la fotogallery e scaricare le immagini:

https://photos.app.goo.gl/epXFtdxv4bMCa4TLA

GLI AFFRESCHI DI AIMONE DUCE E IL CICLO PITTORICO DEDICATO A SAN VINCENZO FERRERI

La cappella di Santa Maria Assunta, detta comunemente Cappella di Stella, dal nome della frazione di Macelloin cui sorge, risale all’inizio del XV secolo ed è costituita da un presbiterio a pianta quadrata, sormontato da una volta a crociera e da una navata rettangolare. Gli affreschi che ne arricchiscono la parte interna risalgono al periodo tra il 1400 e il 1450. C’è anche una data certa, quella del 1429, anno a cui risale un ex voto della signora di Macello, Bena Solaro, raffigurante la Madonna in trono col Bambin Gesù tra le braccia. Prostrato in ginocchio ai piedi della Madonna è raffigurato l’adolescente figlio della committente. Tra gli affreschi più antichi, quelli di Aimone Duce, pittore attivo nella prima metà del ‘400 alla corte dei Savoia-Acaia, che nel Pinerolese ha lasciato tracce della sua opera anche nella cappella di Missione a Villafranca Piemonte.

A partire dal 2010, grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT e a una piccola compartecipazione della parrocchia, sono stati intrapresi i restauri delle pitture murarie. L’ultimo intervento in ordine di tempo, quello relativo al ciclo pittorico di San Vincenzo Ferreri, è terminato solo un mese fa. Nel ciclo è raffigurato il santo nell’atto di riportare in vita un infante quasi morto, mentre libera un’ossessa dal demonio e durante il sogno premonitore che lo porterà a decidere di dedicare l’ultima parte della sua vita all’attività di predicazione. La particolarità di questo ciclo di affreschi è data dal fatto che il santo, che predicò a Vigone agli inizi del ‘400, è raffigurato senza l’aureola: ciò fa pensare che l’opera fu realizzata prima della beatificazione di Vincenzo - che avvenne nel 1455 - e quindi in anticipo rispetto agli altri pittori che si dedicarono alla figura di San Vincenzo, quali Beato Angelico, Bellini, il Ghirlandaio e Tiziano. In attesa di un più dettagliato studio si può affermare, quindi, che gli autori degli affreschi sono almeno tre. I restauri sono stati realizzati dalla ditta torinese Lupo e Galli.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Tornano nel mese di maggio 2021, dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid-19, le visite gratuite animate dai Gruppi storici a Palazzo dal Pozzo della Cisterna.

Per tutti i lunghi mesi di lockdown la rubrica “Veniamo noi da voi” ha continuato a raccontare le bellezze della sede aulica di Città metropolitana, ma sabato 29 maggio, sarà il pubblico a poter ritornare ad ammirare l’antica dimora dei Savoia Aosta.

Alle ore 10 si riaprirà l’imponente portone in ferro battuto, si riaccenderanno i maestosi lampadari e i visitatori potranno ammirare per la prima volta o tornare a visitare gli ambienti aulici che sempre suscitano meraviglia.

Un tour che partirà dal piano terra raccontando della Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte e ammirando la manica di ponente di impianto settecentesco e che proseguirà, salendo il monumentale scalone d’onore, al piano nobile con la visita dell’ex sala Giunta della Provincia di Torino, dello Studio del Duca, della sala da Pranzo, della Sala delle Donne e di Sala Marmi con una sosta nel Corridoio delle Segreterie e nel Belvedere

Ad accogliere i visitatori ed ad animare la visita ci saranno gli antichi patroni di casa, Maria Vittoria e Amedeo di Savoia, I° Duca d’Aosta, rappresentati dal gruppo storico i “Principi dal Pozzo della Cisterna 1843-1870” di Reano. L’associazione trae spunto dal ramo di Torino dei Principi Dal Pozzo della Cisterna il cui capostipite, Giovanni Ludovico Dal Pozzo, visse intorno al 1578 nel feudo di Reano. Ludovico primo Presidente del Senato Subalpino trasformò il castello reanese in palazzo nobiliare ed ebbe dal Papa la facoltà di coniare monete. Ultima erede delle sostanze della famiglia Dal Pozzo della Cisterna fu la principessa Maria Vittoria, nata nel 1847 e andata in sposa il 30 maggio 1867 al principe Amedeo Di Savoia, Duca D’Aosta e poi Re di Spagna.

Alla vigilia del 154° anniversario di matrimonio di Maria Vittoria, il gruppo storico di Reano farà rivivere gli episodi salienti della breve vita di Maria Vittoria, che amava trascorrere periodi di villeggiatura nel maniero reanese.

La visita è gratuita con prenotazione obbligatoria dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 al numero 011-8612644 e all’indirizzo email urp@cittametropolitana.torino.it

Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per partecipare alla visita sarà in vigore l’obbligo di indossare la propria mascherina e di igienizzarsi le mani con il gel posto all’ingresso. Per il rispetto della distanza fisica sono previsti due gruppi di visita da 10 persone: uno alle ore 10 e uno alle ore 11.

La prossima visita animata si svolgerà sabato 19 giugno alle ore 10 e alle ore 11.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

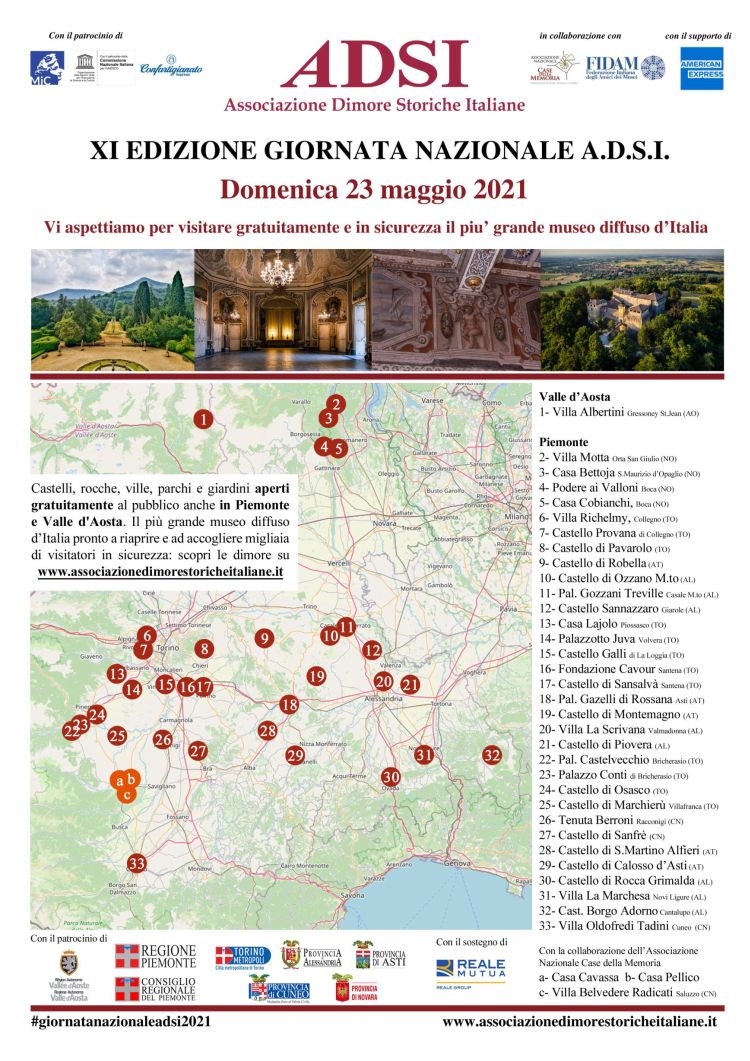

Testimoni della storia a cavallo dei secoli, domenica 23 maggio centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola aprono gratuitamente le loro porte in occasione della XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’associazione dimore storiche italiane, patrocinata dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della Cultura e dalla Confartigianato. L’evento è realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). La Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.

Si tratta di uno dei primi appuntamenti culturali nazionali che offrono la possibilità di visite in presenza, ovviamente subordinate al rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia. È un momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia: un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o trascurato, che tramanda valori e tradizioni e che prima della pandemia era in grado di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. In Piemonte e Valle d’Aosta sono 33 le proprietà ADSI aperte domenica 23 maggio e alcune sono alla prima partecipazione alla Giornata, come il Palazzo dei Conti di Bricherasio e il polo cavouriano di Santena. Alle proprietà ADSI si aggiungono tre dimore dell’Associazione Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, candidata al ruolo di capitale della cultura italiana per il 2024. Molti sono i luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, ma anche le residenze di scrittori e personalità illustri del passato, che in tempi e modi diversi hanno contribuito a scrivere interi capitoli della storia nazionale. Ad esempio, in occasione della Giornata dell’ADSI, il Comune di Pavarolo propone una passeggiata nel borgo storico, con il suo antico campanile, l'itinerario Casorati (6 opere, della famiglia Casorati riprodotte su cristallo ed esposte lungo le vie del paese) e numerosi mosaici testimonianza delle Biennali di pittura “Felice Casorati a Pavarolo”. Nel corso della passeggiata sarà possibile visitare gratuitamente il parco del castello, i giardini di casa Casorati e di Villa Enrichetta, lo studio-Museo di Felice Casorati e il Giardino degli Artisti, un percorso botanico realizzato con criteri di ingegneria naturalistica, piantumando e valorizzando alberi della flora tipica piemontese. Il percorso didattico è in fase di completamento e l’inaugurazione ufficiale è prevista nella giornata nazionale dell’albero 2021. Per saperne di più: www.comune.pavarolo.to.it

UNA RISORSA PER FAR RIPARTITE IL TURISMO E L’ARTIGIANATO

Come sottolinea Sandor Gosztonyi, presidente della sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’ADSI, “anche in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno. Ogni dimora, sottoposta a vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei proprietari, chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci auguriamo che anche il Recovery Plan - che dovrebbe destinare consistenti risorse alla cultura ed al turismo - possa venirci incontro”. Restaurando e mettendo in risalto le attrattive dei singoli beni, i proprietari possono contribuire a tenere in vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai territori di riferimento, alimentando l’indotto diretto ed indiretto in un momento in cui il turismo di prossimità è una riscoperta e una grande opportunità.

APERTURE GEMELLE, CONCORSO FOTOGRAFICO, PRENOTAZIONI

Di particolare interesse le aperture gemelle, con le visite in due proprietà che, nel Torinese, sono possibili a Collegno, Bricherasio e a Santena, dove si segnala l’apertura del polo cavouriano gestito dalla Fondazione Cavour, ultima acquisizione dell’ADSI in Piemonte. Le aperture gemelle consentono di delineare itinerari che suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì un piccolo percorso personale che tocca più dimore in un territorio circoscritto, magari in abbinamento a visite ad altre località ed attrattive o alla conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di alcune delle proprietà.

Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari, la novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux, rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra a Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire a tutti i visitatori di fruire di luoghi incantevoli, è necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.

L’elenco dei luoghi aperti al pubblico e i moduli di prenotazione sono disponibili al link www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/

I dettagli sulle dimore storiche visitabili in Piemonte e Valle d’Aosta e sugli eventi in programma in ogni singolo luogo sono disponibili alla pagina https://associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#piemonte-e-valle-daosta

Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabile sono sulla mappa www.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD1

I CONTATTI DELLE DIMORE STORICHE VISITABILI NEL TORINESE

- Casa Lajolo, via San Vito 23 a Piossasco: e-mail info@casalajolo.it, sito internet www.casalajolo.it, www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/casalajolo/ www.8dc6460bbbb088757ed67ed8fb316b1b-gdprlock/casalajolo/ https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/channel/UC1SWLHWgHCKooZljlqAn2TA

- Castello Galli della Loggia, via della Chiesa 41 a La Loggia: info.castellogalli@gmail.com, www.castellogalli.it

- Villa Piossasco di None, via Contessa Birago di Vische 4 a Virle: castellopiossasco@gmail.com, www.san-vincenzo.com, https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/istituto.sanvincenzodepaoli, https://7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/ilsanvincenzo

- Castello di Marchierù, frazione San Giovanni 77 a Villafranca Piemonte: www.castellodimarchieru.it, telefono 339-4105153-348-0468636 Facebook Castello di Marchierù

- Parco Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, via San Salvà 62 a Santena: info@cascinepallavicini.it, www.cascinepallavicini.it

- Polo Cavouriano-Fondazione Camillo Cavour, piazza Visconti Venosta 2 a Santena: info@fondazionecavour.it, www.fondazionecavour.it, www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/fondazionecavour/; www.8dc6460bbbb088757ed67ed8fb316b1b-gdprlock/fondazione_cavour/

- Castello Provana, via Alpignano 2 a Collegno: info@castellodicollegno.it, www.castellodicollegno.it, www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/castellodicollegno castello_di_collegno

- Villa Richelmy, via Martiri XXX Aprile 76 a Collegno: stefanocaraffabraga@yahoo.it, www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/villarichelmy

- Palazzotto Juva, Cascina Pascolo Nuovo 77 e via Agnelli 77 a Volvera: arch.lilianacanavesio@gmail.com, cellulari 339-5690121-347-4898272, www.canavesiobruno-architetti.it/a31_palazzotto-juva.html, https://www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/palazzottojuva.canavesiobruno

- Palazzo Ricca di Castelvecchio, via Vittorio Emanuele II 17/19 a Bricherasio: palazzocastelvecchio@gmail.com

- Palazzo dei Conti di Bricherasio, via Vittorio Emanuele II 7: palazzocontidibricherasio@gmail.com, cellulare 366-6866556

- Castello di Osasco, via Castello d’Osasco 10: cellulare 329-1532688, carlodosasco@gmail.com, www.castellodiosasco.com

- Castello di Pavarolo, via Maestra 8: telefono 011-9407326, castellodipavarolo@gmail.com, castellodipavarolo.weebly.com.

- Dettagli

- Categoria: Cultura