Cultura

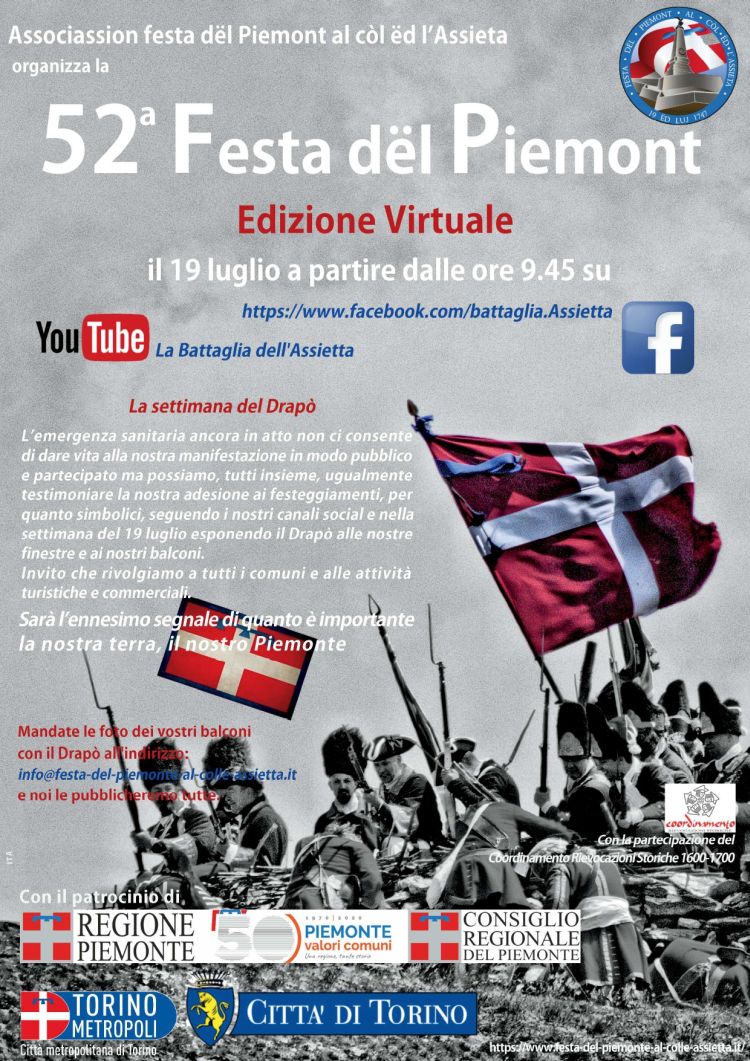

In tempi di emergenza Covid-19 sarà forzatamente virtuale la cinquantaduesima edizione della Festa del Piemonte al Colle dell'Assietta, con un commosso pensiero per le vittime e i malati e con la solidarietà a tutti coloro che combattono contro la malattia. Domenica 19 luglio la giornata che ricorda la battaglia del 1747 e che è da sempre patrocinata dalla Provincia di Torino – oggi Città Metropolitana - sarà celebrata con la trasmissione di video, realizzati nei giorni precedenti e diffusi sui canali Facebook e Youtube del Comitato organizzatore.Anche se la Festa si svolge all'aperto, sarebbe stato francamente difficile garantire il distanziamento sociale tra le migliaia di persone che ogni anno partecipano alla Messa al campo e alla rievocazione della battaglia. Quella del 2020 doveva essere un'edizione speciale, nell'anno in cui si celebra il cinquantenario dall'istituzione della Regione Piemonte, con il coinvolgimento dei figuranti del Coordinamento Rievocazioni Storiche del 1600 e 1700, supportati da gruppi storici provenienti da altre nazioni europee.

Sarà per l'anno prossimo, perché la Battaglia dell'Assietta è un evento radicato nella memoria collettiva dei piemontesi. È un'occasione per affermare l'identità piemontese, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, la lingua e le tradizioni subalpine. All'Assietta l'orgoglio di essere nati o di essere diventati piemontesi non è mai scaturito da complessi di superiorità o di inferiorità verso altri popoli, altre regioni, altre nazioni e altre culture.

LA BATTAGLIA DELL'ASSIETTA, UNA LUMINOSA E FEROCE PAGINA DI STORIA

La battaglia del Colle dell'Assietta del 19 luglio 1747 fece seguito a una lunghissima serie di schermaglie tra francesi e piemontesi. Nei giorni precedenti lo scontro i piemontesi collocarono una serie di trinceramenti nel piano dell'Assietta, visibili dal contrafforte fra il Colle del Sestriere e la Testa del Gran Serin, che divide la Val Chisone dalla Valle di Susa. I piemontesi affidarono il comando al tenente generale Giovanni Cacherano, conte di Bricherasio, che, oltre alle truppe piemontesi regolari, poté contare sull'apporto delle milizie valdesi del Pinerolese e dell'alta Val Chisone, mentre quattro battaglioni austriaci, guidati dal generale Colloredo, arrivarono a rinforzo delle posizioni. Le postazioni piemontesi erano disposte a semicerchio su di una cresta ristretta e si appoggiavano alla Testa dell'Assietta e alla Testa del Gran Serin. L'assalto dei francesi fu lungo e spietato, ma, grazie all'eroica Compagnia Granatieri del 1° battaglione delle Guardie, poi rinforzata dalla Compagnia Granatieri del Reggimento provinciale di Casale, i francesi furono fermati. I transalpini, dopo aver rimpiazzato i combattenti in prima linea con truppe fresche, continuarono nell'assalto, ma i granatieri piemontesi, anche se erano privi di munizioni, li attaccarono facendone strage. Al tramonto, l'esercito francese, ormai esausto, si ritirò dal campo di battaglia, lasciandosi dietro 5.300 soldati, 439 ufficiali, tra cui due generali, cinque brigadieri e nove colonnelli, mentre i piemontesi persero solo sette ufficiali e 185 soldati e gli austriaci due ufficiali e 25 soldati.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Con gli appuntamenti del secondo fine settimana di luglio la rassegna musicale Organalia 2020, patrocinata e sostenuta dalla Città metropolitana di Torino, conclude la prima parte del calendario dei concerti, che riprenderanno nei mesi di settembre e ottobre.Sabato 11 luglio alle 21,15 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Tonengo di Mazzé è in programma il concerto dell'organista e docente torinese Stefano Marino, titolare della chiesa della Gran Madre di Dio, di San Giovanni Evangelista e della Cattedrale di Torino. Marino è chiamato a sviluppare un programma antologico che consente al pubblico di apprezzare le sonorità dello splendido organo costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1891 e restaurato da Thomas Waëlti. Il pubblico può accedere alla chiesa di Tonengo di Mazzè a partire dalle 20,45, con l'ingresso ad offerta libera e l'ormai consueta applicazione del protocollo anti Covid-19 per il distanziamento sociale.

Domenica 12 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Genesio martire a Corio è in programma l'ultimo concerto del circuito dedicato alle Valli di Lanzo, organizzato in collaborazione con l'Unione dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, il Comune e la parrocchia di Corio. Protagonista del concerto pomeridiano il duo formato dall'organista Silvano Rodi e dal polistrumentista Fabio Rinaudo. Silvano Rodi, ligure di Ventimiglia, è organista titolare dell'organo Zanin della chiesa parrocchiale di Santa Devota nel Principato di Monaco ed è docente al Conservatorio dipartimentale di Nizza. Il savonese Fabio Rinaudo a Corio propone il suono di alcuni aerofoni come le uilleann pipes, la musette, la cornamusa italiana e il wisthle. Rodi si cimenta con l'organo costruito da Francesco Maria e Giovanni Battista Concone nel 1752. Il concerto è intitolato emblematicamente "Il soffio del vento", con un'incursione nella musica colta e popolare francese, italiana ed irlandese. In programma composizioni di autori anonimi irlandesi ("May morning dew" e "Reel"), Henry Purcell ("Chaconne" dall'opera "The Fairy Queen", "A new Irish tune", "A new Scotch tune"), William Byrd ("Callino Casturame" e "La volta"), John Playford ("Stingo"), autore anonimo ("My Lady carey's dompe"), Jean D'Estrées ("Bergerette sans roch-Les Buffons"), Michael Praetorius ("Pavane et canarie"), Thoinot Arbeau ("Branle d'ecosses"), anonimo ligure (Sonata per organo - Pastorale ligure) e Turlough O'Carolan ("Blind Mary-O'Carolan's Concerto"). Il pubblico può accedere a partire dalle 15,30.

Organalia è un progetto della Città Metropolitana di Torino, sostenuto dalla Fondazione CRT, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Consiglio regionale del Piemonte.

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

L'edizione 2020 del circuito musicale Organalia, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue con gli appuntamenti a Moncalieri, Mezzenile e Ala di Stura, applicando il protocollo di prevenzione anti Covid-19 stabilito dalle autorità per l'accesso alle chiese.Venerdì 3 luglio alle 21 nella Collegiata Santa Maria della Scala a Moncalieri debutta l'Ensemble Didone Abbandonata, di cui fanno parte i giovani musicisti piemontesi Davide Stefanelli all'organo, Francesco Olivero alla tiorba e al liuto e il controtenore Danilo Pastore. Il programma, intitolato "Sicut lilium: amor sacro e amor profano" propone brani di autori vissuti a cavallo tra il XVI e il XVII secolo: Francesco Cavalli, Giovanni Paolo Cima, Sigismondo D'India, Girolamo Frescobaldi, Johann Hieronymus Kapsberger, Athanasius Kircher, Stefano Landi, Claudio Monteverdi e Michelangelo Rossi. L'Ensemble Didone Abbandonata è nato nel 2015 dall'unione di tre giovani musicisti affermati nell'ambito della musica antica, accomunati dal desiderio di esplorare il repertorio musicale del '600 e '700. Ciascuno di loro si è distinto con il proprio strumento partecipando a progetti musicali con orchestre nazionali e internazionali nell'ambito di festival italiani ed europei e collaborando con celebri musicisti. L'Ensemble ha un vasto repertorio, che spazia dalla musica da camera della prima metà del Seicento agli albori del periodo classico, con un organico a geometria variabile.

PAOLO GIACONE PORTA BACH A MEZZENILE

Il quinto concerto di Organalia 2020 è in programma sabato 4 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Mezzenile. L'organista Paolo Giacone propone un concerto interamente dedicato a Johan Sebastian Bach: il Preludio e Fuga in Do maggiore BWV 545, il Concerto in La minore BWV 593 (dal Concerto per due violini, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi RV 522), dai Corali di Lipsia "Allein Gott in der Höh sei Ehr" BWV 663, la Fantasia e Fuga in Sol minore BWV 542, dai Corali di Lipsia "Schmücke dich, o liebe Seele" BWV 654, dai Corali Schübler "Ach bleib' bei uns, Herr Jesu Christ" BWV 649, la Toccata e Fuga in Re minore BWV 565 e la Sinfonia dalla Cantata BWV 29 "Wir danken dir, Herr, wir danken dir" (trascrizione di Paolo Giacone). Torinese, classe 1986, Paolo Giacone si è diplomato nel 2009 in organo e composizione organistica sotto la guida di Massimo Nosetti al Conservatorio "Ghedini" di Cuneo. Si è laureato in Lettere moderne a indirizzo musicologico all'Università di Torino, discutendo una tesi sulla letteratura per organo concertante e orchestra tra Ottocento e Novecento, premiata dal Senato Accademico in quanto primo studio italiano in materia. Ha seguito masterclass sulla letteratura organistica romantico-sinfonica e ha successivamente approfondito l'interpretazione e l'improvvisazione organistica alla Hochschule für Musik "Felix Mendelssohn" di Lipsia. Dal 2011 è organista principale del santuario di Sant'Antonio da Padova a Torino e nel 2018 è stato nominato organista titolare della Comunità Evangelica Luterana di Torino. Tiene concerti in Italia, Francia e Germania. Dal 2016 è organista accompagnatore del coro polifonico "Mater Ecclesiae" di Almese. Ha promosso la riscoperta di alcune significative composizioni di organisti italiani quali Bossi e Casella. È insegnante al Liceo internazionale europeo "Altiero Spinelli" di Torino.

AD ALA DI STURA UN "POMERIGGIO D'ESTATE" CON PAOLO TARIZZO E CRISTINA MOSCA

Domenica 5 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo ad Ala di Stura l'organista Paolo Tarizzo e la soprano Cristina Mosca propongono il "Pomeriggio d'estate", con musiche di Léon Boëllmann (Introduction_Choral, dalla Suite Gothique opera 25), Vladimir Vavilov (Ave Maria, erroneamente attribuita al compositore Giulio Caccini), Luigi Luzzi (Ave Maria), Giuseppe Verdi (Ave Maria, Aria di Desdemona, dall'opera Otello), Franz Liszt (Ave Maria, melodia originale di Jakob Arcadelt), Marco Enrico Bossi (Chant du soir), Joseph Bonnet (Elfes numero 11 dai Dodici pezzi opera 12), Henry Purcell (When I am laid in earth, dall'opera Dido and Æneas), Georg Friedrich Händel ("Lascia ch'io pianga", aria di Almirena dall'opera Rinaldo), Wolfgang Amadeus Mozart ("Ach, ich fuhl's, es ist verschwunden", Aria di Pamina da Die Zauberflöte), Léon Boëllmann (Toccata_Final dalla Suite Gothique opera 25). Paolo Tarizzo, diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Torino, dal 2016 è organista titolare della chiesa e dell'oratorio di San Filippo Neri. Al Politecnico di Torino ha conseguito il titolo di Philosophiae Doctor con una tesi di dottorato in acustica fisica. Si è esibito in festival prestigiosi come MITO Settembre Musica, nella stagione concertistica dell'Accademia Perosi di Biella, all'Orgel Park di Amsterdam, al Modena Organ Festival, al Teatro Vivaldi e nella stagione concertistica dell'Unione Musicale di Torino. Cristina Mosca ha conseguito la laurea magistrale in Canto col massimo dei voti e menzione al Conservatorio "Vivaldi" di Alessandria. Ha cantato in diverse serate Lions di Alessandria e Torino con formazioni da camera. Ha collaborato con teatri di provincia e cantato per diverse rassegne al Teatro Vittoria e al Teatro Marchesa, all'Educatorio della Provvidenza e al Teatro Crocetta di Torino. Ha interpretato innumerevoli ruoli operistici, spaziando da Mozart a Puccini, da Nino Rota a Giuseppe Verdi, da Paisiello a Poulenc.

LE ULTIME TAPPE A TONENGO DI MAZZÈ E CORIO

Sabato 11 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Tonengo di Mazzè sarà la volta dell'Antologia organistica con Stefano Marino. Domenica 12 luglio alle 16 nella parrocchiale di San Genesio martire a Corio si esibiranno l'organista Silvano Rodi e il virtuoso della cornamusa Fabio Rinaudo nel concerto "Il soffio del vento, Racconti in musica dalla Francia, dall'Italia e dall'Irlanda".

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Dopo aver operato costantemente in smart working e aver contribuito a fronteggiare l'emergenza Covid-19 con una donazione al Comune, il Consiglio direttivo dell'associazione culturale Sën Gian di Luserna San Giovanni riparte con le iniziative patrocinate dalla Città Metropolitana di Torino.

È in programmazione una mostra estiva sul tema "Carbonaie e Carbonai: Storie di un antico mestiere delle nostre Valli". La mostra verrà allestita in via Beckwith a Luserna San Giovanni nel tratto che sfocia nella piazza XVII febbraio e sarà inaugurata la mattina di sabato 4 luglio alle 11, alla presenza delle autorità locali e dei responsabili degli enti che hanno contribuito alla sua organizzazione, tra cui il Museo regionale dell'Emigrazione di Frossasco e il Museo Etnografico del Pinerolese. L'inaugurazione avverrà durante il consueto mercato rionale. Nell'arco della giornata sono previsti i contributi dell'associazione Hari che pubblica "L'Ora del Pellice" e dell'associazione "Musicainsieme", organizzatrice della Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice. In serata, a partire dalle 18, aperitivo in piazza XVII Febbraio, con prenotazione telefonando a Manuela Campra al numero 348-7933644 o alla Ferramenta Malan di via I maggio a Luserna San Giovanni allo 0121-909310, oppure ancora a Tullio Parise al 348-0382734. Alle 21, su proposta di Musicainsieme", in piazza XVII febbraio si terrà il concerto "Paris qui chante", con il cantante Alessandro Cora e il pianista Gilberto Bonetto, che apriranno la rassegna "Samedi et dimanche avec la français, la musique et le chant". Domenica 5 luglio la mostra "Carbonaie e Carbonai: Storie di un antico mestiere delle nostre Valli" sarà visitabile dalle 10 alle 18.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

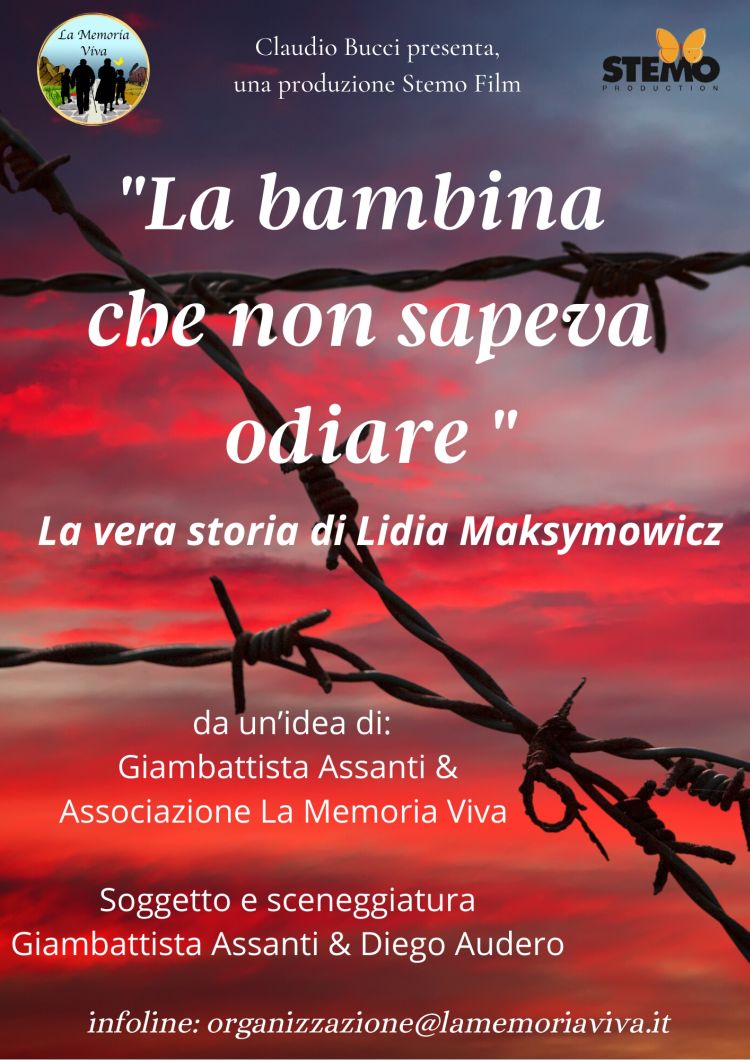

Nel piccolo paese di Introd, in Val d'Aosta, che negli anni '80 e '90 Papa Giovanni Paolo II scelse più volte per le vacanze estive, Eleonora, una giornalista di un importante quotidiano nazionale, cerca di chiudere un pezzo giornalistico su Karol Wojtyla e sul suo profondo legame con le montagne, in occasione del centenario della nascita. Ad Introd la cronista viene in contatto con l'associazione culturale piemontese Memoria Viva che raccoglie nella sua banca dati decine di storie di sopravvissuti all'Olocausto. Incuriosita, Eleonora sofferma la sua attenzione sulla vicenda di Lidia Maksymowicz, oggi elegante signora ottantenne che vive a Cracovia. Inizia così il film "La bambina che non sapeva odiare" del regista Giambattista Assanti che uscirà nel gennaio 2021 ma che sarà presentato alla stampa sabato 4 luglio alle 16 al castello di Castellamonte, per iniziativa del Club Turati, presieduto dal senatore Eugenio Bozzello. La lavorazione del film è iniziata a marzo e l'anteprima è prevista per il 27 gennaio 2021 a Roma e a Cracovia. All'incontro di sabato 4 luglio a Castellamonte saranno presenti il produttore Claudio Bucci, il regista Giambattista Assanti e l'attrice e ambasciatrice de La Memoria Viva Daniela Fazzolari. Per ragioni logistiche dovute alle normative per la prevenzione del Covid-19, è necessario che i giornalisti confermino la loro presenza con un messaggio su whatsapp al numero 348-5208216. La Città Metropolitana di Torino ha concesso il suo patrocinio all'evento, in considerazione del grande valore della testimonianza di Lidia Maksymowicz, raccolta da Assanti nel corso dell'intervista che il regista ha deciso di trasformare in un vero e proprio film.

TESTIMONIARE L'ORRORE DI AUSCHWITZ

Nel 1942 Lidia Maksymowicz, a soli due anni venne rinchiusa nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, dove il dottor Mengele, meglio conosciuto come "l'angelo della morte", effettuava i suoi folli esperimenti sui bambini ebrei. La madre, costretta a partecipare a una marcia della morte, promise e giurò alla bambina che un giorno sarebbe tornata a prenderla. Lidia, come tutti i prigionieri di Auschwitz, fu liberata nel gennaio del 1945 dai soldati sovietici e fu data in adozione a una famiglia polacca. Visse la sua gioventù immaginando che la madre fosse scomparsa in una marcia della morte. Ma un giorno, nel 1962, qualcuno bussò alla sua porta...

Il film racconta l'incontro di due donne molto diverse, attraverso l'intervista intensa e piena di commozione che Lidia farà ad Eleonora in un giorno d'autunno a Cracovia. Lidia racconta gli aspetti più incredibili e misconosciuti di ciò che avvenne ad Auschwitz per mano di Joseph Mengele, dalla cui follia si salvò miracolosamente. È il racconto di un orrore indicibile, ma è anche una grande storia di coraggio e di amore tra una figlia e una madre, che il destino farà ritrovare dopo venti anni di separazione.

Eleonora rientra in Italia diversa e con una maggiore consapevolezza storica e umana di tutto quello che accadde nell'inferno di Auschwitz, mentre Lidia conserverà di quell'intervista un grande e personale monito per le nuove generazioni.

"Se dovessi vivere pensando a odio e vendetta farei danno a me stessa e alla mia anima, io sarei quella malata...l'odio ucciderebbe anche me. Il compito che mi sono data sino a quando vivrò e' quello di parlare di quanto mi è successo. Soprattutto ai giovani, perché non permettano mai più una cosa del genere".

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Per 24 anni giovani provenienti da numerosi paesi del Vecchio Continente si sono incontrati a cavallo tra le Valli di Lanzo e di Susa, in occasione della manifestazione "Eurolys" organizzata dal Comitato Colle del Lys, con il patrocinio della Comunità europea, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e con la collaborazione di numerosi Comuni del territorio metropolitano. L'esperienza di incontro, conoscenza e confronto tra decine di giovani europei dai 16 ai 25 anni quest'anno non sarà possibile, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, ma questo non significa che il Comitato Colle del Lys abbia rinunciato alla commemorazione delle vicende della guerra di Liberazione che ebbero come teatro luoghi cari alla memoria di ogni sincero democratico.

Domenica 5 luglio, con le dovute prudenze, al Colle del Lys si onorerà a partire dalle 10 del mattino la memoria dei 2024 caduti per la libertà nelle Valli di Susa, Lanzo, Sangone e Chisone. Finalmente, la commemorazione non sarà affidata solo alle maratone web di video e documenti sulla Resistenza, che comunque hanno aiutato gli italiani a celebrare degnamente il 25 Aprile e il 2 Giugno. La commemorazione sarà ancora una volta l'occasione per una riflessione sulle cause dell'ultimo conflitto mondiale, sulla liberazione del continente dalle dittature, sull'importanza e sul ruolo dell'Unione Europea, sulle nuove identità, sui valori costituzionali e sul senso della cittadinanza europea.

I GIOVANI SCOPRONO I SENTIERI DELLA RESISTENZA

Vista l'impossibilità di realizzare in sicurezza Eurolys secondo la formula ormai consolidata, si proporranno ai giovani camminate sui sentieri della Resistenza, rilanciando l'invito di Piero Calamandrei: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani". Oltre a camminare, lungo i percorsi, sabato 4 luglio i giovani si prenderanno cura dei sentieri, in particolare di quello che porta alla base partigiana "Non si vede", poco nota e di fatto di difficile accesso. Venerdì 3 luglio andranno a onorare i caduti della strage nazifascista seppelliti nella fossa comune e l'escursione toccherà il colle della Portìa. Per prenotare la partecipazione individuale o di gruppo alle escursioni si può scrivere a segre@colledellys.it oppure chiamare i numeri telefonici 011-9532286 e 339-6187375.

La commemorazione del 5 luglio rinuncerà al concerto, alle fiaccolate del sabato sera, alle competizioni sportive e al mercato delle tipicità locali della domenica, mettendo al centro dell'attenzione la memoria dei caduti, partigiani e civili, delle quattro valli. La Protezione civile di Valmessa collaborerà per garantire il rispetto degli obblighi di distanziamento. Davanti al Giardino della Resistenza e della Pace il trombettiere della banda di Mompantero intonerà "Bella ciao" davanti ai rappresentanti delle istituzioni e delle sezioni ANPI e a tutti coloro che vorranno condividere un'occasione di memoria a 75 anni dalla fine della lotta di Liberazione.

Verrà ricordata la strage del 2 luglio 1944 e saranno letti i nomi dei 32 partigiani della 17a Brigata Garibaldi "Felice Cima" uccisi dai nazifascisti. Si porteranno le corone alla torre monumento progettata dal comandante partigiano Franco Berlanda, eretta 65 anni fa e dedicata ai soli caduti della Brigata Garibaldi, diventata nel 1977 il monumento unitario dei 2024 caduti delle quattro valli: 718 della Val di Susa, 704 delle Valli di Lanzo, 422 della Val Sangone e 180 della Val Chisone.

IL DOCUMENTO D'INTENTI DEDICATO AL VALORE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Seguirà la lettura del documento d'intenti, proposto da Comitato Colle del Lys e ANPI provinciale, solitamente discusso e votato dai rappresentanti delle istituzioni nell'assemblea che precede la manifestazione. Quest'anno si è chiesto di approvarlo a distanza e sarà letto da Maria Grazia Sestero, Presidente dell'ANPI provinciale. Il documento 2020 riflette sul tema della sanità, perché fin dall'inizio della guerra di Liberazione l'assistenza medica fu una questione di vitale importanza per il movimento partigiano, indispensabile per curare non soltanto le ferite da arma da fuoco, ma anche le fratture, le infezioni e le affezioni contagiose. In condizioni di assoluta emergenza, la Resistenza realizzò il valore della salute come diritto personale e al tempo stesso interesse collettivo, rappresentato dalla Costituzione repubblicana nell'articolo 32. Per questo al Colle del Lys si ribadirà l'impegno a mettere in pratica il dettato costituzionale, così che, anche nelle drammatiche circostanze imposte dall'epidemia, sia davvero riconosciuto a tutti il pieno diritto-dovere alla salute "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Parte dagli impegni richiamati da questo documento l'invito al dottor Oscar Bertetto, direttore della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, ad essere l'oratore ufficiale nella commemorazione.

UN OCCASIONE PER VISITARE L'ECOMUSEO E IL PARCO NATURALE

In occasione della commemorazione sarà possibile visitare l'Ecomuseo della Resistenza, nell'edificio in cui ha sede il Parco del Colle del Lys e in cui la Città Metropolitana sta rifinendo alcuni lavori. Dallo scorso anno un nuovo allestimento favorisce la comprensione dell'importanza del parco anche dal punto di vista naturalistico.

Al Colle del Lys la resilienza è stata dimostrata sia dagli uomini durante la Seconda Guerra Mondiale che dalla natura nel corso dei secoli. La ristrutturazione, l'ampliamento e il riallestimento del fabbricato che a suo tempo la Provincia aveva concesso in uso al Comitato della resistenza sono stati progettati e realizzati grazie alla professionalità e all'impegno dei tecnici delle Direzioni Sistemi naturali e Azioni integrate con gli Enti locali della Città Metropolitana di Torino. I locali ristrutturati illustrano, grazie a una serie di pannelli e a alcune teche con animali imbalsamati, le peculiarità storiche e naturalistiche del luogo.

La sede del Parco del Colle del Lys è stata concepita come punto di riferimento culturale e ambientale per i molti cittadini che nei fine settimana frequentano il Colle del Lys, ma anche come occasione di importanti attività didattiche rivolte alle scuole. Nella sala dedicata all'ambiente del Parco sono illustrate le principali caratteristiche dell'ecosistema locale, della flora e della fauna che popolano il territorio.

UN PARCO IN VIA DI RINATURALIZZAZIONE

Il Parco del Colle del Lys è nato nel 2004 per volontà dell'allora Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana. L'area attualmente gestita dall'Ente di area vasta si estende su di una superficie di 360 ettari a cavallo tra la Valle di Susa e la Valle di Viù, salendo dai 1000 metri di quota del santuario della Madonna della Bassa ai 1600 metri della cima del Monte Arpone. I terreni sono quasi totalmente di proprietà della Città Metropolitana.

Fino alla fine del 1800, il paesaggio mostrava un mosaico di elementi: campi terrazzati, coltivati a patate e segale, frutteti, distese di pascoli, boschi intensamente sfruttati per la produzione di legna e castagne, piccole baite abitate tutto l'anno. L'impronta umana era forte e tangibile e tutto era organizzato in funzione della sopravvivenza degli abitanti locali.

Oggi il Parco ha ripreso un aspetto più naturale: vaste pietraie si alternano a foreste di conifere, in particolare di larice e pino nero, nate dai rimboschimenti artificiali effettuati intorno al 1920 per contrastare l'eccessivo sfruttamento del passato. Il piano di gestione selvicolturale elaborato negli anni scorsi ha lo scopo di riportare il Parco alla vegetazione spontanea, in cui prevalevano un tempo le latifoglie, come il frassino, il tiglio e l'acero. Nel sottobosco crescono già oggi spontaneamente giovani faggi, aceri di monte, frassini, sorbi e maggiociondoli, specie tipiche di queste quote, che saranno favorite dagli interventi di gestione che il Parco porterà avanti nei prossimi anni. Le radure, un tempo più ampie e pascolate, tendono a sparire, poiché colonizzate da nuovi cespugli e piccoli alberi. In primavera mostrano belle fioriture di genziane, gigli e orchidee e rappresentano un ambiente importante per le parate nuziali dei galli forcelli e per la riproduzione di una miriade di insetti, fra cui splendide farfalle. Il Colle intercetta un'importante rotta migratoria utilizzata nei periodi di passo dagli uccelli, in particolare dai rapaci, per spostarsi da Nord a Sud e viceversa. Di particolare interesse l'aspetto geologico, per la presenza delle rocce peridotiti del Massiccio ultrabasico di Lanzo, che nel giro di alcuni milioni di anni hanno costituito le pietraie che caratterizzano il paesaggio e ricoprono i pendii, dando vita a un panorama unico al mondo.

L'area protetta è segnata da un'antica rete di sentieri e di mulattiere, una volta utilizzata per gli spostamenti quotidiani da una frazione all'altra e divenuta strategica per le azioni di resistenza al nazifascismo della 17ª Brigata Garibaldi "Felice Cima" che, dal 1943 al 1945, fece del Colle la propria base. La Resistenza e il feroce rastrellamento nazifascista del 2 luglio 1944 sono rievocati dalla torre del piazzale del colle, dal giardino della Resistenza e della Pace tra i popoli, dalla lapide sulla fossa comune e da numerose bacheche.

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

L'edizione 2020 del circuito musicale Organalia, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, prosegue con gli appuntamenti a Strambino e Moncalieri, applicando il protocollo di prevenzione anti Covid-19 stabilito dalle autorità per l'accesso alle chiese. Venerdì 26 giugno alle 21 il terzo appuntamento della stagione 2020 segnerà il ritorno di Organalia a Strambino, nella chiesa parrocchiale barocca dedicata ai Santi Michele e Solutore. Il concerto sarà interamente dedicato a padre Davide da Bergamo, esponente del mondo musicale del Risorgimento italiano, organista, compositore, religioso dell'ordine dei Frati Minori Osservanti. Amico di Donizetti, padre Davide da Bergamo fu molto celebrato in vita. Le sue esibizioni all'organo erano così seguite dal popolo da dover rendere necessario, in alcuni casi, l'intervento della forza pubblica per contenere le folle che volevano ascoltarlo. Autore di oltre 2000 composizioni, riflesse nelle sue opere lo spirito operistico tipico del Risorgimento, che aveva influenzato anche la musica sacra. La sua produzione comprende anche alcune composizioni per banda. A Strambino l'Arsnova Wind Orchestra diretta da Fulvio Creux, già direttore della Banda dell'Esercito italiano, eseguirà brani per musica militare scritti dal frate bergamasco e adattati dall'organista e compositore santhiatese Arturo Sacchetti, premio Organalia alla carriera 2019. Alla consolle dell'organo costruito dai Fratelli Serassi nel 1808, rivisto nel 1865 e restaurato lo scorso anno dall'organaro torinese Marco Renolfi, siederà l'organista pesarese Luca Scandali, che eseguirà brani come la Sinfonia marziale in Re maggiore, l'Elevazione in Re minore e la "Sinfonia col tanto applaudito inno popolare".Venerdì 3 luglio alle 21 nella Insigne Collegiata Santa Maria della Scala a Moncalieri debutterà invece l'Ensemble Didone Abbandonata, di cui fanno parte i giovani musicisti piemontesi Davide Stefanelli all'organo, Francesco Olivero alla tiorba e al liuto e il controtenore Danilo Pastore. Il programma, intitolato "Sicut lilium: amor sacro e amor profano" proporrà al pubblico brani di autori vissuti a cavallo tra il XVI e il XVII secolo: Francesco Cavalli, Giovanni Paolo Cima, Sigismondo D'India, Girolamo Frescobaldi, Johann Hieronymus Kapsberger, Athanasius Kircher, Stefano Landi, Claudio Monteverdi e Michelangelo Rossi. L'Ensemble Didone Abbandonata è nato nel 2015 dall'unione di tre giovani musicisti affermati nell'ambito della musica antica, accomunati dal desiderio di esplorare il repertorio musicale del '600 e '700. Ciascuno di loro si è distinto con il proprio strumento partecipando a progetti musicali con orchestre nazionali e internazionali nell'ambito di festival italiani ed europei e collaborando con celebri musicisti. L'Ensemble ha un vasto repertorio, che spazia dalla musica da camera della prima metà del Seicento agli albori del periodo classico, con un organico a geometria variabile.

I CONCERTI DI LUGLIO NELLE VALLI DI LANZO E NEL CANAVESE

Il quinto concerto di Organalia 2020 è in programma sabato 4 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Martino a Mezzenile. L'organista Paolo Giacone eseguirà brani di Bach.

Domenica 5 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Nicola vescovo ad Ala di Stura l'organista Paolo Tarizzo e la soprano Cristina Mosca proporranno il "Pomeriggio d'estate", con musiche di Boëllmann, Vavilov, Luzzi, Verdi, Liszt, Bossi, Bonnet, Purcell, Händel.

Sabato 11 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi a Tonengo di Mazzè sarà la volta dell'Antologia organistica con Stefano Marino.

Domenica 12 luglio alle 16 nella parrocchiale di San Genesio martire a Corio si esibiranno l'organista Silvano Rodi e il virtuoso della cornamusa Fabio Rinaudo nel concerto "Il soffio del vento, Racconti in musica dalla Francia, dall'Italia e dall'Irlanda".

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale Internet www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Nell'estate 2020 chi frequenterà il Parco Nazionale Gran Paradiso non dovrà rinunciare agli appuntamenti culturali perché torna Gran Paradiso Dal Vivo, il festival del Teatro in Natura, ideato e promosso dal Parco , con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, la collaborazione dell'Atl Turismo Torino e Provincia e il contributo delle Unioni Montane Gran Paradiso e Valli Orco e Soana e della Fondazione CRT.

Il festival è stato presentato stamani a Palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede storica della Città Metropolitana.

Alla rassegna affidata a Compagni di Viaggio e diretta da Riccardo Gili, partecipano artisti e compagnie provenienti da tutta Italia e anche dal Madagascar.

L'emergenza sanitaria non ha fermato un festival che si svolge completamente nell'ambiente naturale dal 27 giugno al 19 luglio, proponendo 10 spettacoli ad Alpette, Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.

Tre le sezioni: "TeatroNatura" - asse portante delle precedenti edizioni, con gli spettacoli della Compagnia O Thiasos TeatroNatura diretta da Sista Bramini, "Senza quinte e sipario" negli spazi del parco senza la necessità di una sala teatrale, "Questo parco è uno spettacolo!", con eventi pensati per un pubblico di famiglie.

Si comincia sabato 27 giugno alle 16,30 al Parco Avventura Le vie del lupo nell'area camper Nusiglie a Locana, con lo spettacolo "Grande Foresta" di Inti, nel quale la compagnia pugliese presenta la storia di un villaggio in un qualunque sud d'Italia, dove gli alberi scompaiono e – con loro – anche chi li abita, uomini e lupi.

Per informazioni: www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo, telefono 348-2450340, e-mail granparadisodalvivo@cdviaggio.it

La cartella stampa completa di Gran Paradiso Dal Vivo è scaricabile al seguente link

https://drive.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/drive/u/0/folders/1liHX52fuPQZgB7gaZy9Zg53ahZZSN4ep

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

L'edizione 2020 del circuito musicale Organalia, patrocinato e sostenuto dalla Città Metropolitana di Torino, propone quattro concerti a Nole, Romano Canavese, Strambino e Moncalieri, applicando il protocollo di prevenzione anti Covid-19 stabilito dalle autorità per l'accesso alle chiese. Sono previste la sanificazione dei luoghi di culto prima e dopo i concerti, la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, l'obbligatorietà della mascherina per tutta la durata del concerto. Nel caso in cui uno spettatore ne fosse sprovvisto, l'organizzazione di Organalia fornisce gratuitamente la mascherina. All'ingresso ogni spettatore è invitato ad utilizzare il gel igienizzante e ad occupare il posto segnalato, secondo i criteri del distanziamento sociale, così come previsto per le funzioni religiose. Al termine del concerto il pubblico sarà invitato ad uscire ordinatamente evitando gli assembramenti.

A causa delle previsioni meteo non positive, il primo concerto, in programma giovedì 18 giugno alle 21 all'esterno del santuario campestre di San Vito martire a Nole, è stato spostato nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire. La serata dedicata alla musica del XVII secolo è inserita nel programma delle manifestazioni in onore del patrono e segna il debutto nel circuito di Organalia dell'ensemble "Accademia degli Umoristi", formato dai flautisti Susanne Geist e Giulio De Felice, dai trombonisti Stefano Cicerone e Alessandro Lione, dal tiorbista Francesco Olivero e dall'organista Matteo Cotti. Il nome del gruppo richiama l'Accademia seicentesca romana, di cui fecero parte letterati del calibro di Guarini, Tassoni e Marino. Il concerto è dedicato al compositore veneziano Dario Castello, vissuto tra il 1602 e il 1631, con una serie di, in cui si potranno ascoltare i flauti dolci, i tromboni, la tiorba, il liuto e l'organo portativo che per l'edizione 2020 è fornito dall'organaro biellese Alessandro Rigola.

Il secondo concerto si terrà sabato 20 giugno alle 21 nella parrocchiale dei Santi Pietro e Solutore a Romano Canavese. L'Accademia del Ricercare, ensemble blasonato e ospite fisso del cartellone di Organalia, proporrà una serata dedicata alla Cantata Italiana del Seicento. Il maestro Pietro Busca dirigerà undici musicisti: Enrico Negro (tromba barocca), Silvia Colli e Francesco Bergamini (violini), Manuel Staropoli e Luisa Busca (flauti), Elena Saccomandi (viola), Antonio Fantinuoli (violoncello), Gualtiero Marangoni (violone), Marco Tempesta (trombone), Ugo Nastrucci (tiorba e chitarra barocca), Claudia Ferrero (organo e clavicembalo). Insieme ai cantanti Mauro Borgioni, Paola Valentina Molinari, Lucia Cortese, Enrico Bava, Gianluigi Ghiringhelli e Luca Ronzitti l'Accademia di Ricercare si cimenterà con le composizioni di Alessandro Stradella (1639-1682), tra le quali la Cantata per le anime del Purgatorio "Esule dalle sfere", la Sinfonìa avanti il Barcheggio e la Cantata "Chi resiste al Dio bendato".

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale Internet www.organalia.org o scrivere a info@organalia.org

- Dettagli

- Categoria: Cultura

Cultura

Riaprono al pubblico sabato 13 e domenica 14 giugno l'Abbazia e il Museo Archeologico di Novalesa che, prima dell'emergenza Covid-19, facevano registrare oltre 20.000 visitatori l'anno.

In questi giorni, si sta lavorando - d'intesa con la Città Metropolitana di Torino, proprietaria del suggestivo complesso storico e religioso - per adeguare gli spazi alle regole di prevenzione e consentire nuovamente le visite in sicurezza.

Il Museo è ad ingresso libero contingentato nel mese di giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16, mentre dal 1 luglio al 15 settembre l'orario mattutino sarà immutato e quello pomeridiano sarà esteso dalle 14,30 alle 17,30.

L'Abbazia prevede visite solo su prenotazione e per gruppi al massimo di 10 persone.

Nei fine settimana di giugno a partire da sabato 13 le visite sono possibili il sabato e la domenica alle 10,30 e alle 11,30, mentre dal 1 luglio al 15 settembre si svolgono dal lunedi al venerdì alle 10,30 e alle 16 e nel mese di agosto dal lunedi al venerdì alle 10,30, alle 15,30 e alle 16. Nei fine settimana di agosto gli orari delle visite sono le 10,30, le 11,30, le 15,30 e le 16.30. Il giovedì il complesso abbaziale è sempre chiuso.

Nei mesi di chiusura al pubblico, l'Abbazia e anche il paese di Novalesa sono stati protagonisti di un cortometraggio intitolato "Sant'Eldrado 2020, la processione che non c'è" realizzato dalla Direzione Comunicazione della Città Metropolitana di Torino e selezionato per la prima edizione del festival cinematografico "Sacrae Scenae" dedicato alle devozioni popolari.

Il filmato - online sul canale YouTube della Città Metropolitana al link https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=UF0mRYib31c - ha la durata di 14' e propone le testimonianze del priore dell'Abbazia padre Marco Mancini, del direttore del centro culturale diocesano di Susa don Gianluca Popolla, del parroco di Novalesa don Luigi Crepaldi, del presidente dell'Associazione Segusium Germano Bellicardi e di Battistina, arzilla abitante di Novalesa che recita in francoprovenzale una storica preghiera al santo protettore Eldrado.

- Dettagli

- Categoria: Cultura