Parchi e riserve naturali

Nella tarda serata di giovedì 6 aprile un incendio è scoppiato nella Riserva del Lago Borello, che si trova in prossimità del centro abitato di Oulx. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Aib e l’incendio è stato domato.La Riserva naturale dello Stagno di Oulx è stata anche negli anni passati soggetta a incendi . Per questa ragione la Città metropolitana di Torino a scopo cautelativo ogni autunno effettua attraverso una convenzione con il Consorzio Forestale alta Val Susa interventi di sfalcio dei canneti in prossimità delle case per definire una fascia tagliafuoco di protezione, anche se i terreni sono prevalentemente di proprietà privata o, in alcuni casi di proprietà comunale.

Nel corso di venerdì 7 aprile i tecnici del Dipartimento Ambiente metropolitano effettueranno un sopralluogo per verificare i danni.

Il Lago Borello, che fa parte dei Siti di Importanza comunitaria (Sic) previsti dalla Direttiva Habitat emanata dall'Unione Europea ha una genesi curiosa: si è formato a partire dal 1860 quando da una torbiera situata nel comune di Oulx, in alta Valle di Susa, vennero prelevate grandi quantità di materiale necessario alla costruzione della Galleria del Frejus. La depressione creatasi nel terreno in seguito all'estrazione fu colmata in breve tempo dalle acque delle sorgenti poste alla base del vicino monte Cotolivier e il piccolo lago è stato ben presto colonizzato da piante e animali tipici delle zone umide.

Tra gli steli delle canne di palude che circondano lo specchio d'acqua si sono insediati alcune specie vegetali oggi rare in tutto l'arco alpino come una piccola orchidea dai fiori bianchi, la gramigna liscia, l'aglio romano, il giunco nero delle paludi; il bosco circostante composto da betulle e pini silvestri si arricchì di esemplari di frangola e salice strisciante. Le acque del lago divennero rifugio per una ricca popolazione dell'oramai rarissimo gambero di fiume, per numerosi uccelli acquatici stanziali e di passo, per variopinte libellule tra cui la rara Sympetrum vulgatum, che oggi soltanto qui, in Italia, trova le condizioni idonee per riprodursi.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

È entrata nel vivo la realizzazione del programma di interventi di rimboschimento nelle aree dei Comuni di Mompantero e Caselette percorse dal fuoco nel corso dei devastanti incendi dell’ottobre 2017 (Mompantero) e del marzo 2021 (Caselette). Lo stato di avanzamento degli interventi, finanziati sulla Missione 2 del PNRR, è stato illustrato venerdì 17 marzo nel corso di una conferenza stampanella Sala Giunta dell’Unione Montana Valle Susa. Erano presenti il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il responsabile della Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana di Torino, il Presidente dell’Unione Montana e Sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri, il Sindaco di Mompantero, Davide Gastaldo.

L’obiettivo principale del progetto è di recuperare le aree danneggiate dagli incendi negli ultimi 5 anni, in parte già interessate da lavori selvicolturali di messa in sicurezza e asportazione delle piante morte, con interventi di ricostituzione attiva, che consistono nella messa a dimora di circa 90.000 pianticelle di specie arboree e arbustive adatte ai luoghi o nella eventuale semina, in modo da recuperare la naturalità, la biodiversità e i processi ecologici legati agli ecosistemi forestali danneggiati in modo irreversibile dall’incendio. Il progetto è inoltre finalizzato alla riduzione dei rischi idrogeologici. Il passaggio del fuoco ha interrotto in vaste aree la continuità della copertura arborea, per cui occorre ricostituire le connessioni perdute, ricreando condizioni ecologiche funzionali e strutturali complesse, aumentando la biodiversità e dando ospitalità al maggior numero possibile di esseri viventi.

LE AREE INTERESSATE

A Mompantero l’area boscata percorsa dal fuoco nel 2017 si trova al confine con i territori dei Comuni di Venaus e Novalesa ad un’altitudine che varia dai 1200 metri ai 1750 di Punta Bosconero ed è percorsa dalla strada militare che conduce al Forte Pampalù. A Caselette la zona di intervento sul monte Musinè ha un clima xerotermico, ovvero con temperature più elevate rispetto alle aree circostanti, con una vegetazione costituita da boschi e praterie aride. Si tratta della più importante oasi xerotermica del Piemonte, con ricchissima fauna di invertebrati. L’area, ad un’altitudine tra i 420 e i 600 metri, è stata percorsa da un grande incendio nel marzo 2021.

LE ATTIVITÀ PREVISTE

Il progetto di rimboschimento ha previsto un’attività di preparazione dei terreni, con il decespugliamento della vegetazione erbacea, l’asportazione di porzioni di piante morte ancora presenti in loco, una lavorazione andante del terreno con attrezzi manuali su una superficie di circa 1metro quadrato per ogni piantina da mettere a dimora, con dissodamento del terreno per una profondità di almeno 20-30 centimetri. Al termine dei lavori preparatori le aree di messa a dimora si presentano come piazzole, ripulite dalla vegetazione spontanea e da residui di legno a terra, con il terreno spietrato e lavorato. Le pietre rimosse vengono risistemate intorno ad ogni singola piazzola, a formare una specie di cordolo, a partire dal lato di valle, in modo da creare piccole barriere allo scorrimento dell’acqua.

La messa a dimora delle piante viene effettuata durante il periodo di riposo vegetativo invernale, in modo da massimizzare le possibilità di attecchimento. Le buchette in cui vengono sistemate le piante devono avere profondità e larghezza adeguate ad ospitare comodamente l’intera zolla radicale o pane di terra. Una volta scavata la buca si lavora il terreno sul fondo, in modo da agevolare l’approfondimento delle radici nel terreno. Sul fondo della buchetta viene posizionato un idroritentore, ovvero una sostanza chimico-minerale a base di poliacrilamide, in grado di migliorare le caratteristiche del terreno, riducendo gli stress idrici delle piante e migliorandone l'attecchimento. Nelle zone difficilmente accessibili si valuta la semina di specie pioniere.

LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE MESSE A DIMORA

(cifre riferite al progetto iniziale presentato sulla Missione 2 del PNRR, poi incrementate)

Mompantero

Specie arboree Specie arbustive

Pinus sylvestris (12872 piantine) Ligustrum vulgaris (3218 piantine)

Abies alba (6436) Crataegus monogyna (3218)

Acer pseudoplatanus/opalus 6436 Viburnum lantana 3218

Populus tremula 6436 Amelanchier ovalis 3218

Fraxinus excelsior 9654 Prunus mahaleb 3218

Betula alba 3218

Sorbus aria 3218

totale 48270 piantine totale 16090 piantine

Caselette

Specie arboree Specie arbustive

Quercus petraea (1710 piantine) Ligustrum vulgaris (286 piantine)

Acer campestre (570) Crataegus monogyna (286)

Betula alba (857) Viburnum lantana (286)

Sorbus aria (857) Corylus avellana (286)

Prunus avium (286) Prunus mahaleb (286)

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

È entrata nel vivo la realizzazione del programma di interventi di rimboschimento nelle aree dei Comuni di Mompantero e Caselette percorse dal fuoco nel corso dei devastanti incendi dell’ottobre 2017 (Mompantero) e del marzo 2021 (Caselette).Il punto sullo stato di avanzamento degli interventi, finanziati sulla Missione 2 del PNRR, sarà fatto nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 17 marzo alle 10 nella Sala Giunta dell’Unione Montana Valle Susa, in via Trattenero 15 a Bussoleno. Alla conferenza stampa parteciperanno il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il responsabile della Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana di Torino, il Presidente dell’Unione Montana e Sindaco di Caselette, Pacifico Banchieri, il Sindaco di Mompantero, Davide Gastaldo.

I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati ad intervenire

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Domenica 26 febbraio dalle 9,30 alle 13 alla diga del lago di Arignano appuntamento con il plogging lento, una passeggiata ecologica durante la quale i volontari saranno impegnati a raccogliere i rifiuti trovati lungo il loro cammino. Lo scopo è quello di aiutare l'ecosistema della preziosa area umida, gli animali che lo popolano e la vegetazione intorno all’acqua. Il plogging è una pratica nata in Svezia che coniuga l'attività sportiva all'aria aperta, come il jogging, con la salvaguardia dell'ambiente. Il termine è infatti la fusione della parola svedese plocka upp (raccogliere) con l'inglese jogging. Ad Arignano se ne propone una versione lenta, in cui non è necessario correre ma basta camminare. La giornata è promossa nell'ambito del progetto Isola, finanziato attraverso il bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo. Organizzano l’evento la Città metropolitana di Torino, i Comuni di Arignano e Marentino e il Comitato per la Salvaguardia del Lago di Arignano, in collaborazione con Pro Natura Animali e Pro Loco di Arignano. Ai partecipanti si raccomanda di munirsi di abbigliamento caldo, scarponcini e acqua. Guanti e sacchetti saranno forniti dagli organizzatori. In caso di pioggia o neve l'appuntamento sarà rinviato al successivo sabato 4 marzo con le stesse modalità. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 368-7171811.

“ISOLA”, UN PROGETTO PER TUTELARE L’AMBIENTE DEL LAGO DI ARIGNANO

Un lago che recupera il suo equilibrio naturale, creando nella cittadinanza e negli amministratori locali una nuova consapevolezza sul suo valore ambientale e sulla necessità di tutelarlo, promuovendo una fruizione sostenibile e regolamentata. È con questi obiettivi che la Direzione Sistemi naturali della Città metropolitana di Torino ha partecipato con successo al bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo, candidando l’area del lago di Arignano ad un ulteriore sostegno finanziario per una serie di interventi già parzialmente previsti in un piano d’azione predisposto nell’ambito del progetto europeo Interreg MaGICLandascapes, di cui la Città metropolitana è stata partner. Il lago collinare di Arignano si trova ad una quindicina di chilometri da Torino ed è un avamposto isolato di quelle aree ad elevata naturalità che sono state riconosciute dalla Legge regionale 19 del 2009. Lo specchio d’acqua tra le colline ad est di Torino è stato individuato come Zona naturale di salvaguardia, in quanto è considerato la più importante area umida della collina torinese e un nodo importante della Rete ecologica della Regione Piemonte. L’area è inoltre inserita nella banca dati regionale delle Zone umide come lago artificiale e, per la parte a monte, come stagno-palude, configurandosi come core area della Rete ecologica provinciale individuata dal Piano territoriale di coordinamento PTC2 della Città metropolitana. Al progetto candidato sul bando Simbiosi 2022 partecipano otto soggetti di cui sei sono pubblici: la Città metropolitana di Torino-Direzione Sistemi Naturali come capofila, i Comuni di Arignano e Marentino, l’Istituto comprensivo statale Andezeno, l’Istituto di istruzione superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino, l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali. Due partner sono invece soggetti no profit: l’associazione regionale produttori apistici Piemonte AsproMiele e il Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano.

Gli obiettivi del progetto sono tre: l’aumento della naturalità del lago nella porzione delle acque superficiali, delle sponde e della porzione a Nord, la sensibilizzazione della popolazione e degli Enti sull’importanza della tutela del lago e dei suoi dintorni, la promozione di una fruizione e di un turismo sostenibili, grazie alla regolamentazione, alla vigilanza e all’educazione ambientale. L’aumento della naturalità viene perseguito grazie all’innalzamento del livello dell’acqua di circa 60 centimetri, in modo da permettere la differenziazione degli habitat, il mantenimento e rigenerazione degli habitat di palude (cariceti, giuncheti e canneti) e la rigenerazione dell’habitat delle acque profonde. È prevista la realizzazione di cinque stagni e pozze temporanee idonei alla riproduzione e al mantenimento degli anfibi. Sono previsti interventi di gestione della vegetazione invasiva e non autoctona, in particolare dell’Amorpha fruticosa e della Solidago gigantea, per le quali sono previste trinciature ripetute durante l’anno. La ricostruzione del cotico erboso viene perseguita tramite la semina di un miscuglio polifita, che consente di nutrire adeguatamente gli insetti imenotteri apoidei, i più noti dei quali sono le api. La messa a dimora di specie arbustive è prevista sia nelle porzioni di bordo che all’interno delle superfici boschive e comprende anche la collocazione di piante di antica gestione agricola, come gelsi e meli della cultivar tipica di Arignano. Lungo le sponde del lago saranno messi a dimora rizomi di cannuccia di palude e di piante acquatiche e di bordo umido. È infine prevista l’eradicazione della Carpa, mentre lungo le sponde saranno realizzati rifugi per le specie ittiche e di anfibi.

Grazie ad iniziative come il plogging lento e ad altri momenti formativi ed educativi, la popolazione locale verrà sensibilizzata sull’importanza della conservazione delle zone umide in quanto habitat di grande importanza per la biodiversità, la cui riduzione è una delle cause dell’accresciuto rischio di estinzione per molte specie di uccelli, anfibi, insetti e e vegetali. È prevista la creazione di un percorso didattico all’interno della Zona naturale di salvaguardia, con targhette e pannelli illustrativi degli habitat e delle specie di maggiore rilievo. La realizzazione del progetto produrrà ricadute economiche positive per le attività ricettive e le aziende agricole, comprese quelle apistiche, impegnate nella vendita diretta delle loro produzioni.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Un lago che recupera il suo equilibrio naturale, creando nella cittadinanza e negli amministratori locali una nuova consapevolezza sul suo valore ambientale e sulla necessità di tutelarlo, promuovendo una fruizione sostenibile e regolamentata. È con questi obiettivi che la Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino ha partecipato con successo al bando Simbiosi 2022 della Fondazione Compagnia di San Paolo, candidando l’area del lago di Arignano ad un ulteriore sostegno finanziario per una serie di interventi già parzialmente previsti in un piano d’azione predisposto nell’ambito del progetto europeo Interreg MaGICLandascapes, di cui la Città Metropolitana è stata partner.Il lago collinare di Arignano si trova ad una quindicina di chilometri da Torino ed è un avamposto isolato di quelle aree ad elevata naturalità che sono state riconosciute dalla Legge regionale 19 del 2009. “Lo specchio d’acqua tra le colline ad est di Torino è stato individuato come Zona naturale di salvaguardia, in quanto è considerato la più importante area umida della collina torinese e un nodo importante della Rete ecologica della Regione Piemonte. - sottolinea il Consigliere metropolitano Gianfranco Guerrini, delegato all’ambiente, ai parchi e alle aree protette - L’area è inoltre inserita nella banca dati regionale delle Zone umide come lago artificiale e, per la parte a monte, come stagno-palude, configurandosi come core area della Rete ecologica provinciale individuata dal Piano territoriale di coordinamento PTC2 della Città metropolitana”.

Al progetto candidato sul bando Simbiosi 2022 partecipano otto soggetti di cui sei sono pubblici: la Città metropolitana di Torino-Direzione Sistemi Naturali come capofila, i Comuni di Arignano e Marentino, l’Istituto comprensivo statale “Andezeno”, l’Istituto di istruzione superiore Gobetti Marchesini Casale Arduino, l’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali. Due partner sono invece soggetti no profit: l’associazione regionale produttori apistici Piemonte AsproMiele e il Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano.

Gli obiettivi del progetto sono tre: l’aumento della naturalità del lago nella porzione delle acque superficiali, delle sponde e della porzione a Nord, la sensibilizzazione della popolazione e degli Enti sull’importanza della tutela del lago e dei suoi dintorni, la promozione di una fruizione e di un turismo sostenibili, grazie alla regolamentazione, alla vigilanza e all’educazione ambientale.

L’aumento della naturalità sarà perseguito grazie all’innalzamento del livello dell’acqua di circa 60 centimetri, in modo da permettere la differenziazione degli habitat, il mantenimento e rigenerazione degli habitat di palude (cariceti, giuncheti e canneti) e la rigenerazione dell’habitat delle acque profonde. Verranno inoltre realizzati cinque stagni e pozze temporanee idonei alla riproduzione e al mantenimento degli anfibi. Sono previsti interventi di gestione della vegetazione invasiva e non autoctona, in particolare dell’Amorpha fruticosa e della Solidago gigantea, per le quali sono previste trinciature ripetute durante l’anno. La ricostruzione del cotico erboso sarà realizzata grazie alla semina di un miscuglio polifita, che consente di nutrire adeguatamente gli insetti imenotteri apoidei, i più noti dei quali sono le api. È prevista la messa a dimora di specie arbustive, sia nelle porzioni di bordo che all’interno delle superfici boschive. Verranno collocate anche piante arbustive e arboree di antica gestione agricola, come gelsi e meli della cultivar tipica di Arignano. Lungo le sponde del lago saranno messi a dimora rizomi di cannuccia di palude e di piante acquatiche e di bordo umido. È infine prevista l’eradicazione della Carpa, mentre lungo le sponde saranno realizzati rifugi per le specie ittiche e di anfibi.

Il Consigliere metropolitano Gianfranco Guerrini annuncia che “la popolazione locale sarà sensibilizzata sull’importanza della conservazione delle zone umide in quanto habitat di grande importanza per la biodiversità, la cui riduzione è una delle cause dell’accresciuto rischio di estinzione per molte specie di uccelli, anfibi, insetti e e vegetali“. Verrà creato un percorso didattico all’interno della Zona naturale di salvaguardia, con targhette e pannelli illustrativi degli habitat e delle specie di maggiore rilievo. Si prevedono anche eventi pubblici e formativi rivolti all’intera cittadinanza e attività di educazione ambientale all’aperto per gli allievi dell’Istituto comprensivo di Andezeno. La realizzazione del progetto produrrà ricadute economiche positive per le attività ricettive e le aziende agricole, comprese quelle apistiche, impegnate nella vendita diretta delle loro produzioni.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Con una lettera rivolta alla Regione Piemonte, Città metropolitana, i Sindaci di Ivrea, di Chiaverano, di Montalto Dora, di Cascinette di Ivrea, di Borgofranco d’Ivrea e per le associazioni agricole, i Presidenti di Confagricoltura e C.I.A. -non ha aderito invece Coldiretti - hanno sollecitato la conclusione dell’iter di istituzione del Parco dei 5 laghi con l’approvazione in Consiglio Regionale.Dopo gli incontri con le associazioni agricole che avevano manifestato perplessità circa l’istituzione del parco, soprattutto in merito al contenimento dei cinghiali, viene spiegato nella lettera, “è stato confermato che l’istituzione del Parco non comporterà nuovi vincoli territoriali poiché ricadente interamente su aree già individuate come SIC e Zona speciale di Conservazione facente parte della Rete Natura 2000 e come Oasi faunistica e già oggi inserite all’interno delle norme di tipo idrogeologico, paesaggistico ed urbanistico dei rispettivi comuni aderenti”.

La lettera precisa che l’istituzione del Parco non comporterà vincoli aggiuntivi rispetto alle attività agricole esistenti e che, per quanto concerne la gestione faunistica ed in particolare quella legata alla criticità della specie cinghiale, la Città metropolitana elaborerà un Piano di gestione faunistica che conterrà al suo interno le modalità di intervento e le collaborazioni con il settore venatorio locale “affinché gli interventi di contenimento già attualmente realizzati da ATC e selecontrollori vengano implementati nel nuovo sistema organizzativo per incrementarne l’efficacia insieme all’operatività degli agenti faunistici della Città metropolitana”.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

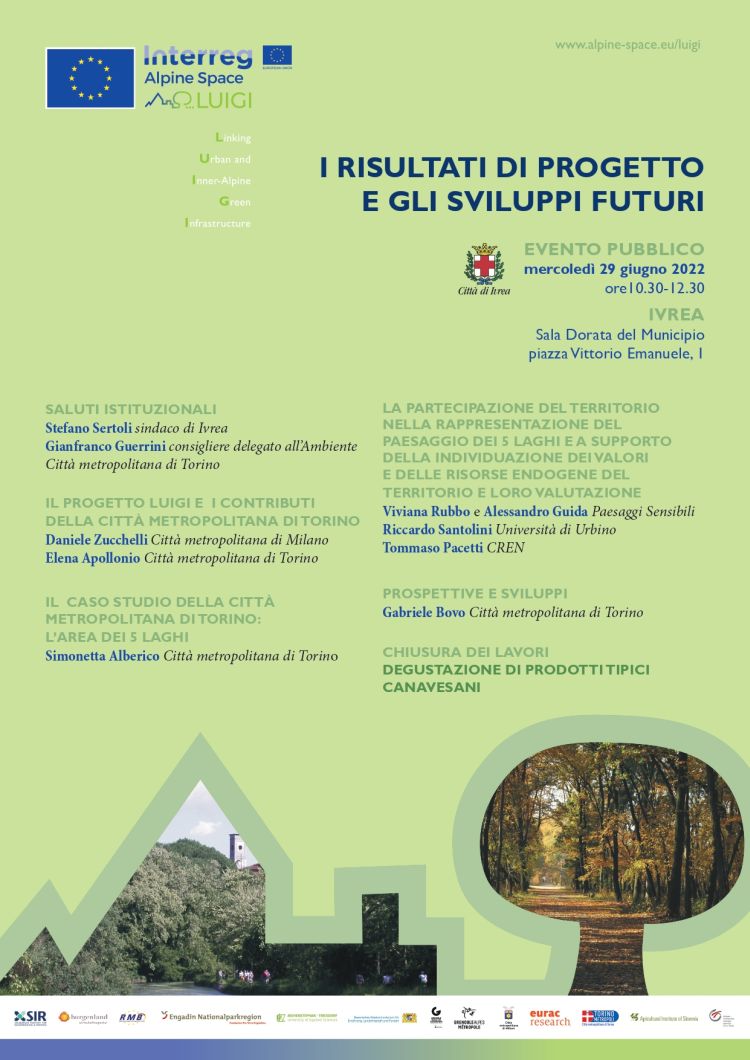

Fare il punto sui risultati e sugli sviluppi futuri del progetto LUIGIè lo scopo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 29 giugno alle 10,30 nella Sala Dorata del Municipio di Ivrea. Amministratori locali e metropolitani, funzionari della Città Metropolitana di Torinoe tecnici che, a vario titolo e con diverse competenze, hanno collaborato ai primi tre anni di attività si confronteranno sulle criticità incontrate e sulla presa di coscienza delle valenze ambientali ed ecologiche del territorio dei 5 Laghi d’Ivrea che LUIGI ha avviato nel territorio interessato al progetto europeo.

Il progetto Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, L.U.I.G.I. in acronimo, è stato ideato per valutare, conservare e valorizzare le infrastrutture verdi che possono favorire una connessione ecologica, economica e culturale tra territori rurali e urbani, favorendone l’arricchimento sociale ed economico. Quattordici partner istituzionali di Germania, Slovenia, Francia, Austria, Svizzera e Italia, tra i quali la Città Metropolitana di Torino, si sono impegnati a valorizzare in tutto l’arco alpino e nelle aree urbane che gli sono più vicine l'erogazione di servizi ecosistemici legati all'economia e alla cultura, coinvolgere e responsabilizzare i decisori politici locali e gli altri attori strategici, favorire e stimolare investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture verdi.

La Città Metropolitana di Torino ha scelto come come area pilota il Sito di interesse comunitario dei 5 Laghi di Ivrea, nei Comuni di Borgofanco d’Ivrea, Burolo, Cascinette d’Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora. Si tratta di un’area di 1.599 ettari dichiarata Zona speciale di conservazione nel 2016 e gestita dalla Città Metropolitana di Torino dal 2018. Grazie al progetto LUIGI l’analisi dei servizi ecosistemici garantiti dai 5 Laghi - oggi e in un auspicabile futuro – potrà essere affiancata da azioni di gestione e tutela condivise con tutti gli attori del territorio e con gli agricoltori, a cui spetta il compito di adottare pratiche colturali che garantiscano la salvaguardia e la produzione dei servizi ecosistemici.

L’incontro del 29 giugno si aprirà con i saluti istituzionali della Città di Ivrea e della Città metropolitana di Torino, affidati al Sindaco Stefano Sertoli e al Consigliere metropolitano delegato ai parchi e aree protette Gianfranco Guerrini. Si proseguirà con l’illustrazione del progetti e dei contributi della Città Metropolitana di Torino, affidata a Michele Zucchelli ed Elena Apollonio, responsabili del progetto LUIGI rispettivamente per la Città Metropolitana di Milano e per quella di Torino. Delle caratteristiche dell’area pilota dei 5 Laghi di Ivrea parlerà Simonetta Alberico, funzionaria della Città Metropolitana di Torino. Verrà poi affrontato il tema della partecipazione del territorio nella rappresentazione del paesaggio dei 5 Laghi e a supporto dell’individuazione dei valori e delle risorse endogene del territorio e della loro valutazione. Ne parleranno Riccardo Santolini, professore di ecologia all’Università di Urbino, Tommaso Pacetti, ingegnere ambientale presso il Centro di ricerche ecologiche naturalistiche, gli architetti Viviana Rubbo e Alessandro Guida dell’osservatorio indipendente Paesaggisensibili. Delle prospettive e degli sviluppi futuri del progetto Luigi parlerà Gabriele Bovo, responsabile della Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito Internet della Città Metropolitana di Torino alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti/progetto-luigi

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Nel marzo 2021 due giorni di devastanti incendi distrussero circa 500 ettari di bosco sul Monte Musinè, sia sul fronte di Almese che sul fronte verso Caselette e Alpignano.

Il tema della rigenerazione delle zone boschive andate a fuoco durante quei drammatici roghi è stato al centro dell'incontro tra il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, il dirigente della Direzione Sistemi Naturali Gabriele Bovo e il sindaco di Caselette Pacifico Banchieri.

"Per il progetto di rigenerazione la Città metropolitana aveva già assegnato a Caselette un contributo economico - spiega il vicesindaco metropolitano Suppo - ma ora vogliamo anche impegnarci sul prossimo bando forestazione che potrà contare sulle risorse del PNRR per dare a questo SIC una vera occasione di rinascita mediante interventi di riforestazione classica e di restoration ecology coinvolgendo le aree danneggiate dal fuoco e quelle umide degli stagni e dei laghi, di grande valore naturalistico ed ecosistemico".

Il sito di interesse comunitario del Monte Musinè in Valle Susa è uno dei più importanti tra i 21 SIC che la Città metropolitana di Torino ha in gestione: ha una superficie di 1518 ettari ed è compreso nel territorio dei Comuni di Almese, Caselette, San Gillio e Val della Torre, comprende interamente il Monte Musinè, i laghi di Caselette e il Lago Borgarino.

L’escursione altimetrica, la coesistenza di differenti tipologie ambientali, il clima particolarmente mite, oltre alla presenza di zone umide, garantiscono l'esistenza di un cospicuo numero di specie animali e vegetali (tra cui parecchie rare a livello regionale e nazionale) rendendo il sito una delle aree piemontesi a maggiore biodiversità.

"Il territorio metropolitano è di grande qualita dal punto di vista ambientale e il Musinè è molto amato, è una meta importante per tanti appassionati della montagna piemontese e non solo - aggiunge il sindaco di Caselette Pacifico Banchieri - Contiamo su una vasta frequentazione anche turistica. Preservare questa peculiarità ambientale è un compito importante per le amministrazioni perchè la qualità della vita passa anche dalla qualità dell'ambiente in cui si vive".

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Si intitola "Gli iconemi di un parco" ed è il documentario realizzato dalla Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori della Città Metropolitana che sarà proiettato mercoledì 17 novembre alle 20,45 a Bergamo nell'ambito del Festival del Cinema sulle Foreste che si tiene in questi giorni nel capoluogo orobico. In poco più di 10 minuti, il documentario racconta la ricerca fotografica svolta da Viviana Rubbo e Alessandro Guida del gruppo di lavoro Paesaggisensibili (www.paesaggisensibili.org) nel territorio dei 5 Laghi di Ivrea, interessato dal progetto europeo LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures, finalizzato a individuare, mappare e valorizzare i servizi ecosistemici.

La Direzione Comunicazione della Città Metropolitana ha candidato il documentario nel festival organizzato dall'associazione Montagna Italia e inserito nel circuito "Spirit of the Mountain", che si configura come un network di festival dedicati alla montagna e radicati in città e periodi diversi. I concorsi cinematografici del circuito si svolgono in città e località che, come Sestriere (Sestriere Film Festival), Bergamo, Verona e Pontresina (Svizzera), per collocazione geografica o vocazione hanno a cuore i temi proposti e che intercettano l'interesse ed il consenso di un ampio pubblico di cinefili, escursionisti ed appassionati. Ognuna delle rassegne è un'occasione privilegiata per far conoscere la ricchezza dei territori e la storia delle loro genti, attraverso lo sguardo di registi sensibili a queste tematiche. Il festival che si tiene in questi giorni a Bergamo è dedicato alle foreste tropicali, mediterranee, temperate e boreali, ma anche a quelle localizzate dentro e attorno agli ecosistemi delle comunità urbane, alle risorse agroalimentari, agli animali e ai popoli che vivono all'interno delle foreste, ai canti, alle musiche popolari e ai suoni della natura, all'esplorazione, alla letteratura, alla mitologia e ai riti religiosi legati alle foreste, ai parchi e alle aree naturali protette.

Per vedere nel canale YouTube della Città metropolitana il documentario della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori:

https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=9aiFKMMl9_4

Per saperne di più sul Festival del Cinema sulle Foreste: https://www.cinema-arte.it/festivaldelleforeste.html

IL PROGETTO LUIGI: COS'È E COSA SI PROPONE

Nell'ambito del progetto Luigi, la Città Metropolitana di Torino ha inserito proprio i 5 Laghi come area pilota su cui intende lavorare. Il Sito di interesse comunitario comprende porzioni di territorio dei Comuni di Borgofanco d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora, con una superficie totale di 1.599 ettari. L'area è stata dichiarata Zona speciale di conservazione nel 2016, con misure di conservazione specifiche. La Regione Piemonte ne ha delegato la gestione alla Città metropolitana di Torino nel giugno 2018. Su richiesta dei Comuni interessati, la direzione Sistemi naturali della Città metropolitana ha elaborato la proposta di istituzione un parco naturale, di competenza della Regione Piemonte.

L'istituzione della nuova area protetta è l'occasione per costruire un nuovo sistema di governance ambientale, che può creare i presupposti per una gestione più efficace degli habitat e delle specie animali e vegetali identificati dalle direttive Habitat e Uccelli dell'Unione Europea. La valutazione biofisica, qualitativa e quantitativa dei servizi ecosistemici prodotti dagli habitat tutelati può fornire agli amministratori locali strumenti di gestione e di autofinanziamento delle attività di tutela. Gli strumenti di autofinanziamento che la Città metropolitana intende valutare e sviluppare sono i Pagamenti per i servizi ecosistemici e ambientali Psea previsti dalla legge 221 del 2015, i meccanismi come la commercializzazione di crediti di carbonio previsti da leggi e decreti della Regione Piemonte, i permessi negoziabili, le tasse per l'utilizzazione dei servizi, le attività commerciali innovative e le donazioni.

In questo contesto, il racconto fotografico è stato individuato come uno strumento di ricerca, per tornare a guardare il paesaggio, leggerne i caratteri costitutivi e comprenderne i fattori e le dinamiche di trasformazione. La ricerca fotografica si compone solo d'immagini, ma è il frutto di un lungo percorso, lento e dilatato nel tempo, fatto di ascolto, sopralluoghi, avvicinamento e attraversamento del territorio. Un percorso che vede coinvolti le comunità e i saperi locali, gli amministratori e gli esperti di settore.

"Esploriamo lo spazio guidati da queste narrazioni, ricercando quegli elementi del paesaggio che appartengono all'immaginario individuale e collettivo" spiegano Viviana Rubbo e Alessandro Guida. "Questi frammenti sono quello che il geografo Eugenio Turri chiamava iconemi, unità elementari della percezione che esprimono la peculiarità di un luogo". È attraverso la comprensione e la ricomposizione di questi elementi che si pongono le basi per un nuovo immaginario ed una nuova rappresentazione del territorio.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali

Parchi e riserve naturali

Cosa si intende per capitale naturale? Cosa sono i servizi ecosistemici e quali vantaggi portano alla collettività? Sono alcuni dei temi che mercoledì 3 novembre nella sala del Consiglio comunale di Montalto Dora saranno al centro di una giornata dedicata alla presentazione dei risultati della mappatura dei servizi ecosistemici nell’area pilota dei 5 Laghi di Ivrea, interessata al progetto LUIGI-Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures. La discussione seminariale seguirà alcuni filoni tematici, come l’acqua, le foreste, l’agricoltura e il turismo e servirà ad aggiornare gli attori locali sull’approfondimento scientifico condotto nei mesi scorsi e sulla quantificazione dei servizi ecosistemici nell’area candidata a diventare un parco naturale.

La Direzione sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino ha concepito l’iniziativa come un’occasione per individuare e valutare le principali criticità e domande del territorio in materia di servizi ecosistemici. Dal confronto potranno scaturire alcune proposte progettuali preliminari per il miglioramento della gestione del capitale naturale dell’area pilota e per la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Alla giornata di studio e confronto sono stati invitati rappresentanti istituzionali e tecnici dei Comuni di Ivrea, Chiaverano, Borgofranco d’Ivrea, Montalto d’ Ivrea, Cascinette di Ivrea e Burolo, i referenti del progetto LUIGI per la Città Metropolitana di Torino e gli esperti incaricati per le attività sul progetto: Riccardo Santolini, professore di ecologia all’Università di Urbino, Tommaso Pacetti, ingegnere ambientale presso il Centro di Ricerche Ecologiche Naturalistiche, gli architetti Viviana Rubbo e Alessandro Guida dell’osservatorio indipendente Paesaggisensibili.

In mattinata, alla presenza degli amministratori e dei tecnici comunali, è previsto un inquadramento generale sui concetti di capitale naturale e di servizi ecosistemici, a cui farà seguito il confronto sugli hotspot, cioè quelle aree considerate di particolare interesse per la produzione di servizi ecosistemici o che presentano criticità. Sono proprio quelle aree che necessitano delle soluzioni gestionali di cui si discuterà a Montalto Dora. Nel pomeriggio il lavoro con i tecnici comunali sarà dedicato all’analisi delle sinergie e delle alternative in ballo nella gestione dei servizi ecosistemici individuati. Ci si confronterà anche sulla definizione partecipata di possibili modelli gestionali innovativi, come i pagamenti per i servizi ecosistemici. La giornata si concluderà con un momento di sintesi e di programmazione delle successive fasi di sviluppo del progetto LUIGI, alla presenza di amministratori locali e tecnici.

- Dettagli

- Categoria: Parchi e riserve naturali